美術史の中では、ゴッホは、ポールゴーギャンやセザンヌと並んで

「後期印象派」と呼ばれています。

彼らは、印象派の影響を受け、そこを出発点としながらも

独自の画風を生みだしました。

ゴッホの初期の作品(じゃがいもを食べる人々)などの絵には

そのような力はまだ備わっていません。

ところが、この絵ががっらっと変わります。

その変化のには、パリ、そして日本美術が影響を与えました。

*テオが兄に送った手紙には、日本美術・印象派の絵について

篤い思いを書き送っていましたよね。

とうとう1886年 ゴッホはパリへ出るのです。

ゴッホ32歳。画商をしていた弟テオを頼って~

ルピック通りのアパルトマンの窓からは、

モンマルトルの街並みが一望できた。

周辺には市場やさまざまな店。

カフェやキャバレーが軒を連ね、庶民的な活気にみちていた。

多くの若い芸術家たちがこの界隈に住んでいる。

テオは、この環境がフィンセントン画家としてのやる気と

安定感をもたらしてくれるのではないかと期待した。

(テオとフィンセントが住んでいたアパート)

(青い扉)

(青い扉) ルピック街ゴッホの家付近から眺めた街並み

ここでの生活でフィンセントは、「カフェ・タンブラン」のオーナー

アゴスティーナ・セガトーリは、貧乏な彼、ゴッホのために食事代を絵で

支払うことを認めてくれたり、彼のモデルにもなった。

ゴッホの心の内には恋心も? あったのかもしれませんが…

ゴッホが描いたセガトーリ

このカフェに集まっていた画家

ジェロームやコロー、モネも 彼女をモデルに描いています。

コローの描いたセガトーリ

「オベルジュ・ド・ラ・ボンヌ・フランケット」

ここは、(おいしいシチューの店)

当時は、ゴッホをはじめとして、セザンウ、ルノワール、ゴーギャン

ロートレック、モネらが集まっていたそうです。

新しいものをどんどん取り入れようとする印象派の画家たちに交じって

ゴッホ兄弟は今まで見たこともないよう浮世絵という日本美術に夢中に

なります。

浮世絵は、その頃まだ買えないほどの高値ではなく、テオはグーピル商会

からの給料で、浮世絵を多少集めたそうですが、そのうちだんだん価格が

高騰し、買えなくなて来た~。

浮世絵をコレクションした結果、ゴッホの作風に大きな変化が

訪れます。

日本微絨に影響を受けた作品が現れ、ジャポニスム(日本趣味)の

作風が前面に出てきます。

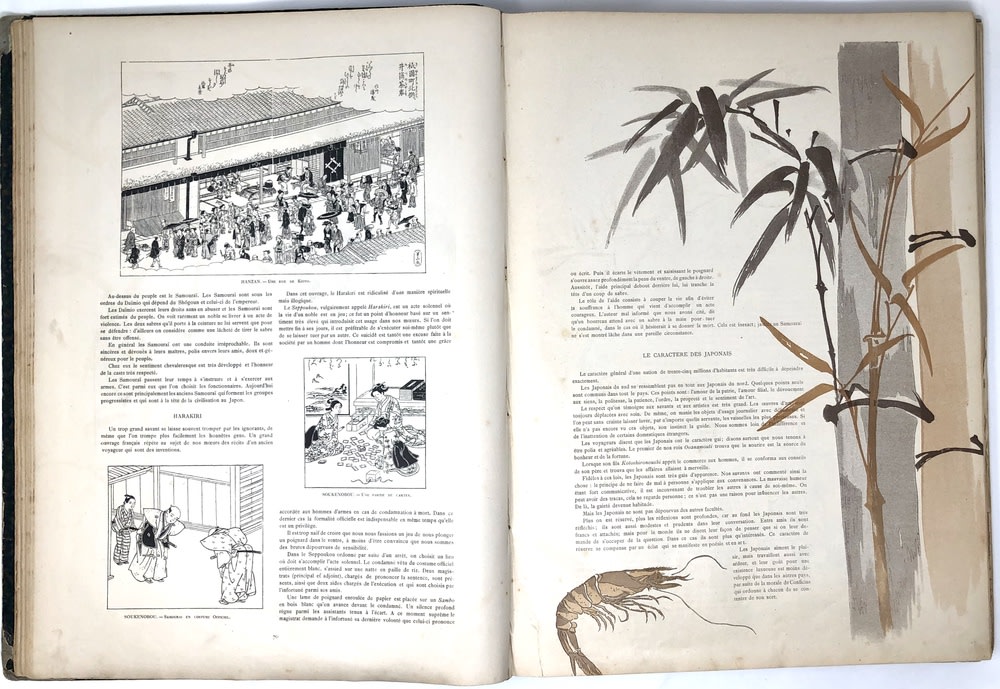

フランス美術評論家にエドモンド・ゴンクールは近世日本美術の紹介に務めジャポニスム恐竜に多大な役割を果たした。

これには林忠正の協力が大きく「ゴンクールの日記」

(著書全9巻)にも多く登場している。

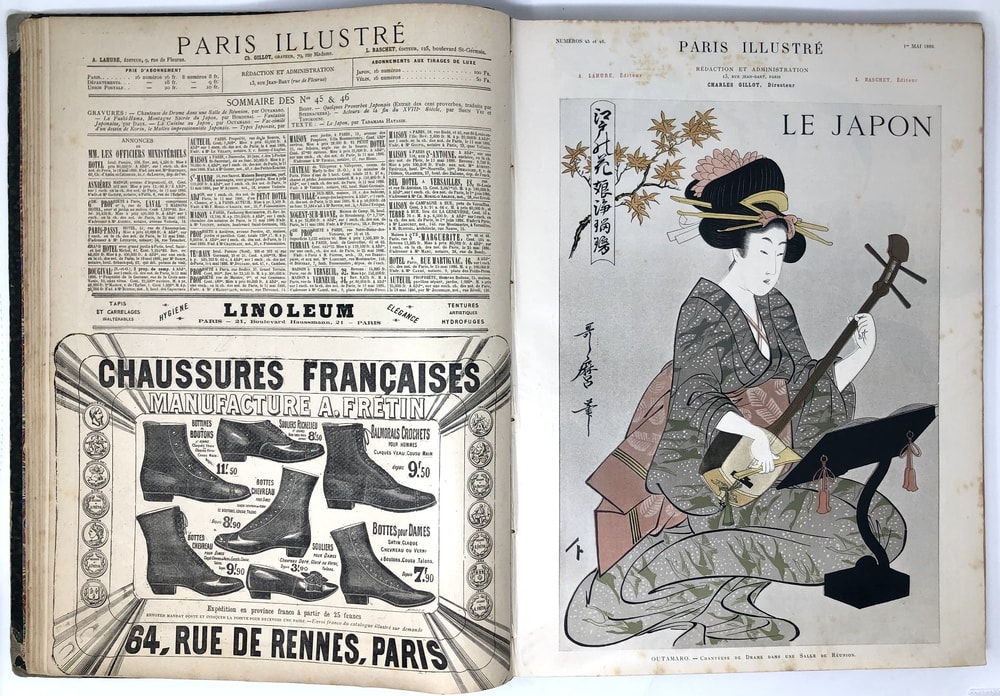

「歌麿」「北斎」などの浮世絵の刊行も。

ある日のこと~若井・林商会の店の前に人だかりが・・・

「この浮世絵は、この店で売っているのかね?」そう尋ねながら

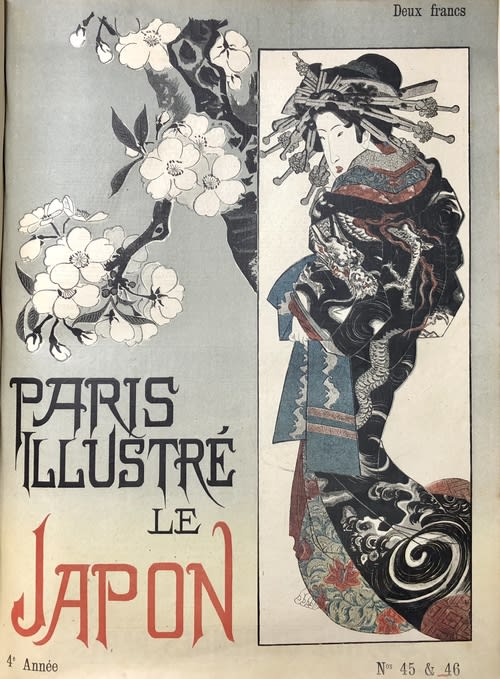

手にしていた雑誌を差し出した。

その雑誌の表紙になっている絵を見て重吉ははっとした。

黒髪に幾多の簪を挿し、しなを作ってこちらを振り向く

妖艶な遊女の立ち姿ーー。渓斎英泉の浮世絵【雲龍打掛の花魁】

今月発行された絵入り雑誌「パリ・イリュストレ」の日本特集。

林忠正(監修と執筆)が日本美術に関して寄稿し、

大きな話題になっていた。

(1886年5月号の日本特集の表紙)

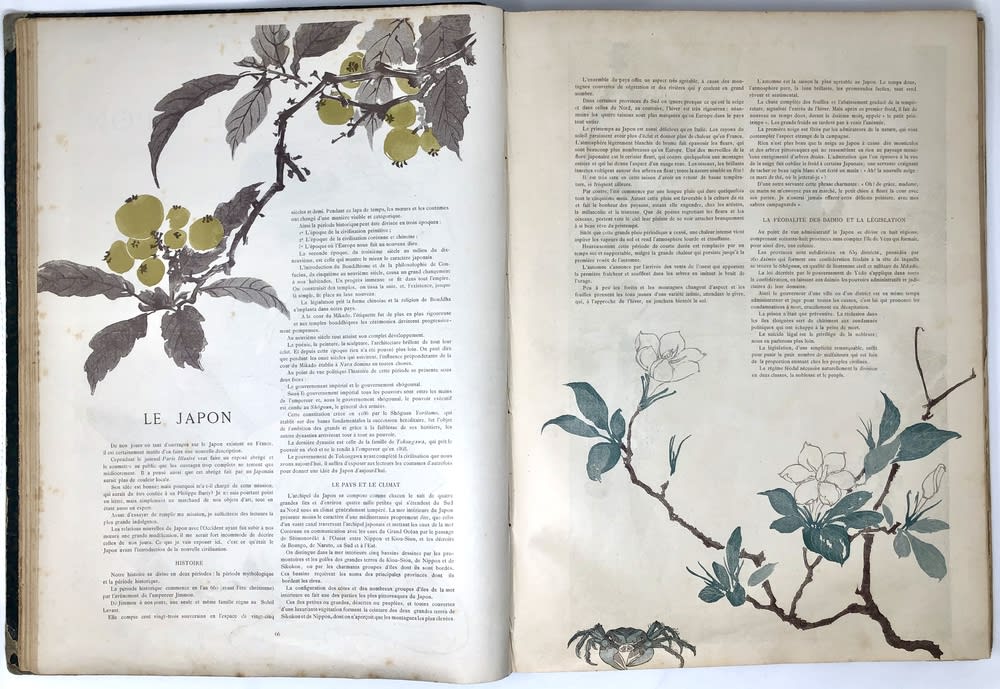

(1886年5月号の日本特集の表紙) 特集号には、日本の日常の生活風景や

日本画、浮世絵等の数々が細かく紹介されていました。

表紙になった英泉の作品に関する問い合わせが殺到し作品は

またたくまに売れてしまった。

渓斎英泉「雲龍打掛の花魁」

この特集号には、日本美術の紹介を盛りだくさんに~

上の表紙は、おそらくリトグラフか、それに類する版画的な技術で

印刷されています。

新しい表現も求める彼の目に飛び込んできたのが、日本の浮世絵でした。

画家たちは、新しいもの、誰も見たことのないもの、ブームになっているものを探し出し、果敢に自分たちの作風に取り入れていきます。

特に日本美術の新しさに敏感に反応しました。

こんな例を~

モネの作品で「ラ・ジャポネーズ」

背景の団扇にも、数々の浮世絵を描いていますね。

現代では、オーストラリアの画家

グスタフ・クリムト(1862~1918)

「接吻」

彼の絵は、日本美術の影響を受けており、金箔の使い方、

艶やかな着物は、日本の能装束からインスピレーションを得た

と言われています。

この構図の男女が一体化した平面的なのも、いかにも日本的です。

テオは、日本美術のひとつひとつに関心を示し、中でも浮世絵の

すばらしさに心底感嘆していた。

北斎や歌麿の作品を譲ってほしいと熱望した。

林忠正は、同業者には商品を譲らない、というのが方針であるが

テオを「個人の日本美術愛好家」として受け入れてくれた。

いい出物があったらまず知らせる上顧客のリストに加えたのだった。

そんなある日。

広重の「大はしあたけの夕立」が入ってきたとき~

忠正から意外なことを言われた。

「あのオランダ人画商にこれを譲ってやれ」と。

ついに「大はしあたけの夕立」を手にして、テオは喜びを爆発させた。

震える手で作品を持ち上げると、隅々まで眺め回し、

胸にかき抱かんばかりだった。

歌川広重(1797~1858年)

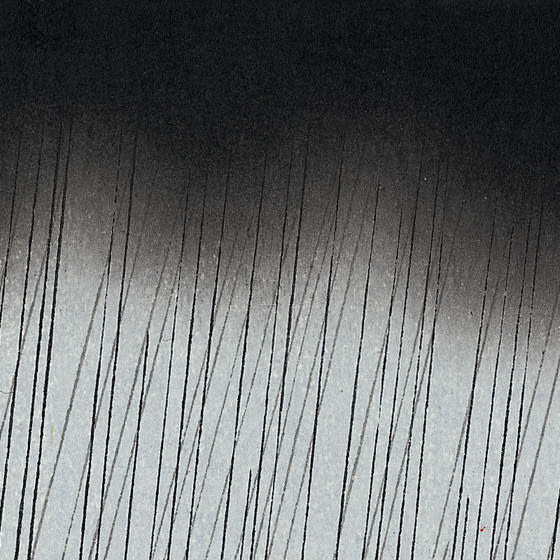

浮世絵 「大はしあたけの夕立」(1857年)

大橋は、日本橋の浜町から深川六間堀の方に掛かっていた橋で

幕府の御用船安宅丸の船蔵があったことから、安宅(あたけ)

と呼ばれました。

~にわかに降り出した夕立の様が実に見事に描かれています。

ここでこの絵の細部に目を向けてみましょう。

◆画面に対して橋は右上がり、対岸は右下がりの構図になっており

水平なものを斜めにするだけで動きが出ます。

◆人々が橋の上を走り、雨の音が聞こえてくるようです。

広重は橋脚もしっかりと描いています。

雨が濡れないように、着物の裾をまくり上げ傘を目深にかぶり

帰路を急ぐ様子が描かれたいます。

彼らが驚いたのは・・・雨を線で描いたこと。

雨を細い線で表すと共に、霞む向こう岸をぼかしを使うことで

遠近感がある作品となっています。

西洋画の中で雨は描かれません。

彼らの目では、雨は水滴、粒であり、線には見えないからです。

”あてなしぼかし”と言って、平らな板の上で描くように摺師が、

このぼかしを作ります。

木版画独特の鮮やかな発色や柔らかな温かみのある風合いを

作り出しています。

ゴッホは 後に 広重を模して~

「大はしあたけの夕立」を描いている。

ここはルピック通り54番地。

青いドアの真上の壁に「54」の番号を確認し、ドアーを押し中へ

重吉は入っていった。

この4階に、テオと彼の兄であるフィンセントが住んでいる。

ちょうどフィンセントが制作中だよ。

アトリエへ行ってみるかい?

その部屋に一歩踏み込んだ瞬間、 言葉をなくしてしまった。

鮮やかな青、黄色、色彩の奔流がどっと押し寄せてきた。

一心不乱に、描いていた。

殴りつけるように、

泳ぐように、

踊るように・・・・絵筆をカンヴァスにぶつけていた。

これだけのコレクションを見られるのはこのプログラムのおかげです。

ありがとうございます。

これから寒さが増してきますどうぞご自愛ください。