九州国立博物館で開催中の「東山魁夷」展に行ってきました。

今回、このブログアップとため、また資料を残すために

事前に東山魁夷画伯の作品を整理しておきました。

私の所蔵する画集、図書館に行って画集からの写真を。

ネットからも と 出品目録を見ながら整理をしました。

大方は揃いましたが 個人所蔵のものや、カメラでは無理なものも。

でも、十分に特別展の内容にふさわしい? 仕上がりになりました。

画面上で どうぞ お楽しみください。

それではご一緒に博物館会場へ行きましょう…。

朝から太陽が照り付ける大宰府

駅から参道を通り( いや、もう凄い中国観光客の人、人、人でした)

今回の企画展のテーマ毎に 作品を展示していきます。

出品目録は前期・後期 一緒に印刷されていますので、本日は

「前期分」作品を。 番号が飛びます。

まず最初は

◆模索の時代(戦前)

2. 山谿秋色(さんけいしゅうしょく) 1932年

◆自然との対話:日本の風景

8. 残照(ざんしょう) 1947年 9.月宵(げっしょう) 1948年

「この道を描いている時、これから歩いていく道と思っているうちに、

時としては、いままでに辿って来た道として見ている場合もあった。

絶望と希望が交じりあった道、遍歴の果てでもあり、新しく始まる道

でもあった。 未来への憧憬の道、また過去への郷愁を誘う道にもなった。

しかし、遠くの丘の上の空を少し明るくして、遠くの道が、やや、右上がり

に画面の外へ消えていくようにすると、これから歩もうとする道という感じが

強くなって来るのだった。」この作品によって、魁夷の世界は一層深まっていった。

12.秋風行画巻 長い絵巻物なので 写真にできず。

14.晩照(ばんしょう) 16.松庭(しょうてい)

17.木霊(こだま) 19.青響(せいきょう)

◆自然との対話:北欧の風景

21.映象(えいしょう) 23.フィヨルド 24.森のささやき

27.冬華(とうか)

28.白夜行 フィンランドのほぼ中央、湖に囲まれた町 クオピオ。

街の背後に樅の繁る山へ車を走らせ、展望台へ登る。

素晴らしい眺めである。

休憩: とにかく 作品の数も多いが あおの作品の大きさには感服です。 どの作品も筆の細やかさは観るもの不思議な世界へ誘い込みます。

1点、1点 鑑賞するというより、魁夷の世界に飲み込まれていく…

◆古都の佇まい:京洛四季

29.月篁(げっこう) 30.春静(はるしずか) 33.谿紅葉(たにもみじ)

35. 年暮る 古都の冬の雪の降る夜 音もなく 白い雪が… なんとも味わい深い 好きな作品です。

36.春雪

◆東京十二景

この12枚の作品は 小さな額に収まっていました。 1959年頃の東京風景

今では どんな姿に変わっているのでしょうか?

好きですね~ 私も 東京在の折りに、この絵の場所を探して

ああ ここだ ここだ と 懐かしい思い出が 。

37.東京タワー 38.遠いネオン 39.お濠端 40.門

41.東大前 42.窓(習作) 43.橋(習作) 44.樹間「じゅかん」(習作)

45.議事堂遠望(習作) 46.東雲風景(習作)

47.東九号館(習作) 48.ニコライ堂

◆古都の佇まい:ドイツ・オーストリア紀行

50.霧の町 51.古都遠望 52.晩鐘 53.静かな町

54. 窓

*大きな作品でした 展示室の横壁に まさに街の角の家の窓 そのもの。

筆は細やかで、壁のしみや皺や汚れさえも…何世紀にも渡ってこの町に で~んと居座っている 土の匂いさえ感じさせます。

◆白馬のいる風景

56.白馬の森 57.草青む 58.早春の丘(習作) 60.夕明り(習作)

62.森装う 65.曠野(こうや) 66.荒寥 67.綿雲

68.緑響く

◆唐招提寺御影堂障壁画

「1970年春、人を介してこの鑑真和上像を庵費する御影堂の障壁画を描いて

もらえないかと言う唐招提寺の依頼を受けた。

しかし…・(中略) 自分の非力を恐れたのである。…(略)

…超人的な業を成し得た人は、むしろ、自己の意志に頼らなかった人が多いのではないだろうか。

人間の意志の限界を知っていて、それよりも遥かに大きなものに身を任せたと考えないではいられ

ない」と。 自分は大きな力によって生かされており、生かされていることを感謝しつつ、その中で

誠実にに力を尽くして生きようとする。東山魁夷は、和上の生き方を自分自身の生き方に重ね合わせて

見ていたに違いない。今、和上に奉献する障壁画を描く機会を与えられたことは、何か大きな力の

導きでないかと考えられた。そして、この仕事はお引き受けすべきであると彼はようやく心に決めた。」

東山魁夷 障壁画を描くに際して 資料より…引用

唐招提寺森本長老と共に 「山雲」「濤声」の完成を鑑真和上に報告する。

唐招提寺森本長老と共に 「山雲」「濤声」の完成を鑑真和上に報告する。

今回 会場では この御影堂内を模して セットで障壁画をテーマごとに

今回 会場では この御影堂内を模して セットで障壁画をテーマごとに

展示しており その規模と荘厳さは 魁夷画伯渾身の筆であることが実感できます。

69.夕静寂(ゆうせいじゃく) 70. 秋深(しゅうしん)

東山魁夷は「山雲」「濤声」のために4年を 和上の生地<揚州薫風>と中国を代表する

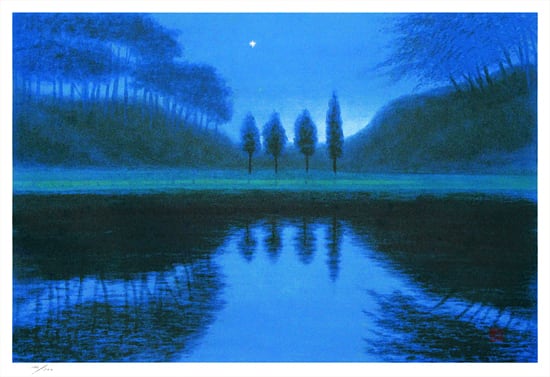

風景である<黄山暁雲><桂林月宵>を まさに10年の歳月をかけた壮大な画業と言わ

なければならない。この唐招提寺御影堂の障壁画は、東山魁夷の芸術の集大成としての

意味を持つばかりでなく、近代日本芸術上の記念的作品として後世に伝えられることにも

なったのである。

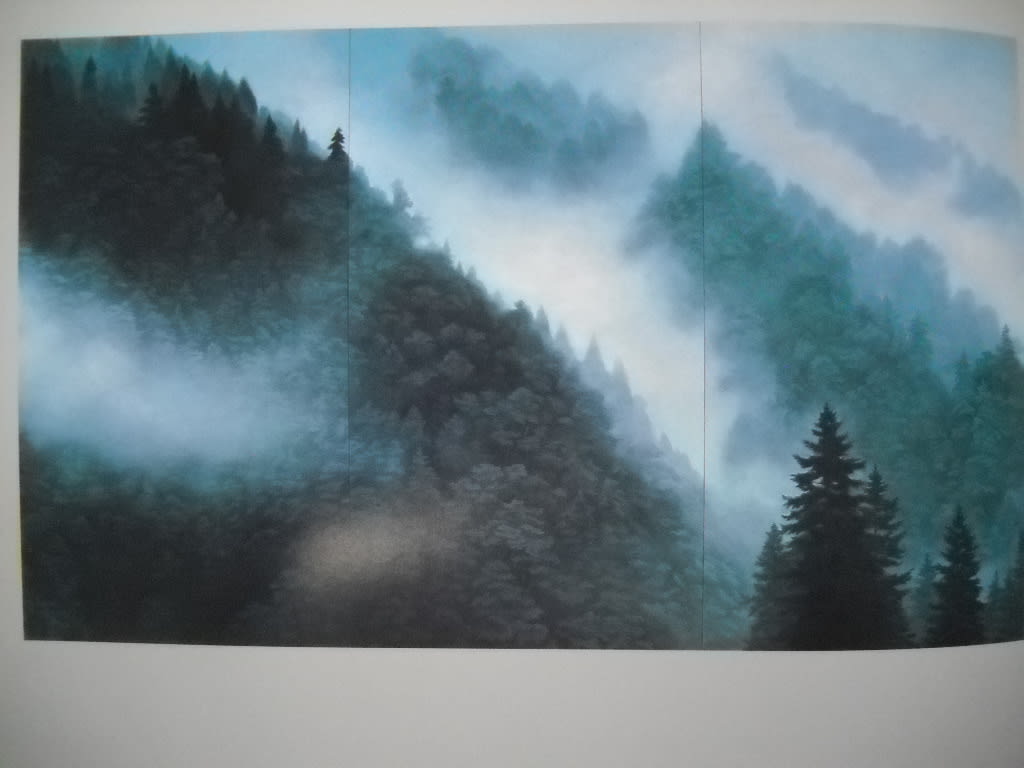

71.障壁画<山雲> 部分

72.障壁画<濤声> 部分

*和上が出発した中国の海岸から始まり、荒々しい大海原を渡り、ようやく到達した日本の海岸の景色を描いた。 全面は 16面にもなる。

76. 揚州薫風 部分

77.桂林月宵(きりんげっしょう) 部分

◆終わりのない道

78.白い朝 82.霧氷の譜 83.渓音 85.行く秋

87.夕星 東山魁夷絶筆

「 これは何処の風景と言うものではない。 そして 誰も知らない場所で、

実は私も行ったことがない。 つまり、私が夢の中で見た風景である。

私は今迄随分多くの国々を旅し、写生をしてきた。

しかし、ある晩夢の中のこの風景がなぜが忘れられない。

たぶん、もう旅に出ることは無理な我が身には、ここが最後の憩いの場になる

のではとの感を胸に秘めながら筆を進めている。 魁夷の言葉から。 」

どれほどの時間が経過したのか…出口で初めて 気が付いた。

どの作品の前に立ち止まっても その凄さに息を飲むばかり…

こんな震えが来るような感動…

ただただ 画伯の心の筆のさばきに魅了され この興奮の酔いが醒めぬようにと

いつにない芯の重さでこの画伯の偉業を感じた貴重な時間でした。

大長編 美術館鑑賞 ありがとうございました。

あなたも 是非 時間を見つけて 足を運んでみてください

きっと いい思い出を作ることになりますよ。 8月28日迄

<余談>

この特別展の会場である 「九州国立博物館」も 大変に素晴らしい ひとつの美術品ですね。

大胆で 近代的なデザインと建築方法 観る人を十分に楽しませてくれます。

これ、美術館? って そんな感動もあります。

会場に入る手前の 上に向かって上がる エスカレータに乗ると

これから鑑賞する 期待で胸が膨らみますね。

来る人を 安心させ、 おおらかな気分にもさせます。

また、 設計段階からのアイデアで エントランスホールの案内所、カフェ

を設置。 里山散策路や 蓮池も。

ちょうど、 この日 蓮の花が 綺麗に咲いていましたよ。

東屋、茶室などもあるんですね。

次回、時間を見つけて この茶室 静に器でも傾けてみましょうか…

そして 天井には 九州各地から集められた間伐材を使用して

下からの眺め目も 一つの絵ではないでしょうか…

車でお越しになる方の駐車場方面 入り口

九州という 西の文化圏ではありますが、 まだまだ 都会に比べれば

「文化」という恩恵は 今 少し 不足か なって思いますが、この

九州国立博物館ができて 幾分かはその差が 縮んだのではと。

過去の特別展も 多くの話題を集め、訪れる人をとりこにする

九州圏の文化の殿堂と ますます期待がかかります。

博物館情報によると 過去の特別展で 一番の入館者数は

平成21年度(2009年)の 興福寺創建1300年記念「国宝 阿修羅展」

なんと 711,154人 だったそうです。

次が 最初の企画 美の国 日本 (2005年)441,938人

没後120年 ゴッホ展 (2010年)354,311人

若冲と江戸絵画 (2006年)300,171人

苅田町に住む私にとっては、 この九博の存在は 「文化」を肌で感じるための

大きな存在です。 年齢と共に、往復のバスの1日は随分とエネルギーを必要となりますが

「目的」が前にあることで、「老い」の人生に また 大きな活力ともなるのです。

さぁ、次は どんなわくわくする 企画展が やって来るのでしょうか…

有難うございました