第2章 「秀吉の世界への眼差し」

この会場の展示は31点。

信長の後の天下人となった秀吉の世界を中心として動いた世界なのだ。

まずは彼自身が登場

今週の展示は熊本 本妙寺蔵の1枚だった。

昨日の肖像画 3人 (部分)

先週まではお馴染みの「高台寺」像のものが。 これ。

そして彼 秀吉の建造物の中でも 力を入れたひとつ。

「聚楽第」を描いた作品。

秀吉が関白に就任した際に建てた邸宅で豪華絢爛の姿は

天下に威勢を示したもの。

後陽成天皇の行幸を仰いでいる。

のち、秀次に譲るが 秀次も高野山に追放され自殺させる。

聚楽第も秀吉の命により破壊してしまう。

いつも この秀吉と秀次の事件で思うには

人間の感情って、理解できないですね。

そこまで やるか …って 思いますよ。

「聚楽第屏風」

いよいよ 今回のエース登場です。

狩野永徳作 国宝「檜図屏風」

この屏風絵は8曲1隻 170.3×460.5 大きな作品です

狩野永徳最晩年の作品と考えられており、八条宮家御殿の襖絵を屏風に改めたもの。

まずこの絵を一目見たとき…巨木な圧倒的な姿が迫ってきます~ 背景をなくし、色の数を少なく

樹皮を荒々しく描き、この檜の力強さと、堂々たるたくましさ。 これほど強調したのは他にない。

この時代の雰囲気は華やかさ、豪華さなのだ。

金地に絵の具を重ねていく手法が多い。

この絵も、金地に豪快に樹を…そして金に対抗すかのような「群青」の水が 凄い!

狩野派の特徴でもある美の表現ではないでしょうか?

しかし、永徳自身の力、狩野は全体の力を示さんとの 「欲」みたいなものを感じます。

秀吉が八条宮家の御殿を建立し宮家に献上 そのための1枚の屏風絵である。

この画面構成、豪華さは派手好みの秀吉の趣味にピッタリ?

永徳さんも その呼吸はしっかりツボを押さえていたのでしょうね・・・・。

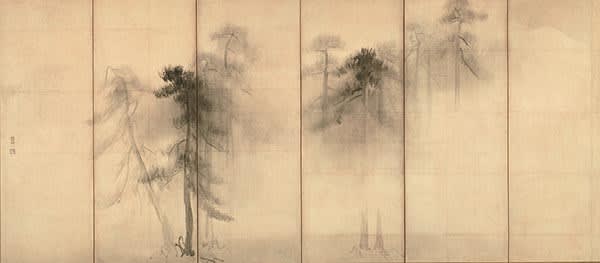

そしてもう1枚の 長谷川等伯 国宝「松林図屏風」

この絵の前には 大勢の人だかり 動かない どんどん 人の群れが重なる。

後から来た人たちは もどかしげ 「早く見たい、もっと近くで ゆっくりと」

早く進んで…心の中で つぶやいている きっとね。

誰も同じ気持ちでしょう。

少しづつ 移動していく。

やっと、目の前に来た。

この絵 凄い奥行きを感じませんか。 そして温度差を。

なにかひやっとするような・・

もし、この絵の周囲に誰もいなかったら~吸い込まれてしまうのでは?

この情景は ひんやりとした「霧」の中 ですよ きっと?

中央にかすかに山の頂が見えるでしょ。 これは注意して見ないとね…

霧の中で迷ってしまいそうな不思議な感覚です。

これが「侘び」とか「寂び」の境地かもしれません。

1枚の絵で 一瞬にいろいろ考えて観る体験って そんなにはない。

会場がざわついている みんなの声(自分が感じ取った声 息が漏れてくるよう)な。

しかし、絵は いつまでも静まりかえった光景なのだ。

震えるというのか、息が止まっているのか、 何とも言えない体験です。

「左隻」

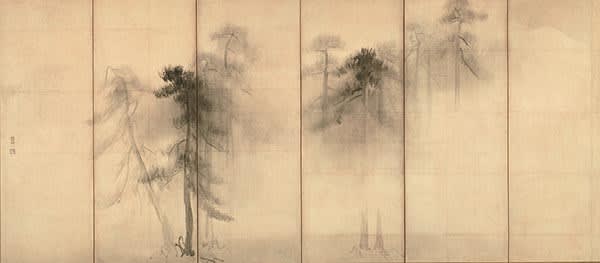

「右隻」

近寄って眺めてみると…

筆は かなり荒っぽく動いています。 刷毛も太く 剛毛使用? なんて思うくらい。

濃淡は 微妙で 超絶的技で他を寄せ付けません。

現在流にいえば グラデーションの妙 霧が 動いていますよ~

その動き合わせて こちらも動きたいような…

等伯は これら すべてを計算していたのでしょうか?

とにもかくにも 「凄い」の一言。

絵を描くということで 「狩野永徳」と「長谷川等伯」の2人

同じ時代、同じ権力者の元、 これほど「手法」が違いながら

その表現力は「剛」と「柔」で 二分し

他を圧倒していく。 そして…

400年の時を経ても、変わらない「息吹」が見るものを圧倒させるなんて…

やぱり 「凄い」だね。

来てよかった~(こもごも)。

さて、会場には 他に31点

信長・秀吉とも「茶道」にその心を向けていた。

そこに登場するのが「千利休」 彼を取り巻く数々の逸話と銘品。

今回、中国明時代の一品 「灰被天目 銘虹」

室町時代「白天目」

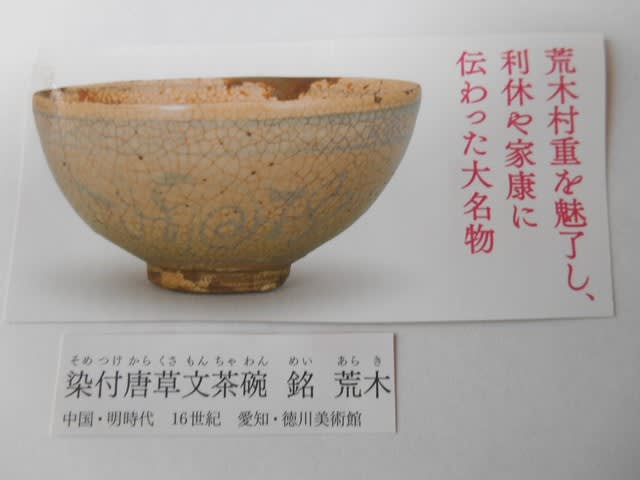

そして 戦国の武将 多くの逸話を残した荒木村重が持ち その後

「利休」「家康」へと愛され 生き続けた逸品

現在 徳川美術館で その時を 器に秘めて 今も。

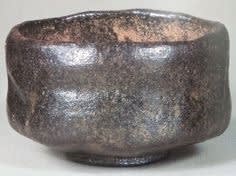

長次郎作「黒楽茶碗 銘ムキ栗」

博多 田中丸コレクションから

「絵唐津菖蒲文茶碗」

何という優雅さ 素直に筆が動き 誰でも描けそうな…

しかし、窯の中で 不思議な火が この逸品を生み出した。

以前、門司の出光美術館において「田中丸コレクション展」の折

初めて出会ったとき 毎度の感動詞 「凄い」の声を。

「志野茶碗 銘 猛虎」

長次郎作「黒楽茶碗 紙屋黒」

この茶碗は 博多の豪商 紙屋宗旦が秀吉に献上したもの。

献上したのかな? それとも

秀吉がこれを茶会に出され一服頂いた後「これはいいものだのう…」

と一言が~ 宗旦 本音は「しぶしぶ」かもしれませんね。

この辺の「逸話」があれば 面白いのになぁ~。

第3章 徳川幕府と「鎖国」への道

ここでの徳川家康像は東京大養寺蔵のもの。

家康の肖像はかなりの数残っております。

普段 私が歴史の話に写真として使うのは

狩野探幽作の この1枚です。

いろいろ描かれているのですが、どれも「よく似ている」

のが 不思議なくらいです。

家康の顔 って 描きやすかったのでしょうか?

この部屋では33点が展示されており「屏風」や

当時のヨーロッパやアジア地域の作品が各種展示されていました。

その中で ひときわ 目立った作品

「泰西王侯騎馬図屏風」

サントリー美術館像

これは 重厚な描き方 それもそう 各国の王様なのだから?

左から 「イギリス」「フランス」「エチオピア」「ペルシア」 と解説にあった。

エピローグ 屏風の軌跡

「大洪水図屏風」

「桃山」の「息づかい」を肌で感じ取ることができました。

信長が 秀吉が そして家康へと天下は大きく変わっていく~

「文化」も この時代 大きく羽ばたいたのである。

江戸の落首に

「織田が搗き 羽柴がこねし天下餅 うわりしままに食うは徳川」

決して、家康も 何の苦労もなく 天下人になったわけではありませんが…

本当に、信長が もう少し 生きていたら…

「桃山」という時代 もっと 大きく 外へ向けた 日本になっていたかも?

そんな 感じを受けますね。

それにして、歴史の証人としての 1枚の絵 屏風 器 刀 日記

ひょっとすると まだまだ 貴重なものの新発見があるのではと

期待しながら 博物館にさよなら~

刺激的な「桃山展」でした・・・・。