ここ数年、6月には「東京」での美術館巡りが私の楽しみの一つに。

その際、「国立博物館」「西洋美術館」は外すことはない。

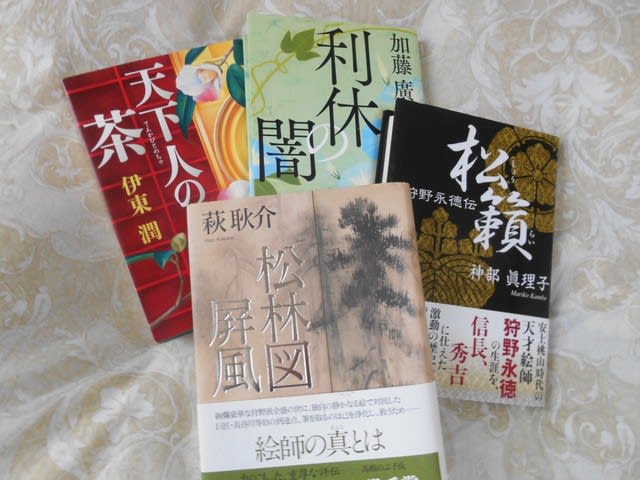

読書も私の楽しみの大きな位置を占めており、大好きな

「司馬遼太郎」を今でも追いかけていますが、もう一人

直木賞作家の「安部龍太郎」氏にも。

2013年長谷川等伯の生涯を描いた長編小説「等伯」は

第148回直木賞を受賞。

この本で、長谷川等伯の生きざまに触れることができた。

そして、その時代の(桃山~江戸)ライバル?

狩野永徳の物語「松籟」(神部真理子著)

天下人の茶(伊藤潤) 利休の闇(加藤廣著)

そして松林図屏風(萩耿介著)

と、一つの流れで読破した。

奇しくも、その時代の そしてその一人ひとりが今回の「会場」に顔を出した。

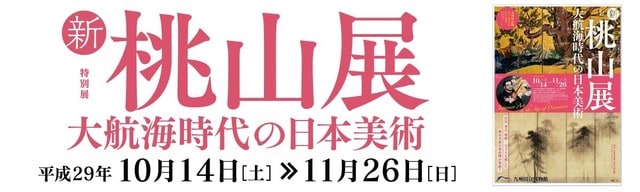

そう、「桃山」時代が九州にやってきたのだ!

九州国立博物館で開催されている

「新桃山展 大航海時代の日本美術」10月14日から11月26日

こんなチャンスが ここ九州で体感できるなんて・・・・

もう、何が何でも、行かなければ~との思い ふつふつ滾って

分かりますこの気持ち。

だって、国宝(長谷川等伯)の「松林図」

国宝(狩野永徳)の「檜図屏風」

桃山時代を代表する絵師(永徳 等伯)2人が

九州の会場で鑑賞できるなんて きっとこれで最後かもしれない。

それに その時代を大きく動かした為政者

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康 この日本の歴史に燦然と輝く3人の

肖像画も展示されるんだ。

国内では戦国時代の群雄割拠の終焉を迎え、天下統一がすすみ

新しい時代の息吹が…

全国で 新しい「国」起こしが急速に始まり、槌音高く大建造物

寺社仏閣 平城 街づくりが。 経済も文化も 華やかな幕開きです。

一方、日本がヨーロッパやアジア各地域と、さまざまな

かたちで積極的に交流した時期でした。

南蛮貿易、キリスト教布教、遣欧使節ローマ行…は

これぞ「日本」だという強いメッセージが世界に向けて発信され

「日本の文化」の開花時期でもある。

古来、文化はその時代の為政者の大きな権力志向から形づけられるもの

が多かった~ 、特に この桃山時代は豪華絢爛の花が開いたのでは

ないでしょうか。

桃山文化と言えば「きらびやかさ」

その芸術が凝縮された「絵画」の(屏風図)は信長、秀吉好みによって

絵師たちの活躍が飛躍した時代である。

その代表的な2人の絵師、そして茶道の基礎を作り上げた「利休」

もう今回の展示品を眺める前に、私の頭の中は すっかり「桃山」の

街を歩いている錯覚です。

まさしく、「新」桃山展 というタイトルにふさわしい・・・・

今回は姉(81歳)も、「松林図」この絵だけが長年の夢。

このチャンスは絶対逃したくないと、同行を希望。

昨日(11月18日)の土曜日 九州国立博物館へ足を向けました。

もうすっかり秋の景色です。 綺麗なもみじ…

もう何回ここへ来たのでしょうか…いつ見ても 清々しい この景色

入ります…

入場したのは 10時過ぎ 土曜日、少し曇りがちからか、想像していたよりは人の姿も少な目?

順調に鑑賞開始できるか・・・・が

中に入ると~ いやはや これは大変、まだ開場から少し経過しただけなのに

すでに 人 人 の行列。

また 「トコロテン」方式になって行きそう?

第1章は アジアの海と信長の覇権というテーマ

ここでの見せ場は 狩野元信の「四季花鳥図屏風」(室町時代)

「洛外名所図屏風」室町時代

倭寇図巻(中国明時代)

そして 「聖フランシスコ・ザビエル像」

これはもう 誰でも知っている この顔

このザビエルも信長に拝謁、ヨーロッパの事情と布教の話をしたという。

キリスト教の布教についても格別の配慮と畿内の許可をもらう。

ルイス・フロイス(ポルトガルの宣教師で通訳として同行、滞在中の日本を

分かりやすく、忠実に「日本史」として編纂)

その「日本史」にその様子は細かく記されており、歴史の証拠でもあった。

さて、その信長を描いた自画像

普通私たちが観ているのは これかな?

今回の1枚は 狩野永徳筆による 京都・大徳寺蔵のもの。

えらく顔が長~い。 着ているものも地味?

これは 永徳が描いた最初のものを かの秀吉が見て…

派手好みの信長像を嫌って(何というわがままなんでしょう)

地味に、書き直させたとの 話が。

権力者って、自分を中心に地球が回ることを願うものか。

「俺は、「信長」を超えているんじゃ…との思い かな?)

そして この時代、同じ時間を過ごし、それぞれの「形」を

作り上げた3人の像が ここ会場に並んだのである。

織田信長 豊臣秀吉 徳川家康

日本の歴史上 この3人の時代が一番華やかで 話題に事欠かず、面白く、真相はまだまだこれから

も出てきそうな…という ストーリー性が満載してる時代ではないでしょうか。

その件に関して、最近 秀吉が茶々(淀君)に送った手紙が見つかった…。

さらに もう少し前には、消失前の 豊臣期の大坂城。

その大坂城の屏風がオーストリアの古城の壁画として

400年の歳月を経て 発見された。

(このこと ブログ(2016.4.8)に掲載しています。

「伊東マンショ像」が展示されていた この1枚は「長崎歴史文化博物館蔵)のもので

素描(複製) ローマ法王の子孫の家で見つかったもの。

伊東マンショ像と言えば、昨年の私のブログ

(「東京美術館巡り」6月4日に掲載)

東京国立博物館で

ドメニコ・チントレットの油絵が新発見されたと~ その企画展を見てきました。

なんだかこの企画展作品の中に ここ2~3年 出会いの作品に再び出会えたのが

感激ですね。

信長って、 強烈なイメージが先行するようですが、私は 彼の合理的なものの考え方

には 凄く共鳴するとこ ありありなんです。

ですから私の蔵書の中に 「信長」に関する本は多い方です。

棟梁は 組織を束ねるには 決断力がなければ そして厳しさも必要です。

歴史が伝えるもので 私たちは理解していますが ただ、すべてを信じて

「いいものか?」とは 思いますし、意外と 知らない一面もあるはずです。

そんな 疑問符が多いのもまた魅力なんですよ。

もし、明智光秀が「本能寺の変」の主役でなかったなら…

という「レバタラ」があれば 桃山時代もまた。

大きく 違っていただろうなと…。

だから、今でも ことの真相は? なんて著書が多く出回るのですよ。

「勝者」と「敗者」の違いは 歴史を変える場合が多いのです。

遺された著書だって やはり勝者の意見が通るのです。

著者だって 時の権力者に対しては、「それが間違い」である場合でも

現代流に言葉を変えれば 「忖度」していたのかもしれません????

ね。

信長は 天正10年(1582年)「天正遣欧使節」は、日本に布教に来ていた

アレッサンドロ・バリニャーノ宣教師 日本での総責任者

*展示作品ではありません。

に勧められ九州のキリスト教信者の少年たちを遣わした。

*展示作品ではありません。

その中の一人が伊東マンショである。

信長はこの際に ローマ教皇グレゴリオ13世への献上物として「屏風図」を託しています。

*展示作品ではありません。

また それ以後、日本の「屏風図」は数多く 海を渡って ヨーロッパ各地へ。

続きは 明日へ。 まだまだこれからが面白い。