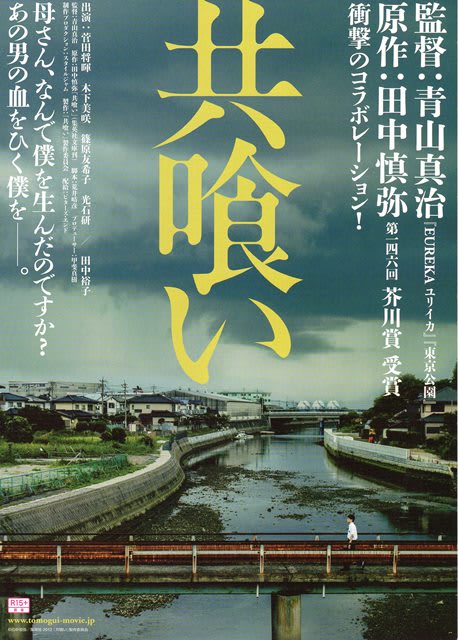

原作は、異色の受賞会見で世間を賑わせた芥川賞作家・田中慎弥の同名小説だ。

そして、カンヌ映画賞監督の青山真治、脚本・荒井晴彦という逸材のコラボレートから生まれた力作である。

人間の奥底に潜む、性と暴力の深い闇を、昭和の匂いの中に炙り出していく、文学性の高い作品だ。

そこに炙り出されるのは、しかし人間の持つ決してきれいではない、グロテスクな人間の業でもある。

さらにこれはまた、血の宿命に呪われた、父と息子と三人の女の相克のドラマだ。

人間の本質に真っ向から迫り、原作者の田中慎弥は完成した映画を観て、その出来栄えに手放しで絶賛したそうだ。

悍ましくも神話的な世界に、思わず息をのむ作品である。

昭和から平成に変わろうとしている時代、夏の下関・・・。

17歳の高校生・篠垣遠馬(菅田将暉)は、「行為の際に相手の女を殴る」性癖のある父の円(三石研)と、その愛人の琴子(篠原友希子)と暮らしていた。

それで、生みの母の仁子(田中裕子)は父と別れ、川一本隔てた魚屋で、ひとり細々と暮らしていた。

仁子は、戦争中空襲に遭い、左腕の手先から先を失った。

そんな環境の中で、遠馬は幼なじみの千草(木下美咲)と親しく付き合っていた。

彼は17歳の誕生日を迎えたその日も、社の神輿倉の中で、それが慣習であるかのように体を重ねていた。

だが、自分が父の子であること、その血のおぞましさに、常に恐怖心を抱いていた。

飲み屋街の店で働く、琴子の頬や目の周りにはいつもあざが出来ていた。

・・・こうした父と子、母と子、そして男と女たちの、性と暴力、血と風土を背景に、物語は波乱の展開を見せながら、衝撃的な終盤へと向かっていくのだ。

父親は欲望むきだしで、獣のように見境もなくグロテスクに生きていた。

性や暴力の発露を求めながらも、母や父や父の同棲相手の女という、父から暴力を受けてきた女性たちの存在は、少年遠馬の内面の激しい葛藤となった。

小説と同じく、昭和最後の年のある一瞬を切り取りながら、原作の描かなかったエンディングがラストに用意された。

舞台となる川辺と呼ばれる地域には、一種独特の時代の匂いが漂っている。

出演者は、みんな達者な役者ぞろいだ。

ドラマの後半の、母親役の田中裕子の演技には凄みさえあるかと思えば、性と暴力のはざまで悩むヒロインの千草を体当たりで演じる木下美咲は、みずみずしいミューズのような存在だ。

千草は遠馬を通じて、母親とも心を通わせていくのだが、このあたりはしたたかに生きる女同士の強さも垣間見せる。

こうして観てくると、菅田将暉と木下美咲は清潔感があり、田中裕子と三石研にはふてぶてしい重量感が漂っている。

篠原友希子も、大事な役どころで力の入った演技を見せ、どの役も出色の出来だ。

父親の死後、主人公遠馬は、彼を取り巻く三人の女たちの間をめぐり、川辺の町から出てまたその町に戻ってくる。

その遠馬の眼差しの先に、何が見えているのか。

この作品、人間の心の深い闇を描いて秀逸である。

女たちは、それぞれ本音を隠してしたたかに生きている。

そして、彼女たちの強さもほとばしる欲望も、すべてが官能的である。

青山真治監督の映画「共喰い」は、「原作」に近くありながら「原作」の枠を超えたといってもいい意欲作だ。

本年度の、日本映画のベストテン入りも取りざたされている。

この作品は、川辺という土地の空間にも大きな意味があって、ドラマに登場する小さい川は、潮が入ってくる河口があって、潮が引いたときすべてがなくなるのだが、また潮は満ちてくるということが、ひとつの時代が終わり、人間がまたそこから生まれていくということと、どこかで重なっているのかもしれない。

原作者の田中慎弥の言うように・・・。

原作の方は、昭和63年を起点とする現在進行形で展開するのだが、映画の物語の方は昭和が終わって以後の時点から、あの時期を振り返るのだ。

物語の時間は過去になるが、映画を観る人間にとっては、それは常に現在として展開していく。

このドラマの最後・・・。

「そして年が明けて昭和が終わった。昭和64年1月7日、午前6時33分。満潮に近い時間だった」

この日時は何と、十二指腸乳頭周囲腫瘍のため、昭和天皇が87歳で崩御された時なのである・・・。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)