朝鮮王朝時代の、王室の衣装を手がける尚衣院(サンイウォン)を舞台に描かれる、これまた珍しい韓国映画だ。

イ・ウォンソク監督は、デビュー作「男子取扱説明書」ではひねりのきいたユーモアと発想で高い評価を得たが、この新作では、スタイリッシュなモダンセンスと時代劇を見事に融合させた演出に注目だ。

煌びやかな、朝鮮王室の衣装を専門とする部署「尚衣院」は、“宮殿の宝石箱”と呼ばれ、王室はもちろん宮殿外の庶民の服装にも影響を与えたといわれる。

この作品では、新旧デザイナーの究極の美をかけた対決、そこに生まれる禁断の愛と嫉妬が、豪華な大作を盛り上げる。

尚衣院を取り仕切るドルソク(ハン・ソッキュ)は、その功績が認められ、6ヶ月後には両班になることが約束されていた。

ドルソクは幼少期に宮殿に連れてこられ、早くから服作りの職人になることを夢見ていた。

彼は様々な苦難の末に、ようやく尚衣院のトップに上りつめようとしていた。

そんなある日、王(ユ・ヨンソク)の衣装を誤って燃やしてしまった王妃(パク・シネ)は、巷で天才仕立て師として話題を集めていたゴンジン(コ・ス)の存在を知って、王宮入りを命じる。

王妃の美しさにい心を奪われたゴンジンは、生まれながらの美的センスと才能を存分に発揮し、たちまち王宮で活躍するようになる。

王妃に対して無関心だった王は、美しい衣装をまとった彼女に惹きつけられると同時に、嫉妬に駆り立てられていくのだった。

規律と伝統を重く見るドルソクは、ゴンジンが生み出す革新的なデザインが王宮内外で評判となり、次第に危機感を抱くようになる。

そして、彼は密かにゴンジンを陥れようと企てるのだったが・・・。

イ・ビョンハクの脚本の力もあって、作品はよくまとまっており面白く描かれている。

朝鮮王朝時代は、人々は国の定める規定通りの服を着る掟があった。

この時代、階級制度が厳しく、そんな中で美しく革新的なデザインを追求した一人の天才を登場させ、彼の想像が具体化されたのが、劇中に登場する見事に仕立てられた衣服の数々だ。

勿論、綿密な時代考証は欠かせなかった。

この作品には、エキストラを含めると300名以上の出演者がいて、それぞれの衣装を作るために50名のスタッフを擁し、ほぼ半年かけて豪華な100着以上の服が作られたそうだ。

王妃の衣装はとくに類を見ないほどの、複雑で巧みな技が施されている。

時代劇のかつらも大体は5キロだそうだが、この作品では20キロ近くもあったといわれる。

作品の軸となるのは新旧二人のデザイナーで、これは李氏朝鮮版デザイナーのバトルといったところだろう。

ドルソクの前に現れたゴンジンは、彼にとって驚異であっただろうし、大量生産される官服に辟易していた官吏たちは、ゴンジンの作った官服に満足し、尚衣院と王宮の人間模様は、王と王妃、そしてドルソクら官僚が抱える嫉妬やコンプレックス、悲しみや野心が交錯し、様々な感情が共存しあってドラマは深みを増している。

李氏王朝第21代国王、英祖時代(イ・サンの時代)のファッションを念頭に置いた衣装デザインだが、この時代劇にはイ・ウォンソク監督らしい現代風のテイストも盛り込まれており、まずは美しい王朝絵巻に目を奪われる。

とくに、劇中宴のシーンの衣装は、韓国映画史上最も美しいといわれる。

美しいものを楽しむのは気分のいいことだ。

イ・ウォンソク監督の韓国映画「尚衣院 サンイウォン」は、ちょっとした新感覚の時代劇として楽しめる作品だ。。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回はフランス、イギリス他合作映画「独裁者と小さな孫」を取り上げます。

最新の画像[もっと見る]

-

川端康成 美しい日本~鎌倉文学館35周年特別展~

4年前

川端康成 美しい日本~鎌倉文学館35周年特別展~

4年前

-

映画「男と女 人生最良の日々」―愛と哀しみの果てに―

5年前

映画「男と女 人生最良の日々」―愛と哀しみの果てに―

5年前

-

文学散歩「中 島 敦 展」―魅せられた旅人の短い生涯―

5年前

文学散歩「中 島 敦 展」―魅せられた旅人の短い生涯―

5年前

-

映画「帰れない二人」―改革開放の中で時は移り現代中国の変革とともに逞しく生きる女性を見つめて―

6年前

映画「帰れない二人」―改革開放の中で時は移り現代中国の変革とともに逞しく生きる女性を見つめて―

6年前

-

映画「火口のふたり」―男と女の性愛の日々は死とエロスに迫る終末の予感を漂わせて―

6年前

映画「火口のふたり」―男と女の性愛の日々は死とエロスに迫る終末の予感を漂わせて―

6年前

-

映画「新聞記者」―民主主義を踏みにじる官邸の横暴と忖度に走る官僚たちを報道メディアはどう見つめたか―

6年前

映画「新聞記者」―民主主義を踏みにじる官邸の横暴と忖度に走る官僚たちを報道メディアはどう見つめたか―

6年前

-

映画「よ こ が お」―社会から理不尽に追い詰められた人間の心の深層に分け入ると―

6年前

映画「よ こ が お」―社会から理不尽に追い詰められた人間の心の深層に分け入ると―

6年前

-

映画「ア ラ ジ ン」―痛快無比!ディズニーワールド実写娯楽映画の真骨頂だ―

6年前

映画「ア ラ ジ ン」―痛快無比!ディズニーワールド実写娯楽映画の真骨頂だ―

6年前

-

文学散歩「江藤淳企画展」―初夏の神奈川近代文学館にてー

6年前

文学散歩「江藤淳企画展」―初夏の神奈川近代文学館にてー

6年前

-

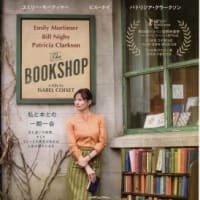

映画「マイ・ブックショップ」―文学の香り漂う中で女はあくなき権力への勇気ある抵抗を込めて―

6年前

映画「マイ・ブックショップ」―文学の香り漂う中で女はあくなき権力への勇気ある抵抗を込めて―

6年前

よくわかりませんが。

また、この時代(朝鮮王朝)を中心に描かれるドラマが多いようです。

ひどい格差社会なのに、王宮だけはいつも煌びやかで、しかし、その陰には陰謀と愛憎が渦巻いていたようです。