8月8日(水) 男鹿岳 1777m 曇り 「大変な目にあった山」 (注 残雪期に登るべき山でした。車を置いて登山口までの歩きが約3時間。登山口から頂上までが、2時間30分という変な藪山です。)

早朝道の駅を発ち、栗尾沢へ向かう。通行止めの前の駐車スペースに車を置き、朝食を摂りながらの準備は、いつものパターン。朝食といっても、ヨーグルトにバナナとゆで卵。それに、おにぎり1個程度。

5時50分スタート。この道は、369号の黒磯田島線。福島県と栃木県を結ぶ道路なのだが、維持・管理が出来なかったことから今は廃道となっています。両県とも、途中に通行止めのゲートを置き、車は入れないようにしています。栃木県側は大川が深山ダムに流れ込む辺りに頑丈なゲートがあります。

福島県側 栗尾沢田島黒磯線行き止まり地点。

夏草で、先が見えません。こんな箇所が時折現れます。

水場です。いつもあるかどうか?

7時10分、水場到着。さらに頑張って、8時50分峠着。

ここに到着した時、すぐ右手に登山口を示す赤テープがあったのだが見落としてしまいなおも進む。すぐにおかしいと気づき引き返す。何せ、道が急に消えたかのような藪となり、その藪に隠されるようにゲートがある。県境なのだと気づいた。改めて峠らしき地点まで引き返しウロウロすると、テープ発見。登山口は雑草におおわれていたが、一歩入ると意外にしっかりとした登山道が現れる。安心して、小休止。ここまで約3時間掛かったことになる。大体、林道歩きが3時間などという山は、今まで出会ったことはない。安平路山にしても奥三界岳にしても、大体1時間30分から2時間だ。

栃木県との境界

目印の赤テープ

登山口の目印を赤テープ補強してからスタートする。藪っぽい登りが続くがさほど気にはならなかった。途中、ストックが邪魔になったので、置いておくことにした。この方が両手が自由になり登りやすい。帰りに拾っていけばいいと、その時は安易に考えていた(これは大失敗でした。回収できずに終わる)。

目印のテープも各所にあり、登りには道を間違えることはなかった。ピークに達して頂上かと思ったら栗石山。男鹿岳は左前方の山らしい。ここから、本格的な藪が始まる。テープと消えそうな登山道とを丹念に拾って、10時55分にやっと頂上へつきました。

何もない頂上です

写真を撮って引き返す。また藪の中に入るわけだが、慎重に栗石山まで帰る。ここまで戻ればもう安心と油断したのだろうか?しばらく下ると次のテープが見えない。この時何を思ったのだろうか。一旦赤テープがある所まで引き返したのはいいのだが、そこから右方向に向かって下ってしまった。それも、テープなど見えもしないのに・・・・。

今考えても理解しがたい行動です。目印のあった地点から左側に向かって下るなら理屈は通るのだがなぜこんな行動をとったのだろう?まるで「何かに誘われるよう」だった? それでも、これではいけないと斜面を引き返して眺めると、見覚えのあるコンクリートの壁(山崩れ防止のための道路の側壁)が見える。これは、峠から栃木県側へ入った所で見たものです。「あの方向へ行けば峠に出られる」と思い、大体の感じで下っていくと沢に降りてしまい、もう 引き返そうにも引き返せません。「この沢を下れば、林道にぶつかる」 そう思ってどんどん下るも、いつまで経っても道にぶつかりません。それもそのはず、この沢は、栃木県側の沢で、大川の上流です。このまま下れば、多分深山ダムに達することになる。その時は、そうは思っていません。馬鹿な話ですが、この沢は、福島県側の水無川に注ぎ込むと考えていたのです。そうなら、必ず、登って来た林道にぶつかるはずです。

狭かった沢も徐々に水量を増して、時々滝も現れます。大きな滝は無かったものの4~5m位の滝がいくつも続きました。木の枝や、草をつかんだりで何とか下って行きますが、沢は終わりそうになくだんだんくたびれてきました。途中、滑って転んだりしながら3時間くらい降りたようです。 そのうち、川幅が広くなり少し開けてきました。左上を見ると、何か道路らしきものが見えます。錯覚かなと思いながらも、とにかく這い上る事にしました。 この時だいぶ疲れていたようですが、何とか這い上がると、「道路です」。

やれやれと思い一安心。ここを下れば帰れそうだとホットしました。ただ、この道は本当に今朝方登って来た道かどうか自信はありません。ただ、よく似てはいました。三~四十分も下ったでしょうか、前を見て愕然とします。道が切れて無くなっていました。ここで初めて、反対側の道路を下っていたことに気がつきます。くたびれ果てている上に、時間的な余裕もありませんが引き返すしかありません。とぼとぼと歩き、今度はきっと峠にもどれるとそれだけを頼りにしていました。先ほど這い上がった地点まで返り、少し登り坂になる荒れた道路を行くと、荒れ加減がだんだんひどくなります。今までは、それでも道路の格好だけはしていました。しかし、何だか変な具合になってきます。その内、道路が完全に消えてしまったのです。

そしてこの時、本当に「遭難」と「ビバーク」を考えました。頭が混乱してしまい、何が何だか分かりません。この道路の状況がよく理解できなかったからです。ビバークや遭難のことなど考えながらしばらく引き返しながら、少し暗くなりかけた山の斜面を見上げると、だいぶ上の方に、木々が線のように連なっているのが見えました。道路だろか? 半信半疑でとにかくまたまた這いずり上がります。精根尽き果てた感じでやっとガードレールをつかむことが出来ました。上の道路に出たのです。この道路、大きくカーブした部分が、土砂の流失で失われ、そこに木や草が繁茂していたようです。道路が下と上で分断されてその間をウロウロしていたことになります。

とにかくこれで大体の様子が理解できました。後はとにかく峠まで帰り着くことです。しかし、歩けども歩けども峠に着きませんでした。同じようなカーブを何度も曲がり、「今度こそは」と思うもまた次のカーブ。この繰り返しを続けながら、やっと峠に着きました。時計はもうすぐ6時を指そうとしています。今朝方、ここまで3時間を掛けているので、車に帰り着くまでには必ず日は暮れる。ヘッドランプだけは、ザックに入れていたので何とかなりそうです。置き忘れた、「ストック」には悪いが、取りに行く時間はありません。カーボンのスキーストックで、軽くて使いいいから山歩きにも愛用していました。いつか誰かが見つけることだろうが・・・。

くたびれ果てていたはずですが、幾分元気も出てきて小走りに急ぎます。久しぶりに太陽さんとの競争。「いつかもこんな事があったな~」と残雪の「オートルート」を思い出しました。それは、鷲羽岳から双六だけの途中でスキーごと「ヒドンクレバス」にはまり身動きが取れなくなった時のこと。黒部五郎の向こうが赤く染まり、正に太陽が沈もうとしています。あのときも本当に焦りました・・・。

そして、20時35分、真っ暗の中、ヘッドランプの先きに車が見えて来ました。たすかった~

夜遅く、コンビニで買い物を済ませ道の駅「たじま」へ帰る。溝田さんの車は見当たらず、多分次の山を目指した移動されたのだろう。溝田ご夫婦も、男鹿岳を狙っておられたようだが・・・。

8月9日(金) 会津鶴ヶ城

もう松江に帰ろうかと思い、ナビを見ると磐越自動車道新潟経由が出てきた。この自動車道からは御神楽岳は近い。またまた色気が出て、「帰りの駄賃」にと御神楽を登ってから帰ることにしたが、昨日の事もあるので今日は休養を兼ねて鶴ヶ城見学と洗濯。

鶴ヶ城 天守より飯盛山方面を見る

維新の哀史を今に語る鶴ヶ場。昔の面影は薄れたとしても、会津武士の心は、今も色濃く残っているようです。何時のころか、「会津市と児島市が姉妹縁組をした」そうです。仲直りはいいが、心の底ではどうだろう。「薩摩の芋」たちに蹂躙された歴史的な恨みは、そう簡単には晴れないのでは?

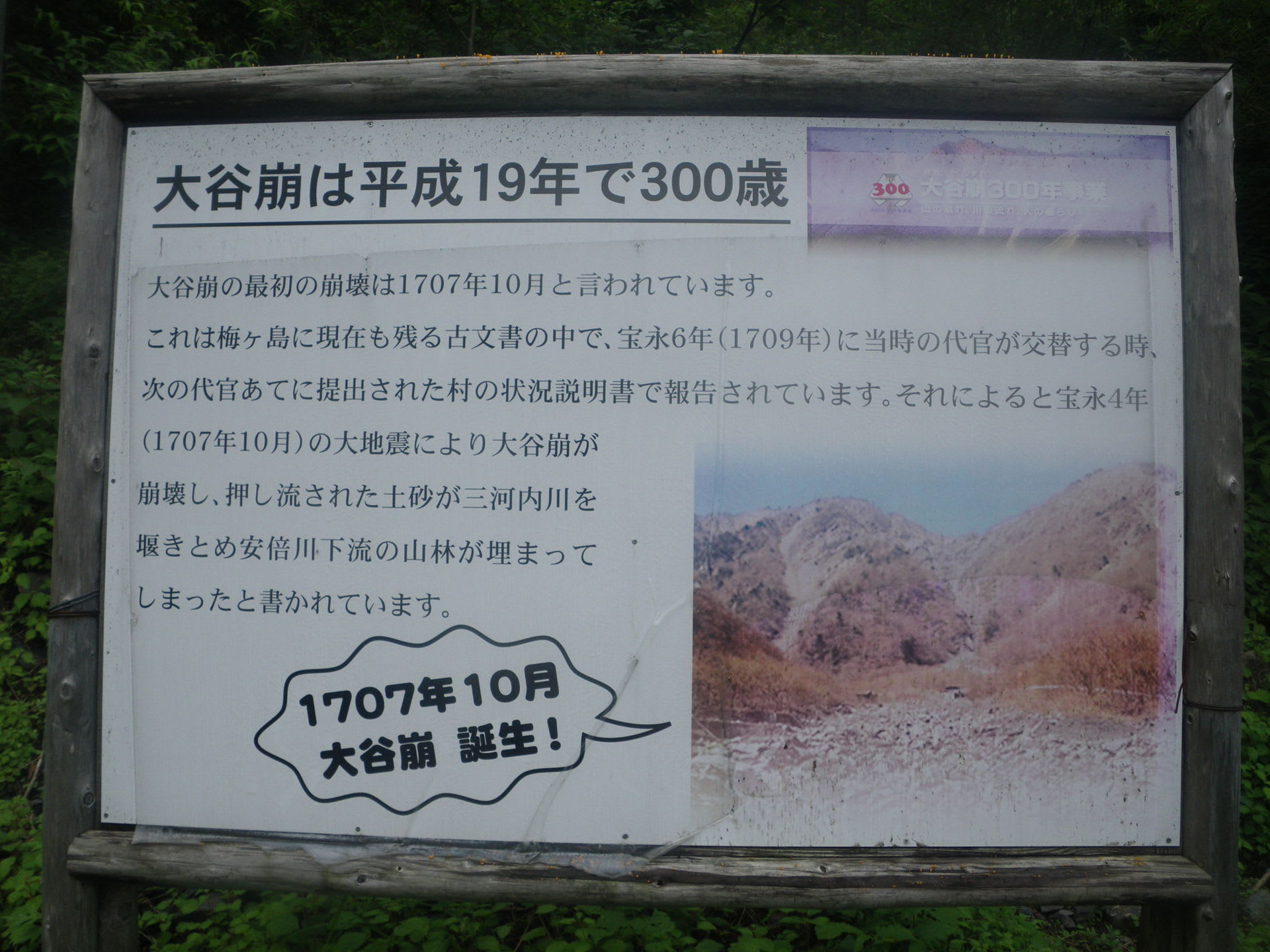

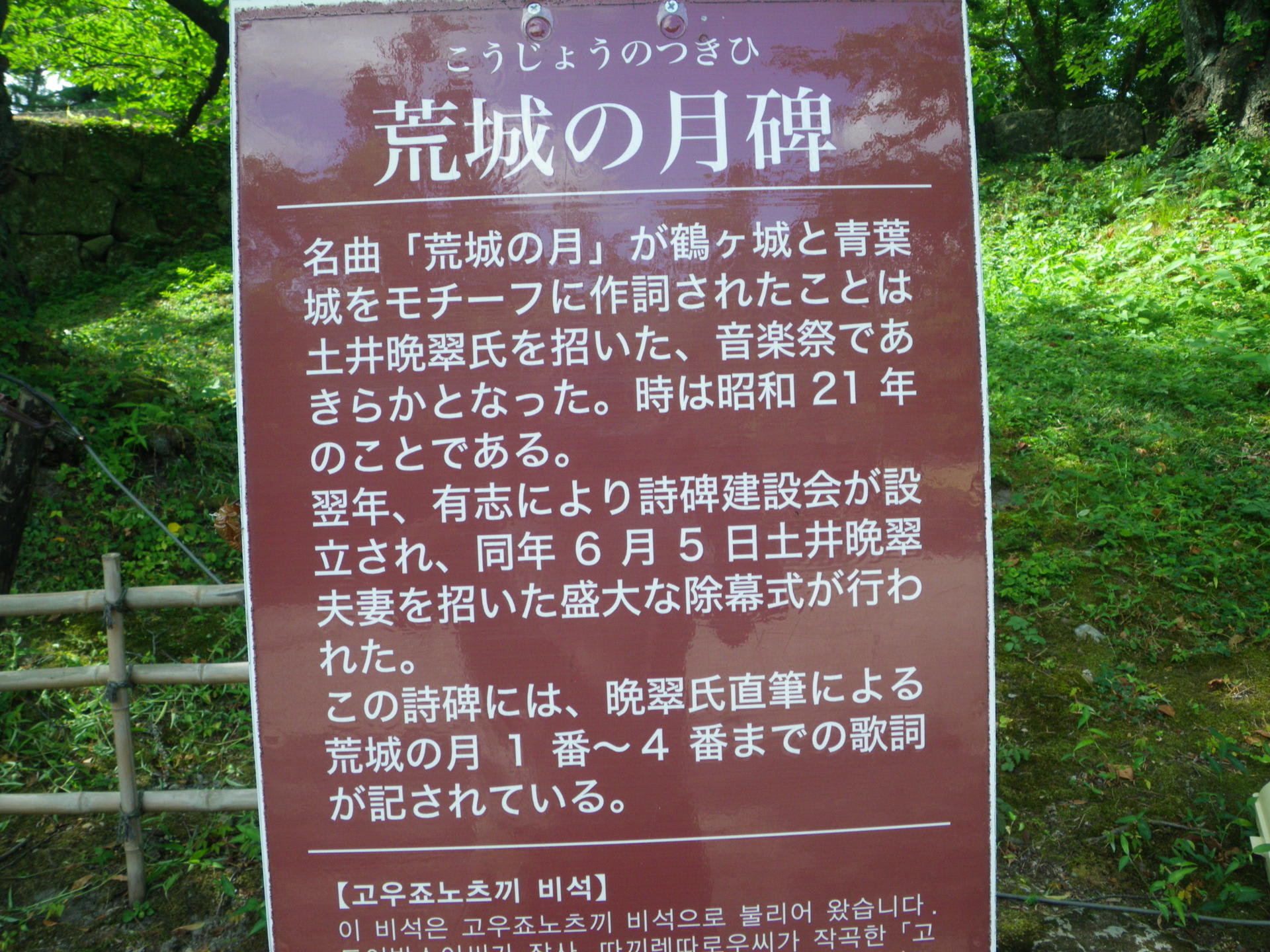

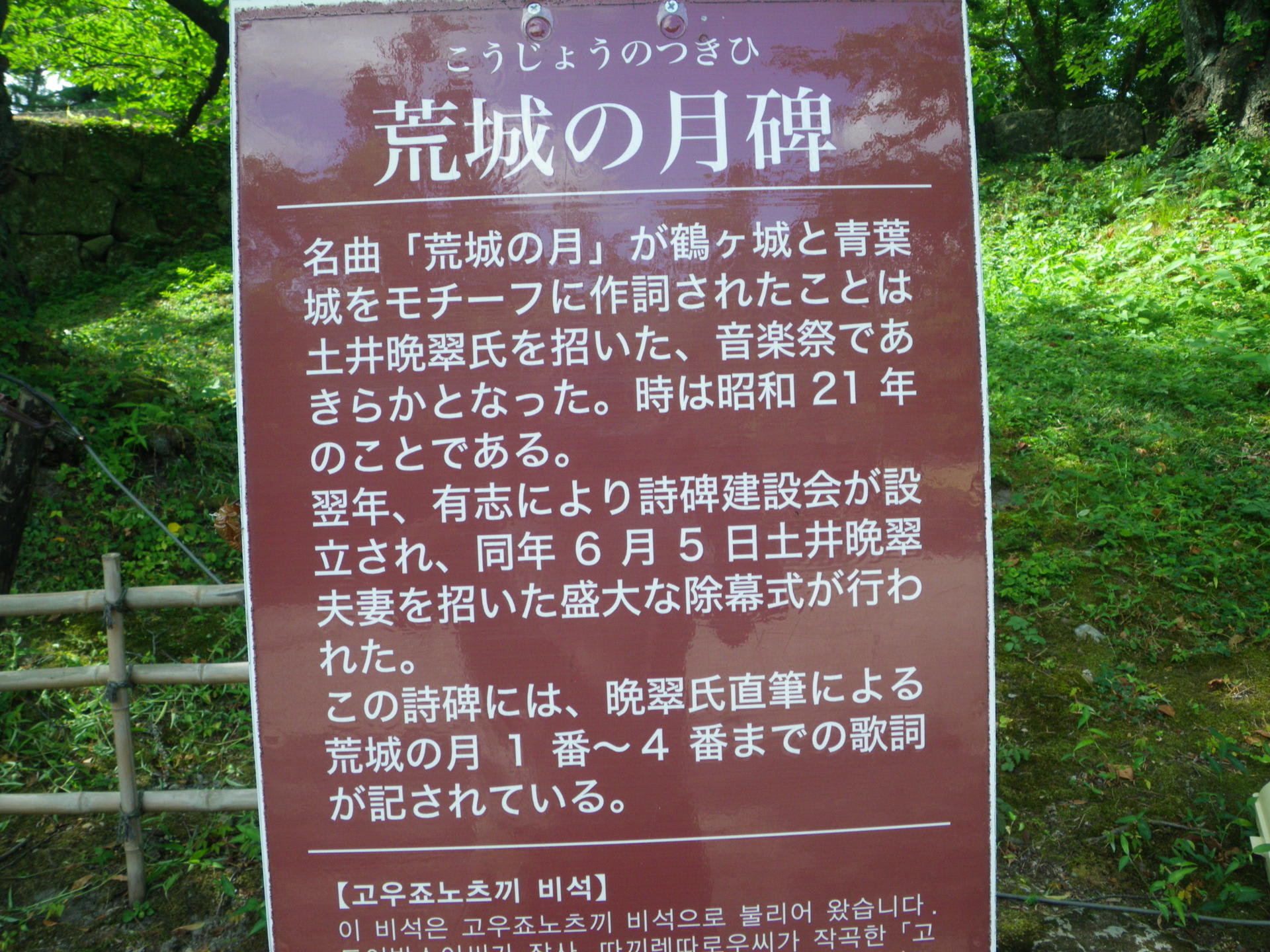

「荒城の月」は、晩翠によれば仙台の青葉城、または会津若松の鶴ヶ城がモデルだそうです。作曲をした滝廉太郎のモチーフは子ども時代を過ごした大分県竹田(たけた)の岡城。歌碑もこの3ヶ所に建立されているそうです。

お城の中は、様々な工夫がなされていて飽きませんでした。

この後、洗濯を済ませて御神楽岳に向かう。登山口の確認をして「みかぐら荘」で入浴。ビールと地酒、枝豆にイワナの塩焼き。仕上げは、スタミナ丼で。大きなクルミの木の下で寝る。

結局 ここで2泊

8月10日(金) 御神楽岳 1386m 曇りのち晴れ

( 会越の谷川岳の異名を持っている。三本の登山口があり、室谷コースが早くて楽のようです。私が登った榮太郎新道は、岩場のコースだが、結構楽しかった。)

早朝登山口駐車場へ移動。5時50分スタート。駐車場を少し行くとポスト有り。この山に関しての説明は(案内板など)ないが、「危険な山だから注意」との標注があるのみ。登山届けをしながら登山者名簿を見たが、今年はまだ五,六名ぐらいしか登っていない。このコースは、敬遠されているからだろうか?。

この奥にポスト有り。車はここまでです。正面に見える看板は、山の案内板ではない。

渓谷沿いのちょっと危なそうな道を行くと、間もなく遭難碑にぶつかりました。会越の谷川岳と呼ばれるゆえんか。

苔むして良く滑りそうな沢を越し、湯沢出会いに到着。

まっすぐ行けば沢に入ります。右に進むと急な登りが・・・。

会越の谷川岳

大変な迫力です。ここで岩登りをやれば登りがいがあるだろうに・・・。

尾根に出ました。ここから頂上へ続く尾根まで岩場がつづく。

ロープの下がった岩の斜面を登ると尾根に立ちます。御神楽の大岩壁を目の前に暫し休む。それにしても大きな壁です。

いよいよ岩尾根登りの始まり。下から見た限りでは、ルートがはっきりしません。しかし、感心するのは岩尾根の弱点をうまく突いた快適(?)なルートが延びています。初心者なら幾分難しいかもしれないが、岩登りの心得が多少でもあれば逆に快適なのではないか。

9時50分、湯沢の頭着。山頂へとつづく尾根に出ました。

山頂から見た湯沢の頭

この時視界は無く、頂上は霧の中。 もう4時間も経過しているのに何も見えないので不安になる。さらに、この前後から、登山道は藪こぎとなります。狭い尾根道を行くので迷うような事はありませんが・・・。途中、道のど真ん中、倒木の上に蛇がいました。マムシではないようだったが気持ちが悪い。やつけてやろうと思って枯れ枝を振り上げたら逃げました。殺生をしなくてすみました。 そういえば少し前、足場の狭い岩尾根の真ん中に「ウンコ」があった。もう少し遠慮して落とせばいいのに・・・

しかし、ここから頂上へは案外早かった。分岐点となるピークを過ぎ「山の神様」が現れると間もなく頂上で、ご夫婦が下山を始めようとしておられた。

「室谷コース」 「蝉コース」分岐

分岐より頂上を見る

10時55分頂上へ

ご夫婦は、室谷コースを登ってこられたそうで、3時間くらい掛かったと言っておられた。私が登って来たのは蝉コースで栄太郎新道とも呼ばれている。他のコースとして、金山町から八乙女の滝を経由するのがある。 室谷コースの資料が無くて良くわからないが、御神楽温泉の方に入らず川沿いにもう少し入った辺りからのコースらしい。(注 山と渓谷社の日本200名山「中」に室谷コースのことが詳しく出ていました。室谷バス停から登山口へ通じる道あり。駐車場有り。後で分かりましたので、追加します。)

15時15分に下山しました。なかなかおもしろいコースでした。車に帰るとアブが待ち構えていていやでした。 みかぐら荘で汗を流し馬刺しで乾杯。真夜中、磐越道に乗り新潟経由で帰路につく。京都近くでラッシュにつかまり、9号線を利用して12日帰松。

終わり

。通行止めです。良くあることですが、下手をすれば来年まで登れないかもしれない。せっかく来たのに~。

。通行止めです。良くあることですが、下手をすれば来年まで登れないかもしれない。せっかく来たのに~。

7月26日(木) 櫛形山 曇りのち晴れ

7月26日(木) 櫛形山 曇りのち晴れ

まあ、それだけ登られていない山だということでしょう。

まあ、それだけ登られていない山だということでしょう。