なんだか途中半端の「覚書」ばっかり増えてる感じもしますが、手塚治虫の『ブッダ』を改めて読み直してみたくなりました。

仏教という宗教については、ずっと前から気になりながらも、ちゃんと調べたりまとめたりすることはできないままでいます。仏教にはまってしまえば、そこから現代社会の様々な問題や病巣にたどり着き、あらぬ方向に幅が広がっていって手に負えなくなるような気もして。

でも、いろんなことをあれこれ考えていくと、仏教、というより「ブッダの教え」を避けて通ることはできない事実にも気づく。そうなると、まずは最も手っ取り早いテキストとして、『ブッダ』がやはりふさわしいだろうと思った次第です。

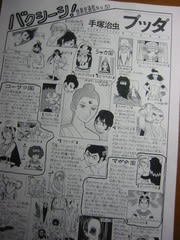

世界史の授業でももちろん『ブッダ』については紹介していました。「バクシーシ!」第51号で、主な登場人物を紹介しています。漫画をコピーして、登場人物の顔を切り抜いて1枚1枚貼り付けては、手書きでキャプションを入れて作ったプリント。ああ懐かしい…。数えてみたら、紹介している人物は26人もいました。この中には、もちろん架空の人物もいます。また、実在の人物でも、その性格や行動が、仏典に書かれていることと違っていることも多い。だから「歴史書」とはもちろん言えないのですが、キリスト教の聖書と同じように、仏典だってすべて事実とは限らないわけです。「手塚流」の歴史解釈があってもおかしくはない。

『ブッダ』は、のちに「仏陀」(=悟りを開いた人)と呼ばれるようになる、シャカ族の王子ゴータマ・シッダールタの生涯を描いた物語です。時代は今から2,500年以上前の紀元前6世紀。将来を約束されていたシッダールタがなぜ「出家」し、「悟り」を開くに至ったのか、その背景に始まり、彼の教えに従った人々、彼を憎む人々が次々と登場してきて、物語はむしろ、シッダールタの周辺の人物がメインで進んでいくといってもいい。でも、彼らはみんなシッダールタに収斂されていく。そして、この長い長い物語を読み終わったとき、すべての登場人物のベクトルがシッダールタの方向を向いていたことに気づく…。その壮大な構成は、手塚治虫にしか築けないものだと思います。

シッダールタ(ブッダ)の説いた「教え」は、のちに「仏教」と呼ばれるようになり、アジアを中心として世界中に広まっていきます。そして、約500年後に成立するキリスト教、そしてさらにそれから600年を経て登場するイスラム教とともに、「世界三大宗教」とまで言われるようになっていきます。

ブッダの教えを広めるために、確かに「教団」ができて僧侶が組織化され、その根拠地としての「寺院」が作られて、と、確かに「宗教」としての体裁は整っています。ただ、『ブッダ』を読み、また仏教関連の書籍に目を通してみるにつれ、仏教って宗教というより、人間が人間として生きるための「哲学」じゃないのかなという気がしてきます。ま、そういうのを「宗教」って言うんだよと言われればそれはそうかもしれませんが、ブッダの教えには、もっと根源的なものが含まれているような感覚がついて離れません。

そもそも、ブッダの思想のベースとなっていたのは、「哲学」でした。世界には、地名のついた「哲学」と呼ばれるものが2つあります。「ギリシア哲学」と、もう一つが「インド哲学」です。前者は、ソクラテス、プラトン、アリストテレスらによって生み出された西洋哲学の源流。そして、後者は、「梵我一如」を至上とするウパニシャッド哲学に始まります。ウパニシャッド哲学は、カースト制度の最上位に位置するバラモンの祭式至上主義への反省から生まれたもので、クシャトリヤ(武士階級)に属していたゴータマ・シッダールタも、宇宙と人間の存在の意味を説くウパニシャッド哲学の影響を強く受けています。『ブッダ』でも、仏典にも登場する「アシタ仙人」という老人が出てきますが、実は、彼こそ、ウパニシャッド哲学でいうところの「ブラフマン」(梵)、つまり宇宙の創造主なのです。シッダールタは彼に導かれて悟りへの道を歩んでいきます。

「梵我一如」とは、ブラフマンと、それと対極にあるアートマン(我)=人間個人は、本来一体のものであるという思想です。人間は誰でも業(ごう=カルマ)を背負っており、それが、肉体は滅んでも魂は永遠に生き続けるという「輪廻転生」の元になる。その苦しみから解放される(解脱)ために、人間は厳しい修行によってブラフマンと一体化することが必要という教えです。こうした「解脱」とか「輪廻転生」とか「カルマ」という概念は、仏教においても非常に重要な教えとなっています。

かつての同僚だった倫理の先生も執筆に関わった『哲学・思想がわかる』(日本文芸社)という本に、その先生が、仏典のうち「パーリ教典」の中のあるエピソードを紹介しています。

子どもを亡くしたある婦人が、嘆きのあまり、「この子が生き返らなければ私も死ぬ」といって一切の食べ物を口にしなくなった。たまたまある人が祇園精舎にいるブッダのこと教えたので、彼女は死んだ子を抱いてブッダのもとを訪れ、「この子を生き返らせてください」とお願いした。ブッダは、「その子を生き返らせたいと思うなら、町に行って誰一人死人を出したことのない家からケシの実をもらい、それをこの子に飲ませなさい」と言う。婦人は喜んで町に行って家々を訪ね歩いたが、誰も死んだことのない家などあるはずもない。彼女は、だんだんと死は誰にも避けられないことを悟るようになった。ブッダは彼女に言う。「死はあなただけにあるのではない。生きとし生けるものすべての定めである」…。

この物語で注目すべき点が3つある、と先生は書いています。「第一は、この物語には宗教につきものの奇跡がないということ、第二に、絶対者・超越者への信仰によって解決せず、人生の哲理を説くことによって、人間の苦しみを解決しようとしていること。すなわち、信仰による救済ではなく、知恵による救済の道をとっていること。第三に、仏陀が現代のカウンセリングの非指示的方法をとっていることである。」

なるほど。仏教が宗教というより、哲学であるということがとてもよくわかりますね。

手塚治虫が描くブッダの哲学と思想。ゆっくりとたどっていきたいと思っています。

『ブッダ』≫Amazon.co.jp

仏教という宗教については、ずっと前から気になりながらも、ちゃんと調べたりまとめたりすることはできないままでいます。仏教にはまってしまえば、そこから現代社会の様々な問題や病巣にたどり着き、あらぬ方向に幅が広がっていって手に負えなくなるような気もして。

でも、いろんなことをあれこれ考えていくと、仏教、というより「ブッダの教え」を避けて通ることはできない事実にも気づく。そうなると、まずは最も手っ取り早いテキストとして、『ブッダ』がやはりふさわしいだろうと思った次第です。

世界史の授業でももちろん『ブッダ』については紹介していました。「バクシーシ!」第51号で、主な登場人物を紹介しています。漫画をコピーして、登場人物の顔を切り抜いて1枚1枚貼り付けては、手書きでキャプションを入れて作ったプリント。ああ懐かしい…。数えてみたら、紹介している人物は26人もいました。この中には、もちろん架空の人物もいます。また、実在の人物でも、その性格や行動が、仏典に書かれていることと違っていることも多い。だから「歴史書」とはもちろん言えないのですが、キリスト教の聖書と同じように、仏典だってすべて事実とは限らないわけです。「手塚流」の歴史解釈があってもおかしくはない。

『ブッダ』は、のちに「仏陀」(=悟りを開いた人)と呼ばれるようになる、シャカ族の王子ゴータマ・シッダールタの生涯を描いた物語です。時代は今から2,500年以上前の紀元前6世紀。将来を約束されていたシッダールタがなぜ「出家」し、「悟り」を開くに至ったのか、その背景に始まり、彼の教えに従った人々、彼を憎む人々が次々と登場してきて、物語はむしろ、シッダールタの周辺の人物がメインで進んでいくといってもいい。でも、彼らはみんなシッダールタに収斂されていく。そして、この長い長い物語を読み終わったとき、すべての登場人物のベクトルがシッダールタの方向を向いていたことに気づく…。その壮大な構成は、手塚治虫にしか築けないものだと思います。

シッダールタ(ブッダ)の説いた「教え」は、のちに「仏教」と呼ばれるようになり、アジアを中心として世界中に広まっていきます。そして、約500年後に成立するキリスト教、そしてさらにそれから600年を経て登場するイスラム教とともに、「世界三大宗教」とまで言われるようになっていきます。

ブッダの教えを広めるために、確かに「教団」ができて僧侶が組織化され、その根拠地としての「寺院」が作られて、と、確かに「宗教」としての体裁は整っています。ただ、『ブッダ』を読み、また仏教関連の書籍に目を通してみるにつれ、仏教って宗教というより、人間が人間として生きるための「哲学」じゃないのかなという気がしてきます。ま、そういうのを「宗教」って言うんだよと言われればそれはそうかもしれませんが、ブッダの教えには、もっと根源的なものが含まれているような感覚がついて離れません。

そもそも、ブッダの思想のベースとなっていたのは、「哲学」でした。世界には、地名のついた「哲学」と呼ばれるものが2つあります。「ギリシア哲学」と、もう一つが「インド哲学」です。前者は、ソクラテス、プラトン、アリストテレスらによって生み出された西洋哲学の源流。そして、後者は、「梵我一如」を至上とするウパニシャッド哲学に始まります。ウパニシャッド哲学は、カースト制度の最上位に位置するバラモンの祭式至上主義への反省から生まれたもので、クシャトリヤ(武士階級)に属していたゴータマ・シッダールタも、宇宙と人間の存在の意味を説くウパニシャッド哲学の影響を強く受けています。『ブッダ』でも、仏典にも登場する「アシタ仙人」という老人が出てきますが、実は、彼こそ、ウパニシャッド哲学でいうところの「ブラフマン」(梵)、つまり宇宙の創造主なのです。シッダールタは彼に導かれて悟りへの道を歩んでいきます。

「梵我一如」とは、ブラフマンと、それと対極にあるアートマン(我)=人間個人は、本来一体のものであるという思想です。人間は誰でも業(ごう=カルマ)を背負っており、それが、肉体は滅んでも魂は永遠に生き続けるという「輪廻転生」の元になる。その苦しみから解放される(解脱)ために、人間は厳しい修行によってブラフマンと一体化することが必要という教えです。こうした「解脱」とか「輪廻転生」とか「カルマ」という概念は、仏教においても非常に重要な教えとなっています。

かつての同僚だった倫理の先生も執筆に関わった『哲学・思想がわかる』(日本文芸社)という本に、その先生が、仏典のうち「パーリ教典」の中のあるエピソードを紹介しています。

子どもを亡くしたある婦人が、嘆きのあまり、「この子が生き返らなければ私も死ぬ」といって一切の食べ物を口にしなくなった。たまたまある人が祇園精舎にいるブッダのこと教えたので、彼女は死んだ子を抱いてブッダのもとを訪れ、「この子を生き返らせてください」とお願いした。ブッダは、「その子を生き返らせたいと思うなら、町に行って誰一人死人を出したことのない家からケシの実をもらい、それをこの子に飲ませなさい」と言う。婦人は喜んで町に行って家々を訪ね歩いたが、誰も死んだことのない家などあるはずもない。彼女は、だんだんと死は誰にも避けられないことを悟るようになった。ブッダは彼女に言う。「死はあなただけにあるのではない。生きとし生けるものすべての定めである」…。

この物語で注目すべき点が3つある、と先生は書いています。「第一は、この物語には宗教につきものの奇跡がないということ、第二に、絶対者・超越者への信仰によって解決せず、人生の哲理を説くことによって、人間の苦しみを解決しようとしていること。すなわち、信仰による救済ではなく、知恵による救済の道をとっていること。第三に、仏陀が現代のカウンセリングの非指示的方法をとっていることである。」

なるほど。仏教が宗教というより、哲学であるということがとてもよくわかりますね。

手塚治虫が描くブッダの哲学と思想。ゆっくりとたどっていきたいと思っています。

『ブッダ』≫Amazon.co.jp

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます