昨年度発生した小学生の暴力行為が過去最多の1万1468件にのぼり、2006年度(3803件)と比較すると3倍となっているとの報道(2015年9月17日付け読売新聞)。

この場合の「暴力行為」って、児童間や対教師、学校外の人に対する暴力(胸ぐらをつかむ、殴る、蹴る、噛みつくなど)や器物損壊行為(机や椅子を投げつけるなど)を指し、いずれにしても、「肉体的な暴力」のことらしい。「死ね」とか「うぜえ」と . . . 本文を読む

今朝から津波注意報が出て、4年半前の大津波の記憶がよみがえります。国立教育政策研究所監修による「震災からの教育復興」。東日本大震災から約1年半後の2012年10月に刊行された本ですが、今改めて目を通してみました。学校や社会教育施設の被災状況や復旧・復興状況から、今後の防災・減災に向けた「備えを超えて」取り組んでおかなければならないこと…。非常に参考になります。とりわけ、被災した当時の . . . 本文を読む

「歴史総合」と並んで、高校の次期学習指導要領のもう一つの目玉は、「公共(仮称)」という科目の新設です。選挙権年齢が18歳以上に引き下げられることを踏まえて、主体的に社会に参画する力を養うための科目として、必修となる方針のようです。具体的には、授業の中で模擬選挙が行われたり、「良き消費者」になるための体験的な学習が行われたりすることになるのでしょう。あと、実社会とつながるキャリア教育の視点からのイン . . . 本文を読む

中教審の次期学習指導要領の素案によると、高校では新たに「歴史総合(仮称)」という科目が必修になりそうです。「歴史総合」とは、近現代史を中心として、日本史と世界史を関連付けて学ぶ科目。他国を見ても、世界の歴史と自国史を一体的に教えているパターンがほとんどなので、「歴史総合」の必修は当然の流れだと思います。

日本史と世界史の融合。ずっと期待していたのですが、ようやく実現するのですね。感無量です。そも . . . 本文を読む

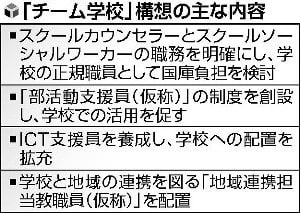

国の中央教育審議会では、今、「チームとしての学校」(いわゆる「チーム学校」)と「地域とともにある学校」(コミュニティ・スクール)に関する二つの諮問について審議が行われています。先日、「チーム学校」についての中間まとめが公表されましたね。

「チーム学校」とは、学校現場が抱える様々な問題が増える中、「教員以外の専門スタッフ」を拡充し、教職員との「チーム」を組む形で、適切な役割分担を図ろうとする構想で . . . 本文を読む

大学生の頃のシモキタの古びたアパートのとある蒸し暑い夏の夜。向かいの部屋に住む明大生のサイトウくんが、「ヤスユキくん、これ聴いてみなよ~」と言って貸してくれた1枚のレコードが、ボビー・コールドウェルでした。

AORなんて言葉も知らない頃。でも私はそのソウルフルなボーカルにすっかり参ってしまい、すぐカセットテープにタビングして、毎晩のように、ボビー・コールドウェルの世界に浸るようになりました。背伸 . . . 本文を読む

「高校生のみなさんに伝えたいのは、「人生の方針のようなものを早めに決めておいた方がいい」ということです。例えば、家族を大事にして生きたいのか、世の中にインパクトを与えることを目指したいのか、好きなことで生きていきたいのかなど、「自分の人生で一番大事にしたいことは何なのか」ということです。それが分からなければ、こういうふうに生きたいと憧れるようなロールモデルを見つけることです。その人から学ぶうちに、 . . . 本文を読む

来週オープンするらしい、新しいスタバ。店内ではスタッフのミーティングに余念がないようです。

こんな近くにスタバができちゃうと、あれだな、たとえば東京に行った時にたまにスタバに入る楽しみがなくなるということだな。スタバって、どっちかっていうと「雰囲気カフェ」でしょ。あの独特のスタッフの対応とかソファ席とかオープンスペースとか。コーヒー飲みに行くというより、雰囲気味わったり、ラテ飲みながら「何か」を . . . 本文を読む

「日本遺産」といっても、単に、世界遺産の日本版ということではないようですね。

文化庁のパンフレットを見ると、「地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産(Japan Heritage)として認定し、ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の様々な文化財群を総合的に活用する取組を支援します。」とあります。「ストーリー」というのは、国宝や文化財、史跡・名勝など . . . 本文を読む

東京・上野の森の片隅に、国立教育政策研究所社会教育実践研究センターがあります。もともと、図書館職員養成所があった場所に「国立社会教育研修所」として誕生したのが昭和40年7月1日。名称や組織は変われども、今でも、数多くの研修と先端の実践研究の中心をなす全国の社会教育のメッカです。その「国社研」が今年創立50周年を迎えました。

私が社研に勤務させていただいたのは今から10数年前のことですが、鬼のよう . . . 本文を読む