高校が地域の皆さんを学校に招いて直接話をしたり指導してもらうことで、子どもたちの主体性を引き出したり協調性を養ったりする試みはとても大切だと思うのですが、先日の新聞(デーリー東北)に2つの学校の取組が紹介されていました。

1つは、青森県立三沢高校の「MOSプロジェクト」。「MOS」って、「モっとスごい自分に出会える」という意味らしいのですが、もちろん、三沢高校の独特のジャージの色、モスグリーンも . . . 本文を読む

できる/できない。やる/やらない。上司や先生、親などとの関係でみれば、次の5種類のパターンがあります。

1 言われたことを(も)できない2 言われたことはやる/できる 3 言われなくてもやるべきことをやる 4 何をすべきか自分で考えてやる 5 何をすべきか自分で考えて他の人にやらせる

「1」は論外としても、「2」あたりで満足している子ども(大人も?)が多いのかもしれません。社会人としては、「3 . . . 本文を読む

3年前に79歳で亡くなられた田中忠三郎さんの『物には心がある。─消えゆく生活道具と作り手の思いに魅せられた人生』(アミューズエデュテインメント)を読んで、改めて田中忠三郎という人のすごさを知りました。

ちょうど、忠三郎さんが青森市稽古館の館長を務められていた頃でしょうか、当時私が勤務していた青森県総合社会教育センター主催の「あすなろ尚学院」という高齢者向けの講座で、忠三郎さんに民俗学の講師をお願 . . . 本文を読む

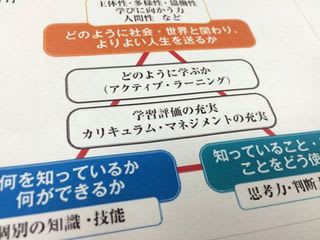

「学力」という言葉を聞くと、多くの人は、テストの点数や学校の成績のことだととらえます。でも、内田樹氏(神戸女学院大学名誉教授)は、「学力」とは、数値として示して他人と比較したり、順位をつけたりするものではなく、「学ぶことができる力」だと言っています。

つまり、「消化力」とか「睡眠力」、「自然治癒力」などと同じように、人と比べてどうのこうのとかいうものではなく、比べるなら「昨日の自分」と比較するべ . . . 本文を読む

平成24年に「消費者教育の推進に係る法律」が制定されて以来、文部科学省でも「消費者教育」に熱心に取り組むようになっています。このほど「消費者教育のヒント&事例集─いつでも どこでも だれでもできる!」という小冊子が発行されました。

“わたしたちは、生涯を通じて「消費者」である”という基本に立ち、学校や社会教育の場で「消費者教育」をどう進めていったらいいのか、分かりやすく説 . . . 本文を読む

公益財団法人人権教育啓発推進センター制作の「子ども向け人権教育・啓発冊子」3点セット。SNS上でのいじめ、部活動などのスポーツ活動におけるセクハラ・暴力といった問題、また、「性的マイノリティ」など、昨今の子どもたちの人権をめぐる課題に子どもたち自身がどう対応すればいいのか、漫画や写真を多用して、分かりやすい文章で説明してくれています。

特に、「スマホ・インターネットの使い方」については、連合PT . . . 本文を読む

八戸市教育委員会の平成27年度「青少年(中・高校生)の地域活動」事業の報告書(感想文集)が職場で回ってきました。中高生が地域の様々な活動にボランティアとして参加することを奨励する取組です。全部で32の行事・活動に、市内の中学校21校から延べ1,198名、高校生は14校から延べ524名が参加しています。この報告書には、そのうち、活動に「5回程度」参加した生徒の感想文が掲載されていました。

「た . . . 本文を読む

NHKスペシャル「新・映像の世紀」、昨夜の第6集「あなたのワンカットが世界を変える」で最終回でした。

1995~96年(…まだ「20世紀」だったんだ!)にかけて放映された「映像の世紀」は、世界史の授業で大変重宝したものです。世界史はビジュアルから!というわけで、ほぼ毎時間、何分かは何かしらの映像を見せるようにしていました。「世界ふしぎ発見!」はもちろん、「知ってるつもり!?」やNH . . . 本文を読む

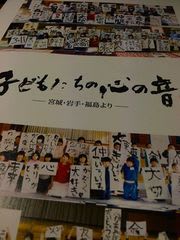

いつだったか前にも触れたことのある、書家の矢野きよ実さん。震災から5年経った今も、被災地で子どもたちと一緒に書を書いているんですね。“書で心を開く”被災地支援、無敵プロジェクト。

字のうまい下手ではなく、書は「心の音」だという矢野さん。子どもたちの書を見ていると、ほんとそうだよなあと思う。

親や家族、友達を亡くして、今も心が癒えていない子どもたちもたくさんいます . . . 本文を読む

青森県内でも、子育てや親育ちに対する「思い」を持った方が中心となって団体をつくり、フォロワーを巻き込みながら、予算的には決して潤沢ではなかったり、活動場所の確保に苦労しながらも、地域の家庭教育・子育て支援に一生懸命取り組んでいる方がたくさんいます。自分はもう子育ての「当事者」ではなくなっても、若い親の皆さんのためになるなら…という思いには、常々敬服です。

ところで、「保育園落ちた日 . . . 本文を読む