All Photos by Chishima,J.

(以下すべて ミコアイサ 2012年1月 北海道十勝川中流域)

本種は湖沼や河川といった淡水環境に主に生息するが、時に漁港や波の穏やかな海上で観察され、渡り時期には沖合に出現する可能性もあることから本カテゴリで扱う。道東では夏期の観察記録もあるが大部分は旅鳥、冬鳥として10月中旬以降渡来し、厳冬期は更に南下するものと思われ少なくなる。春の渡りでは秋よりはるかに多く、十勝川下流域やその周辺の湖沼では3月下旬から4月上旬にかけて一ヶ所で大群は形成しないものの、総数はかなりのものになる。多くのアイサ族と同様飛び立ちは助走を経るのが普通であるが、体が軽いためか危険を感じた時等には淡水ガモ類のようにまっすぐ飛び上がることもできる(「例外」の記事も参照)。

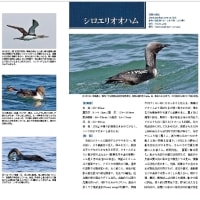

翼開長は56~69cmでカモ類としては小さい方。アイサ類とホオジロガモの中間的な外観を呈し、アイサ類にしては丸っこいがホオジロガモと比べると細長い。嘴はカワアイサやウミアイサの、ウ類に似た鉤型の細長いものでなく、よりカモ類に近い。画像はメスタイプ。

オスはバードウオッチャーから「パンダガモ」と称されるだけあって、白黒の独特の配色をしており、遠くからでもよく目立つ。嘴基部から目後方にかけて目の周囲が黒い以外、顔や体下面は白い。上面は背と翼の大部分が黒く、翼には中・小雨覆から内側次列風切に及ぶ、ヒドリガモのオスを連想させる広い白斑があり、大雨覆、外側次列風切の羽先も白いが、後者は近距離でないと分かりづらい。肩羽にも明瞭な白線が現れ、(そこだけに注目すると)翼上面と共にホオジロガモのような印象を与えることがある。本画像のように首を伸ばすとアイサ類に近いシルエットになる。

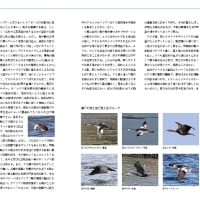

オス。翼下面の大部分は灰黒色で、中・小雨覆と腋羽は白く、前者の白色部を分断するように暗色部が食い込む。胸の上部には上面から達する2本の黒線が見える。主に春先に胸から腹が赤錆色の個体を見ることがあり、これは水中の鉄分が付着したものと思われる。

メス(タイプ)。背や胸の大部分が暗灰色なため、暗色な印象を受ける。顔は目先の黒、頭頂から後頚の赤褐色が下部の白色とコントラストを成す。そのパターンはクロガモのメスを彷彿とさせるが、境界線はより明瞭で色彩は異なる。翼上面は黒く、中・小雨覆から内側次列風切にかけてはオス同様の白斑があり、大雨覆、外側次列風切先端も同様に白い。通常この白色部はオスより狭く不明瞭なものだが、画像の個体では広く顕著で、肩羽もうっすらと白みがかる。老齢なメスか若いオスなのかもしれない。

メス(タイプ)。翼下面のパターンはオスにほぼ等しい。体は上面の暗灰色が胸まで達し、顔の上部も色があるためオスより暗色に感じる。次列風切や下大雨覆の羽先は白く、初列風切や下初列雨覆の内弁は淡色だが、近距離でしか分からないだろう。

本種メス(左)とホオジロガモのメス。丸っこくコンパクトな外観は一見似るが、ホオジロガモの大きい頭部がその太さを保って胸以降に達しているのに対し、本種は首が細長くアイサらしい。胸から腹にかけての膨らみもホオジロガモの方が大きい。両種はしばしば一緒に見られ、雑種の形成も知られている。

(2012年2月6日 千嶋 淳)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます