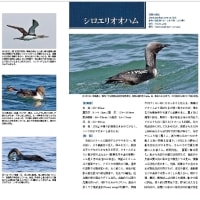

Photo by Chishima, J

(食卓を彩る十勝沖で漁獲されたケガニ)

(FM JAGAの番組 KACHITTO(月-木 7:00~9:00)のコーナー「十勝の自然」DJ高木公平さん 2015年12 月7日放送)

気付けば今年も師走。忘年会、新年会などで、鍋やしゃぶしゃぶと並んで欠かせない食材がカニですね。中でも甘みがあって優れた食味の身にくわえ、濃厚な旨味が凝縮されたカニみその多いケガニは最高に贅沢な逸品といえましょう。広尾から大津にかけての十勝沿岸ではちょうど、ケガニ漁が最盛期を迎えています。

十脚目(じっきゃくもく:エビ、カニ、ヤドカリの仲間)クリガニ科に属する、ずんぐりしたカニで、オスは最大で甲長15cmに達します。ベーリング海のアラスカ沿岸から千島列島、日本を経て朝鮮半島東岸に至る北西太平洋に広く分布し、国内では北海道周辺のオホーツク海と太平洋に多く生息します。水深150mより浅い、水温15℃以下の砂か砂泥の海底に分布し、動物プランクトン、他の十脚目などを食べる肉食性ですが、自身もオオカミウオやミズダコに捕食されることがあります。

カニというと海底のイメージが強いですが、メスの体で成熟後に放出された卵から孵化したばかりの幼生は数ヶ月間、表層でプランクトン同様の浮遊生活を送ります。5段階からなるゾエア、それに続くメガロパと呼ばれる浮遊幼生期の後に脱皮し、甲長約5mmの稚ガニとなって海底生活に入ります。甲長10cm以上となるには10年以上もかかります。

かつては肥料としてしか利用されていなかったケガニは、1920年代に入ると缶詰原料としての利用が始まり、煮ガニ、活ガニとして出回るようになったのは1965年頃からです。主にカニかごを用いて漁獲されますが、乱獲によって急速に資源が減少したため、海域ごとに漁船数や操業期間を定めるなど資源保護が図られています。

最後に蛇足ながら、身やみそを味わい尽くした甲羅に熱燗を注いでキュッとやるのは何とも言えない至福の境地です。お酒が苦手な方はアツアツのご飯でも同じ境地に入ることができますよ。

(2015年12月4日 千嶋 淳)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます