淡路島の北西にある北淡地区から

バスで斜めに島を横断し、島の中部東側にある志筑地区へ。

バスの車窓からステキな神社発見!

伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)ですって。

伊弉諾って、天照大御神の男親じゃなかたっけ?

ええー?

こんなところ(←失礼)にこんな神社が!

今回は時間ないので寄れませんが、淡路島再訪決定ですな、こりゃ(笑)

ということで、志筑地区に到着し、

この日二つ目の目的地、本日のお昼をいただくお鮨屋さんへ。

すし屋 亙(のぶ)さん

いつもお世話になっている鮨好きさんから

淡路に面白い鮨屋があると聞いたのはもうかれこれ2年ぐらい前でしょうか。

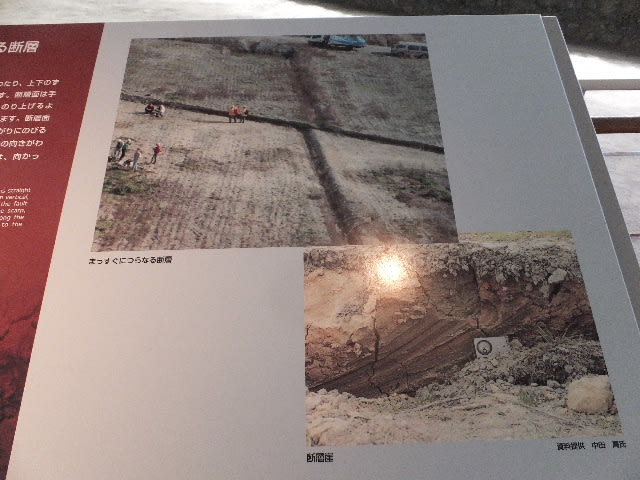

いつか北淡の断層を見に行くときにその鮨屋にも行こうと思っておりまして、

ついに実現と相成りました。

淡路近海の白身魚を中心に出してくださるお店です。

お昼は11時半からと13時からな2回転制。

11時31分頃伺うとすでに2組4名が着席されてました。

お昼は基本握りのみみたいですが、

夜と同じようにお刺身からお願いし、冷酒とともにスタートです。

(ちなみにこちらは写真禁です)

ヒラメ

マタイ(透けてます・・・)

イシダイ(歯ごたえがいい感じ)

スズキ

フグ(柵のまま軽く炙ってタタキにしておろし醤油で)

刺身のつまは無く、ネタごとに大葉にのせて出してくださいます。

フグ以外は塩と酢橘が振られて出てきます。

絶妙の塩加減・酢橘加減で、どのお魚もとてもおいしくいただきました。

ガリが出てきました。

よく見るガリよりも赤みが強いです。濃いピンクって感じ。

口に入れると砂糖の甘みを結構強く感じるのですが、

噛むごとに生姜の辛みが広がりドライな感じになります。

さて、握りです。

生アナゴ(骨切りをして皮から剥がして少し叩いて。美味しい。)

カワハギ(ネタとシャリの間に肝かませ、上におろしをのせて)

ハリイカ(一般にはコウイカと呼ばれているやつの地方名。旨かった!)

シマアジ(これも旨みが出てた。)

ブリ(シャリよりもネタが2倍以上の長さ)

マグロ中トロ

マグロ大トロ

アシアカエビ(明石に揚がる、見た目も味も車エビそっくりの海老。蒸したものを軽く炙って)

タイラギ(厚切りを表面炙って。しゃりと貝の厚さがほぼ同じ)

アワビ肝のせ(柔らかく、旨みも強くて美味いがネタの温度が冷たい)

タコ(茹でたものを軽く炙って。やや硬い。)

アナゴ(長いまま焼いたのがネタケースにおいてありそれを炙ってくるりとむすんで握る。

ツメで。食感が固いというか歯ごたえがあるというか、はじめてのタイプの穴子。)

アナゴ(煮たものを蒸して温めさらに軽く炙ってくるりとむすんで握る。

塩で。色白で甘く柔らかい。

ふわふわですごくおいしいけどネタが温かいのでシャリがすごく冷たく感じる)

以上でございました。

白身魚のオンパレード、たいへん満足しました。

握りはハリイカ、シマアジ、アワビがとてもおいしかった。

お魚の地元名なんかも知ることができたし、

大変楽しく勉強になるひとときでした。

気になったのは、温度と食感。

こちらでは保温櫃とかシャリウォーマーみたいなのは使っておらず、

しゃりの温度がひと肌以下です。

はじめはネタもまあまあ冷たいほうなんでであんまり気にならなかったんですが、

後半になって炙って出すものが多くなりましたので温度差が出ます。

今回はタイラギ、タコ、アナゴ2種でシャリのほうが冷たく感じました。

(アワビはネタのほうがさらに冷たかった・笑)

これまでシャリがひと肌なのにネタが冷たいというのは何度もありましたが、

シャリが冷たいのははじめてでした・・・。

シャリが冷たいせいか炙ったネタの焦げの部分の食感が妙にジャリっと固く感じられたし・・・。

でもねー不思議なことに、

冷たいんだけど固くなってないんですよ、シャリが。

ちゃんと口の中でほぐれてネタと一緒に無くなります。

不思議ですー。

これはわざとにそうしているのかしら・・・。

と思って、後日こちらのお店を紹介してくださった方に聞いたら、

やはり、淡路の寿司はこういうものらしいです。

(初対面で大将に直接聞くのはさすがにできなかった )

)

白身魚がおいしかったし、

この冷たいシャリの謎について解明したいので、

また季節を変えて伺いたいと思います。

ごちそうさまでした

さて、またまたバスに乗って、

今度は淡路島の東の海沿いを北上し岩屋地区まで。

そこから本州の明石まで、ジェノバラインというフェリーで戻ります。

途中には観音様が・・・。

なんか寂しそうなかんじですね・・・。

さて、岩屋のフェリーターミナルに到着です。

今度は海からあの美しい橋を堪能します♪

しかもあの下を通るんですよー

ばいばーい、淡路島。また来ます。

わーい!大迫力!

名残惜しいですな・・・。

橋と海にウットリしている間に、たった13分で明石ターミナル到着。

フェリーターミナルと電車の駅がまあまあ離れていて、

やや駆け足で、

明石到着!

京都方面への快速に間に合いました!

ありがとう、兵庫。

また来まーす!

ということで、1時間爆睡で16時過ぎに京都着。

18時からまたお鮨です(爆)

つづく。

バスで斜めに島を横断し、島の中部東側にある志筑地区へ。

バスの車窓からステキな神社発見!

伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)ですって。

伊弉諾って、天照大御神の男親じゃなかたっけ?

ええー?

こんなところ(←失礼)にこんな神社が!

今回は時間ないので寄れませんが、淡路島再訪決定ですな、こりゃ(笑)

ということで、志筑地区に到着し、

この日二つ目の目的地、本日のお昼をいただくお鮨屋さんへ。

すし屋 亙(のぶ)さん

いつもお世話になっている鮨好きさんから

淡路に面白い鮨屋があると聞いたのはもうかれこれ2年ぐらい前でしょうか。

いつか北淡の断層を見に行くときにその鮨屋にも行こうと思っておりまして、

ついに実現と相成りました。

淡路近海の白身魚を中心に出してくださるお店です。

お昼は11時半からと13時からな2回転制。

11時31分頃伺うとすでに2組4名が着席されてました。

お昼は基本握りのみみたいですが、

夜と同じようにお刺身からお願いし、冷酒とともにスタートです。

(ちなみにこちらは写真禁です)

ヒラメ

マタイ(透けてます・・・)

イシダイ(歯ごたえがいい感じ)

スズキ

フグ(柵のまま軽く炙ってタタキにしておろし醤油で)

刺身のつまは無く、ネタごとに大葉にのせて出してくださいます。

フグ以外は塩と酢橘が振られて出てきます。

絶妙の塩加減・酢橘加減で、どのお魚もとてもおいしくいただきました。

ガリが出てきました。

よく見るガリよりも赤みが強いです。濃いピンクって感じ。

口に入れると砂糖の甘みを結構強く感じるのですが、

噛むごとに生姜の辛みが広がりドライな感じになります。

さて、握りです。

生アナゴ(骨切りをして皮から剥がして少し叩いて。美味しい。)

カワハギ(ネタとシャリの間に肝かませ、上におろしをのせて)

ハリイカ(一般にはコウイカと呼ばれているやつの地方名。旨かった!)

シマアジ(これも旨みが出てた。)

ブリ(シャリよりもネタが2倍以上の長さ)

マグロ中トロ

マグロ大トロ

アシアカエビ(明石に揚がる、見た目も味も車エビそっくりの海老。蒸したものを軽く炙って)

タイラギ(厚切りを表面炙って。しゃりと貝の厚さがほぼ同じ)

アワビ肝のせ(柔らかく、旨みも強くて美味いがネタの温度が冷たい)

タコ(茹でたものを軽く炙って。やや硬い。)

アナゴ(長いまま焼いたのがネタケースにおいてありそれを炙ってくるりとむすんで握る。

ツメで。食感が固いというか歯ごたえがあるというか、はじめてのタイプの穴子。)

アナゴ(煮たものを蒸して温めさらに軽く炙ってくるりとむすんで握る。

塩で。色白で甘く柔らかい。

ふわふわですごくおいしいけどネタが温かいのでシャリがすごく冷たく感じる)

以上でございました。

白身魚のオンパレード、たいへん満足しました。

握りはハリイカ、シマアジ、アワビがとてもおいしかった。

お魚の地元名なんかも知ることができたし、

大変楽しく勉強になるひとときでした。

気になったのは、温度と食感。

こちらでは保温櫃とかシャリウォーマーみたいなのは使っておらず、

しゃりの温度がひと肌以下です。

はじめはネタもまあまあ冷たいほうなんでであんまり気にならなかったんですが、

後半になって炙って出すものが多くなりましたので温度差が出ます。

今回はタイラギ、タコ、アナゴ2種でシャリのほうが冷たく感じました。

(アワビはネタのほうがさらに冷たかった・笑)

これまでシャリがひと肌なのにネタが冷たいというのは何度もありましたが、

シャリが冷たいのははじめてでした・・・。

シャリが冷たいせいか炙ったネタの焦げの部分の食感が妙にジャリっと固く感じられたし・・・。

でもねー不思議なことに、

冷たいんだけど固くなってないんですよ、シャリが。

ちゃんと口の中でほぐれてネタと一緒に無くなります。

不思議ですー。

これはわざとにそうしているのかしら・・・。

と思って、後日こちらのお店を紹介してくださった方に聞いたら、

やはり、淡路の寿司はこういうものらしいです。

(初対面で大将に直接聞くのはさすがにできなかった

)

)白身魚がおいしかったし、

この冷たいシャリの謎について解明したいので、

また季節を変えて伺いたいと思います。

ごちそうさまでした

さて、またまたバスに乗って、

今度は淡路島の東の海沿いを北上し岩屋地区まで。

そこから本州の明石まで、ジェノバラインというフェリーで戻ります。

途中には観音様が・・・。

なんか寂しそうなかんじですね・・・。

さて、岩屋のフェリーターミナルに到着です。

今度は海からあの美しい橋を堪能します♪

しかもあの下を通るんですよー

ばいばーい、淡路島。また来ます。

わーい!大迫力!

名残惜しいですな・・・。

橋と海にウットリしている間に、たった13分で明石ターミナル到着。

フェリーターミナルと電車の駅がまあまあ離れていて、

やや駆け足で、

明石到着!

京都方面への快速に間に合いました!

ありがとう、兵庫。

また来まーす!

ということで、1時間爆睡で16時過ぎに京都着。

18時からまたお鮨です(爆)

つづく。