ここで、金光教について触れておこう。

金光教は、黒住教、天理教と並び、幕末三大新興宗教の一つである。岡山県浅口市が発祥の地で、本部もそこにある。開祖は同地出身の赤沢文治(1814~1883)という農民で、神懸りになったのち、生神金光大神(いきがみこんこうだいじん)と称し、神様の言葉を人々に伝えるようになった。彼が信仰する神様は、天地金乃神(てんちかねのかみ)といい、天地のすべてのものを生かし育む存在である。

金光教の根本思想は、「氏子あっての神、神あっての氏子、あいよかけよで立ち行く」というスローガンに集約されるようだ。「あいよかけよ」とは、岡山弁で、お互いに力をあわせて助け合うという意味だという。人は神がいなければこの世に存在できず、神も人がいなければこの世を創った目的を達成できない、だから神と人はお互いに語り合い、助け合うことが重要である。

しかし、普通の人は神の言葉を聞くことも、神と語り合うこともできない。そこで、「取次」という役割が必要になる。「取次」とは、神前で人が悩み事や願い事を語り、教師が神の言葉を伝えることをいう。「取次」を通じて神の言葉を聞いた人は、それを実践することにより神の「おかげ」(恩恵)を受け、悩みは解消し、願いはかなって、人生うまく立ち行く、その結果、だれもが幸福になり理想の世の中が実現する。

金光教は、一種の現世ご利益の宗教であると言えようが、その現実肯定的な救済思想もあってか明治期には主に西日本の庶民階級を中心に信者を増やしていった。やがて教団の強化によって、大正から昭和にかけて全国に広まり、とくに大阪、京都、東京などの都市部では、商人や花街の芸娼妓、そして歌舞伎役者の多くが信者に加わった。

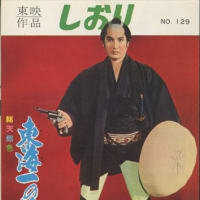

金光教の熱心な信者だったといわれる芸能人では、古いところでは映画監督の牧野省三(1878~1929)、歌舞伎役者では初代中村鴈治郎(1860~1935)が有名である。

牧野省三は、明治42年金光教の岡山本部へ行き、その神託によって「目玉の松ちゃん」こと尾上松之助を見出し、時代劇の大スターにしたというエピソードを残している。息子の映画監督マキノ雅弘の本名「正唯」も金光教が名付け親だったという。

また、初代中村鴈治郎は、明治大正期の上方歌舞伎の大看板であるが、金光教への信仰が篤く、一門全員に金光教を信仰させたというほどの信者だった。その信仰は、息子の二代目鴈治郎(1902~1983)、孫の現・坂田藤十郎(1931~ 元・中村扇雀、三代目鴈治郎)に伝わっている。

東京の歌舞伎役者では、同じく明治大正期の大看板五代目中村歌右衛門(1866~1940)も信者だった。ということは、歌舞伎界の東西の両巨頭が金光教を信じていたことになる。五代目歌右衛門の血筋では、次男の六代目中村歌右衛門(1917~2001)と、早世した長男五代目福助の遺児で孫の七代目中村芝翫(1928~2011)も信者だった。

初代吉右衛門も自伝の中で、自分は法華宗(日蓮宗)の信者であるが、一時期(関東大震災前頃から)金光教を大層信心し、岡山の本部へも何かにつけてお参りしていたと書いている。

錦之助も子供の頃、母に連れられて岡山の金光教本部へ何度かお参りしている。

金光教は他の宗教にも寛大で、同時にどんな神様仏様を拝んでもかまわないそうだが、錦之助は金光教だけでなく、生涯を通してずっと信心深かった。昭和30年代、錦之助が京都東山の家に住んでいた頃は、金光様と狸谷の不動様をまつって、朝晩拝んでいたという。狸谷の不動様とは、京都の一乗寺下り松の上にある狸谷山不動院のことで、本尊は不動明王である。

金光教の思想が、錦之助の生き方や考え方に、母を通じて、また教会での説教や書物を通じて、どれほど影響を与えていったかについてはここでは問わない。が、若い頃は開けっぴろげに金光教のことを語っていたのに、後年になると錦之助が一切そのこととに触れなくなるのが逆に不思議に思えてくる。信心の深さを自分一人のものとして大切に思い始め、人に公言しなくなったのかもしれない。錦之助晩年の自伝「わが人生(みち)悔いなくおごりなく」(平成7年10月発行 東京新聞出版局)には、金光教のことは一言も出て来ない。

金光教は、黒住教、天理教と並び、幕末三大新興宗教の一つである。岡山県浅口市が発祥の地で、本部もそこにある。開祖は同地出身の赤沢文治(1814~1883)という農民で、神懸りになったのち、生神金光大神(いきがみこんこうだいじん)と称し、神様の言葉を人々に伝えるようになった。彼が信仰する神様は、天地金乃神(てんちかねのかみ)といい、天地のすべてのものを生かし育む存在である。

金光教の根本思想は、「氏子あっての神、神あっての氏子、あいよかけよで立ち行く」というスローガンに集約されるようだ。「あいよかけよ」とは、岡山弁で、お互いに力をあわせて助け合うという意味だという。人は神がいなければこの世に存在できず、神も人がいなければこの世を創った目的を達成できない、だから神と人はお互いに語り合い、助け合うことが重要である。

しかし、普通の人は神の言葉を聞くことも、神と語り合うこともできない。そこで、「取次」という役割が必要になる。「取次」とは、神前で人が悩み事や願い事を語り、教師が神の言葉を伝えることをいう。「取次」を通じて神の言葉を聞いた人は、それを実践することにより神の「おかげ」(恩恵)を受け、悩みは解消し、願いはかなって、人生うまく立ち行く、その結果、だれもが幸福になり理想の世の中が実現する。

金光教は、一種の現世ご利益の宗教であると言えようが、その現実肯定的な救済思想もあってか明治期には主に西日本の庶民階級を中心に信者を増やしていった。やがて教団の強化によって、大正から昭和にかけて全国に広まり、とくに大阪、京都、東京などの都市部では、商人や花街の芸娼妓、そして歌舞伎役者の多くが信者に加わった。

金光教の熱心な信者だったといわれる芸能人では、古いところでは映画監督の牧野省三(1878~1929)、歌舞伎役者では初代中村鴈治郎(1860~1935)が有名である。

牧野省三は、明治42年金光教の岡山本部へ行き、その神託によって「目玉の松ちゃん」こと尾上松之助を見出し、時代劇の大スターにしたというエピソードを残している。息子の映画監督マキノ雅弘の本名「正唯」も金光教が名付け親だったという。

また、初代中村鴈治郎は、明治大正期の上方歌舞伎の大看板であるが、金光教への信仰が篤く、一門全員に金光教を信仰させたというほどの信者だった。その信仰は、息子の二代目鴈治郎(1902~1983)、孫の現・坂田藤十郎(1931~ 元・中村扇雀、三代目鴈治郎)に伝わっている。

東京の歌舞伎役者では、同じく明治大正期の大看板五代目中村歌右衛門(1866~1940)も信者だった。ということは、歌舞伎界の東西の両巨頭が金光教を信じていたことになる。五代目歌右衛門の血筋では、次男の六代目中村歌右衛門(1917~2001)と、早世した長男五代目福助の遺児で孫の七代目中村芝翫(1928~2011)も信者だった。

初代吉右衛門も自伝の中で、自分は法華宗(日蓮宗)の信者であるが、一時期(関東大震災前頃から)金光教を大層信心し、岡山の本部へも何かにつけてお参りしていたと書いている。

錦之助も子供の頃、母に連れられて岡山の金光教本部へ何度かお参りしている。

金光教は他の宗教にも寛大で、同時にどんな神様仏様を拝んでもかまわないそうだが、錦之助は金光教だけでなく、生涯を通してずっと信心深かった。昭和30年代、錦之助が京都東山の家に住んでいた頃は、金光様と狸谷の不動様をまつって、朝晩拝んでいたという。狸谷の不動様とは、京都の一乗寺下り松の上にある狸谷山不動院のことで、本尊は不動明王である。

金光教の思想が、錦之助の生き方や考え方に、母を通じて、また教会での説教や書物を通じて、どれほど影響を与えていったかについてはここでは問わない。が、若い頃は開けっぴろげに金光教のことを語っていたのに、後年になると錦之助が一切そのこととに触れなくなるのが逆に不思議に思えてくる。信心の深さを自分一人のものとして大切に思い始め、人に公言しなくなったのかもしれない。錦之助晩年の自伝「わが人生(みち)悔いなくおごりなく」(平成7年10月発行 東京新聞出版局)には、金光教のことは一言も出て来ない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます