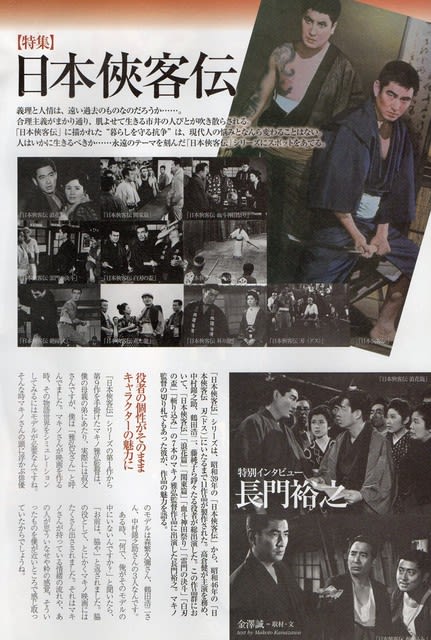

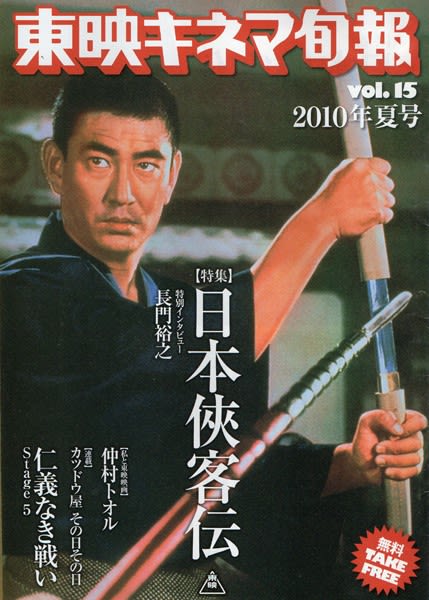

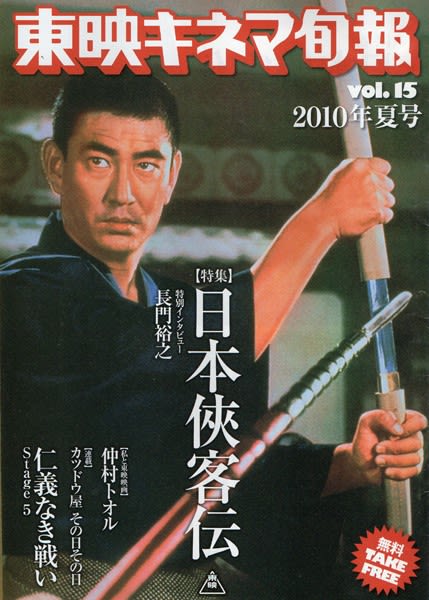

部屋の片づけをしていたら、段ボール箱の中から、映画館のチラシやパンフがごっそり出てきた。その中に、以前無料で配布していた「東映キネマ旬報」が数種類あって、高倉健が表紙の2010年夏号が目に留まった。特集「日本侠客伝」とあって、長門裕之のインタビューが載っている。

あれっ、読んだ記憶がない。そういえば長門裕之は叔父のマキノ雅弘監督の「日本侠客伝」シリーズにはいつも出演していたなあと思い当たる。

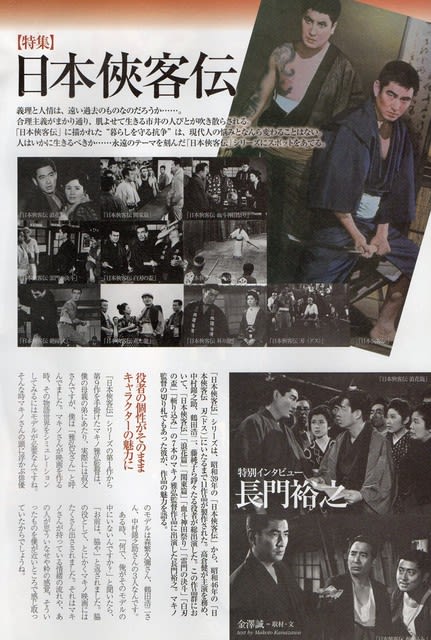

片付けの手を休めて、早速読んでみると、面白いことが書いてある。撮影現場でのマキノ監督の演出法をいろいろ語っているのだが、特に中村錦之助、高倉健という二人の俳優が、マキノ演出にどう対応していたかについて、そばで観察していた長門が率直に感想を述べているのだ。

長門は錦兄ィ(錦之助)に敬服していたらしく、こんなことを書いている。

「(マキノ監督と)錦兄ィとのやり取りは面白かったですね。錦兄ィは自分が持っている芝居の資質みたいなものを、いくらマキノさんに演出されても完全には同化させない。妥協しないで自分の芝居を出しながら、ちょっとだけマキノ節をからめて見せる。その技術が凄くて、器用な人なんです。」

長門裕之が錦之助と共演したのは、映画では『日本侠客伝』第一作だけであるが、ズタズタに斬られた長門が錦之助の腕の中で死ぬ名場面があった。あの時の二人は息があっていたなあ。

「高倉健さんは、どちらかと言えば不器用な方ですから、マキノさんに言われた通りにやる。ただ『このセリフは違いますね』と、譲らない部分は決して譲らない人です。」

さらに長門は、「鶴田浩二さんもマキノさんに対しては従順でしたね。そういう高倉さんや鶴田さんの、いい意味で一貫した個性を、マキノさんは上手いこと使って、いい部分を引き出した。それが演じたキャラクターの魅力にもなっていったと思うんです」と語っている。つまり、健さんも鶴田もマキノ監督がその個性を引き出し、任侠映画の主役に定着させたというのが長門の見方のようだ。

ただし、「健さんはマキノさんが作る任侠の世界に最後まで馴染んでいなかった気もしますね」と言い、「要求されるものに応えようとやっていたけれども、どこかに抵抗感があった。だからその後は東映を離れて、まったく違ったタイプの役柄に挑戦したんでしょう」と語る。

確かに、高倉健は、侠客やヤクザを演じ続けることに嫌気がさしていたんだろうなあと思う。「日本侠客伝」で最初の数作は、主役の健さんは堅気の役だったのだが、いつの間にか侠客(男気のあるヤクザ)にされてしまった。

ところで、『日本侠客伝』第1作でヤクザの役をやったのは錦之助で、これが素晴らしかった。周知のように、『日本侠客伝』は当初錦之助の主演作であった。それが、運悪く田坂具隆監督の『鮫』の撮影が長引いて、『日本侠客伝』のスケジュールが立たなくなってしまった。そのため、主役を高倉健に譲り、錦之助は特別出演の形で、脇役に回ったのだった。その辺の事情は別の機会に書きたいと思う。

あれっ、読んだ記憶がない。そういえば長門裕之は叔父のマキノ雅弘監督の「日本侠客伝」シリーズにはいつも出演していたなあと思い当たる。

片付けの手を休めて、早速読んでみると、面白いことが書いてある。撮影現場でのマキノ監督の演出法をいろいろ語っているのだが、特に中村錦之助、高倉健という二人の俳優が、マキノ演出にどう対応していたかについて、そばで観察していた長門が率直に感想を述べているのだ。

長門は錦兄ィ(錦之助)に敬服していたらしく、こんなことを書いている。

「(マキノ監督と)錦兄ィとのやり取りは面白かったですね。錦兄ィは自分が持っている芝居の資質みたいなものを、いくらマキノさんに演出されても完全には同化させない。妥協しないで自分の芝居を出しながら、ちょっとだけマキノ節をからめて見せる。その技術が凄くて、器用な人なんです。」

長門裕之が錦之助と共演したのは、映画では『日本侠客伝』第一作だけであるが、ズタズタに斬られた長門が錦之助の腕の中で死ぬ名場面があった。あの時の二人は息があっていたなあ。

「高倉健さんは、どちらかと言えば不器用な方ですから、マキノさんに言われた通りにやる。ただ『このセリフは違いますね』と、譲らない部分は決して譲らない人です。」

さらに長門は、「鶴田浩二さんもマキノさんに対しては従順でしたね。そういう高倉さんや鶴田さんの、いい意味で一貫した個性を、マキノさんは上手いこと使って、いい部分を引き出した。それが演じたキャラクターの魅力にもなっていったと思うんです」と語っている。つまり、健さんも鶴田もマキノ監督がその個性を引き出し、任侠映画の主役に定着させたというのが長門の見方のようだ。

ただし、「健さんはマキノさんが作る任侠の世界に最後まで馴染んでいなかった気もしますね」と言い、「要求されるものに応えようとやっていたけれども、どこかに抵抗感があった。だからその後は東映を離れて、まったく違ったタイプの役柄に挑戦したんでしょう」と語る。

確かに、高倉健は、侠客やヤクザを演じ続けることに嫌気がさしていたんだろうなあと思う。「日本侠客伝」で最初の数作は、主役の健さんは堅気の役だったのだが、いつの間にか侠客(男気のあるヤクザ)にされてしまった。

ところで、『日本侠客伝』第1作でヤクザの役をやったのは錦之助で、これが素晴らしかった。周知のように、『日本侠客伝』は当初錦之助の主演作であった。それが、運悪く田坂具隆監督の『鮫』の撮影が長引いて、『日本侠客伝』のスケジュールが立たなくなってしまった。そのため、主役を高倉健に譲り、錦之助は特別出演の形で、脇役に回ったのだった。その辺の事情は別の機会に書きたいと思う。