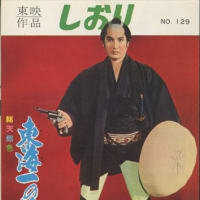

第二に(前回の「第一」が長すぎた!)、『濡れ髪二刀流』で加藤泰監督と錦之助が初めて出会ったことが重要な意味を持つ。錦之助が出演した加藤泰の監督作品は全部で六本あり、異色作、名作揃いであるが、これがその記念すべき一本目だった。加藤泰は、当時不遇で、なかなか思うように映画が撮れない状態が続いていたが、この作品で錦之助と初めてタッグを組み、並々ならぬ意欲を燃やしてこの映画を作り上げた。『濡れ髪二刀流』は、彼が宝プロから東映に移籍し、メガフォンを取った東映作品第二作目であるが、もしもこの時、錦之助の主演映画を撮らなかったとすれば、監督としての出世もずっと遅れていたかもしれない。当時この映画で、加藤泰という監督の手腕が映画評論家や一般の観客からどれほど認められたかは知らないが(恐らくほとんど認められなかったのだと思う)、今見直してみると、彼の映画作りの特色が随所に発揮されているのが分かる。たとえば、得意の長回しも何箇所かあり、また長屋風景など奥行きのある構図も使っていた。内容的にも、源氏九郎にからむ女性の描き方や市井のありふれた人々の扱い方に加藤泰独特の思い入れが込められていたと思う。加藤泰はこの作品によって東映幹部の評価を得て、売れっ子スターの錦之助や橋蔵主演の映画を撮るようになる。『源氏九郎颯爽記』第二作「白狐二刀流」も加藤泰が監督し、これがまた興行的にヒットしたため、さらに錦之助主演で人間群像をリアルに描いた初期の名作『風と女と旅鴉』(1958年4月)を作ることになったと言えるだろう。

第三に、東映の初代三人娘の二人、田代百合子(織江)と千原しのぶ(放れ駒のお竜)が錦之助の相手役として熱演していること。そして、この映画が結果的に、東映の娘役・お姫様役の世代交替を決定付ける作品になってしまった。三人娘のもう一人、高千穂ひづるは前年の1956年の末をもって東映を辞め、独立プロの映画に出演した後、1957年夏に松竹に移籍する。田代百合子もこの映画が最後で東映を辞め、松竹と大映の映画に出演するのだが、影の薄い存在となって忘れられていく。千原しのぶは、この映画の前後に演技開眼したようで、一人東映に残り役柄を拡げて頑張るのだが、主役の男性スターの相手役を二代目三人娘(丘、大川、桜町)に取って代わられ、脇役に転じていく。

第四に、大映から羅門光三郎を招いて、錦之助の敵役に据えたこと、また、松竹から桂小金治を招いて、脇役に付けたことも意外性があり、話題を呼んだが、これは今この映画を観る限り、特筆すべきことではない。

最後になってしまったが、『濡れ髪二刀流』で東映がタシンスキー方式のワイド画面(スーパースコープ)を白黒映画で初めて試み、映像的に失敗したことはどうしても述べなければならない。

この映画をご覧になった人はお気づきのことと思うが、画面の真ん中のあたりがうすぼんやりしてボケている。ビデオで観ると、上下に黒い縁を取っているため画面が狭く、しかも全体が暗くて真ん中がボケているので、かなり見にくい。ビデオ化するときに使った原版が劣化していたのかと思うかもしれないが、そうではなく、もともとこの映画自体が東映スコープの欠陥作品だった。ご承知のように、本邦初のシネマスコープ映画は、東映の『鳳城の花嫁』(松田定次監督、大友柳太朗主演、1957年4月2日封切)であるが、これはカラー作品で、『濡れ髪二刀流』の二週間前に公開され、喝采を浴びていた。『鳳城の花嫁』は、タシンスキー式ではなく、フランスで開発されたシネパノラミークという方式(フランスコープ)を使って制作した。こちらの方は映像的に問題なかった。

『濡れ髪二刀流』は、スーパースコープ社が派遣した技術者の指導がいい加減だったようで、撮影時に照明の仕方を失敗してしまい、画面の中央がハレーションを起して、ぼやけてしまったのだという。試写の段階で、撮影技師の松井鴻が東映のお偉方達から叱責されたらしいが、どうやら撮影技師だけの責任ではなかったようである。東映は、映像的な欠陥を承知の上で、『濡れ髪二刀流』の一斉公開に踏み切ったため、多くの人の非難を浴びることになった。多くの人というのは、主に東映以外の映画関係者やアンチ東映の映画ファンだと思うが、他社に先駆けて「東映スコープ」と名づけたワイド画面を打ち出した東映が早々と失策を演じ、それを鬼の首でも取ったように非難したのだろう。

私は今年京橋のフィルムセンターで、この映画を二度スクリーンで観たが、やはり画面の真ん中がボケているのが時々気になった。しかし、ビデオで観るのとは雲泥の差で、画面の大きさに迫力を感じ、満足した。ただ、なぜこのようにボケてしまったのか、ずっと頭の隅に引っかかっていた。そこで、シネマスコープの実用化に関し、いろいろ調べてみたので、そのことは次回に書いてみたい。(つづく)

第三に、東映の初代三人娘の二人、田代百合子(織江)と千原しのぶ(放れ駒のお竜)が錦之助の相手役として熱演していること。そして、この映画が結果的に、東映の娘役・お姫様役の世代交替を決定付ける作品になってしまった。三人娘のもう一人、高千穂ひづるは前年の1956年の末をもって東映を辞め、独立プロの映画に出演した後、1957年夏に松竹に移籍する。田代百合子もこの映画が最後で東映を辞め、松竹と大映の映画に出演するのだが、影の薄い存在となって忘れられていく。千原しのぶは、この映画の前後に演技開眼したようで、一人東映に残り役柄を拡げて頑張るのだが、主役の男性スターの相手役を二代目三人娘(丘、大川、桜町)に取って代わられ、脇役に転じていく。

第四に、大映から羅門光三郎を招いて、錦之助の敵役に据えたこと、また、松竹から桂小金治を招いて、脇役に付けたことも意外性があり、話題を呼んだが、これは今この映画を観る限り、特筆すべきことではない。

最後になってしまったが、『濡れ髪二刀流』で東映がタシンスキー方式のワイド画面(スーパースコープ)を白黒映画で初めて試み、映像的に失敗したことはどうしても述べなければならない。

この映画をご覧になった人はお気づきのことと思うが、画面の真ん中のあたりがうすぼんやりしてボケている。ビデオで観ると、上下に黒い縁を取っているため画面が狭く、しかも全体が暗くて真ん中がボケているので、かなり見にくい。ビデオ化するときに使った原版が劣化していたのかと思うかもしれないが、そうではなく、もともとこの映画自体が東映スコープの欠陥作品だった。ご承知のように、本邦初のシネマスコープ映画は、東映の『鳳城の花嫁』(松田定次監督、大友柳太朗主演、1957年4月2日封切)であるが、これはカラー作品で、『濡れ髪二刀流』の二週間前に公開され、喝采を浴びていた。『鳳城の花嫁』は、タシンスキー式ではなく、フランスで開発されたシネパノラミークという方式(フランスコープ)を使って制作した。こちらの方は映像的に問題なかった。

『濡れ髪二刀流』は、スーパースコープ社が派遣した技術者の指導がいい加減だったようで、撮影時に照明の仕方を失敗してしまい、画面の中央がハレーションを起して、ぼやけてしまったのだという。試写の段階で、撮影技師の松井鴻が東映のお偉方達から叱責されたらしいが、どうやら撮影技師だけの責任ではなかったようである。東映は、映像的な欠陥を承知の上で、『濡れ髪二刀流』の一斉公開に踏み切ったため、多くの人の非難を浴びることになった。多くの人というのは、主に東映以外の映画関係者やアンチ東映の映画ファンだと思うが、他社に先駆けて「東映スコープ」と名づけたワイド画面を打ち出した東映が早々と失策を演じ、それを鬼の首でも取ったように非難したのだろう。

私は今年京橋のフィルムセンターで、この映画を二度スクリーンで観たが、やはり画面の真ん中がボケているのが時々気になった。しかし、ビデオで観るのとは雲泥の差で、画面の大きさに迫力を感じ、満足した。ただ、なぜこのようにボケてしまったのか、ずっと頭の隅に引っかかっていた。そこで、シネマスコープの実用化に関し、いろいろ調べてみたので、そのことは次回に書いてみたい。(つづく)