古道を歩いた当日は、紀南地方に暴風雨警報が出ていましたが、スタート地点から水呑王子手前までは雨も風もなく比較的順調でした。

水呑王子を後にした頃から予報通り雨が降り始めましたが、“風だけは何とか吹かないでくれ”と祈りながら歩行を続けました。

・杉林の中の古道です。

水呑王子から30分ほど歩くと眺望が開けてきます。

ここからの眺めは素晴らしい筈ですが、残念ながら、遠く紀伊山地の山々は厚い雲にかくれてその姿を見せてくれませんでした。

・古道からの眺望です。

「菊水井戸」

伏拝王子の手前の古道沿いに「菊水井戸」があります。

昔ながらのつるべ井戸で、「くみ上げた水を戻すのは止めてください」と書いてありました。

・滑車を利用した懐かしい吊るべ井戸です。

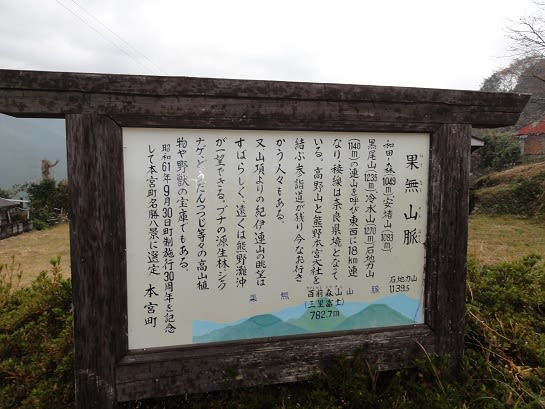

「果無(はてなし)山脈」

説明では、和田の森(1049m)、安堵山(1083m)、黒尾山(1235m)、冷水山(1270m)、石地力山(1140m)の連山を果無山脈と呼び、東西に18㎞連なる稜線は奈良県境となっています。

高野山と熊野本宮大社を結ぶ参詣道が残り、今も行きかう人々もあるそうです。

また山頂よりの紀伊連山の眺望は素晴らしく、遠くは熊野灘沖が一望できます。

ブナの原生林シャクナゲ、どうだんつつじ等々の高山植物や野獣の宝庫でもあるそうです。

中央の富士の形をしている山は、782.7mの百前森山(ひゃくぜんもりさん)、通称三里富士です。

晴れていれば、上の画像の絵のように、その奥に果無山脈が連なって見える筈ですが、雨天のため雲に隠れて全く見ることができませんでした。

・画像の上部のブルーのところは傘が写ったようです。

「伏拝(ふしおがみ)王子跡」

京都を出発した熊野参詣の人々は、およそ260㎞、歩行12日前後でこの辺りに辿りついたようです。

そして、熊野三山巡拝の最初の目的地である本宮が、遥か彼方の熊野川の中州に鎮座する光景を目の当たりにして、感動のあまり「伏して拝んだ」と言われ、それが地名の由来となっています。

また、この王子には、熊野本宮を目前にして、にわかに月の障(さわ)りとなり、参拝を断念しようとした女流歌人・和泉式部を、熊野権現が快く受け入れたと言う伝説があります。

・伏拝王子跡の石碑です。

「和泉式部供養塔」

和泉式部が熊野詣で伏拝に差し掛かったとき、にわかに月の障りとなったため、参拝が出来ないと思い歌を読みました。

「晴れやらぬ 身のうき雲の たなびきて 月のさはりと なるぞかなしき」

その夜、熊野権現が夢に現れ、

「もとよりも 塵にまじはる 神なれば 月の障りも なにかくるしき」

とお告げがあり、式部は参拝することができたと伝えられています。

この言い伝えは、一遍上人の聖たちが、熊野権現は「信・不信を問わず、貴賎を問わず、女人の不浄を嫌わず、全てを受け入れる奥の深い大らかな神である」ということを和泉式部を題材に物語としたものと言われています。

・平安時代の女流歌人、和泉式部の供養塔です。

熊野古道で最初に本宮大社が目に入る地点です。

・中央の下部から三分の一くらいの谷に白く見える辺りが熊野本宮大社です。ここからまだ1時間余り要します。