今日はくだらないタジャレ「クイズ」で肩の凝りをほぐしていただきたいと思います。

次の5問の「クイズ」をお考え下さい。

①二階建ての家で一番怖い場所は何処でしょうか?

②「よく噛んで食べなさい」と叱られる生き物は何でしょうか?

③酢を手にもって行うスポーツはどんなスポーツでしょうか?

④火の隣りにいる鳥は何という鳥でしょうか?

⑤パンをずっと見つめている花の名前は分かりますか?

いつもコメントをくださるiina様はマッチ棒クイズを出されていますが、私はそのような難しい問題は思いつきません。

なので、くだらないダジャレをクイズにしました。

正解は下に書いています。

正解

① 階段(怪談)

② 亀(噛め)

③ テニス(手に酢)

④ ひよこ(火、横)

⑤ パンジー(パン、ジ~ッ)

宇宙の歴史は138億年だそうです。

そして、地球が誕生してからは46億年で、更に人類が誕生したのはほんの20万年前です。

この46億年の地球の歴史を1月1日からの1年間に置き換えて考えると、12月31日 午前10時40分に人類のルーツとなる猿人が誕生(700万年前)し、人類の誕生は午後11時37分になるそうです。

この考えに立つと、人類の歴史は大みそかから始まり、一人の人間の一生に至っては1秒にもなりません。

「西洋のジョーク」

西洋には神様と男が会話する以下のジョークがあるそうです。

男:神様にとって100万年はどの位の長さですか?

神:1秒じゃ。

男:では、100万ドルはどのくらいですか?

神:1セントじゃ。

男:神様、私に1セントを恵んでください。

神:1秒だけ待ってくれ。

西洋の神様は洒落たことを言いますね。

日本の言葉によるダジャレとはお笑いの質が違うようです。

NHKの番組に「にっぽん百低山」があります。

この番組は「やま 高 たか きが 故 ゆえ に 貴 たっと からず」のナレーションで始まり、毎週1000㍍前後の山を紹介しているものです。

先日は長野県の標高1003㍍の「大姥山(おおうばやま)」を紹介していました。

この山には山姥(やまんば)と金太郎の伝説があるのだそうです。

「山姥」

先ず山姥(やまんば)とは、奥山に棲む老女の怪で、山に住んで人を食らうと考えられている妖怪です。

山の中で道に迷った旅人に宿を提供し、最初は優しい婦人の姿で食事を与えるなどしますが、旅人が夜に寝たところで食い殺すと伝えられる恐ろしい婆さんです。

大姥山にはその山姥が金太郎を産んだとする伝承があるそうです。

・ 構造物は大姥神社の奥社と山姥が金太郎を育てたと言われている洞穴です。

「山姥と金太郎の伝説」

伝説によると、むかし、大姥(山姥)が信州八坂の一角の一番高い山に棲んでいました。

大姥は有明山の八面大王と恋仲になり、大王の胤(たね)を宿しました。

月満ちて生まれたのが金太郎です。

金太郎が育った洞窟の割れ目は、遠く越後まで抜けているといわれており、金太郎はその岩山で熊と相撲をとりながら育ったので、たいそうな力を持っていたということです。

金太郎が6歳のとき、源氏の大将源頼光が時の天皇の命を受けて諸国の鬼退治をしていたのですが、あるとき鬼の力が強く退治が難しくなり、大姥を訪ねてきました。

大姥は「それならこの子を連れて行きなさい」と、金太郎を家来にしてやったのです。

そのおかげで頼光は鬼退治をすることができました。

それ以来、頼光は金太郎を家来にして坂田金時と名乗らせ、後に頼光四天王の一人に加えられたと言われています。。

この山は大姥山と言われていますが、金太郎(坂田金時)が育ったので金時山とも言われており、熊と戯れた近くの川を金太郎と熊にちなんで金熊川(カナクマガワ)というのだそうです。

また、この山は神聖な山として祀られ、大姥神社奥社へ女人が一足でも足を入れようものなら荒れると恐れられています。

足柄山以外にも金太郎伝説があるのですね。

しかも、金太郎のお母さんが山姥なんだそうです。

びっくりしますね。

夜中に旅人を食らうという山姥から金太郎が生まれたのです。

いくら伝説とはいえ驚きました。

人は年を取ると毛が薄くなり、更に進むと禿げてきます。

動物では、猿も毛がなくなることがあるようです。

ネットを調べていたら、下の画像が出てきました。

人の場合、毛がなくなる主な要因はホルモンの関係のようですが、猿の場合も同じなのか、それとも病気なのかは知りません。

・毛がない猿です。

人は毛がなくなっても散髪代は普通の人と同じ料金です。考え方によっては割高? とも言えます。

増してやお金になることはありません。

ところが、猿は毛がなくなるとお金になるのです。

何故なのかお分りでしょうか?

今日は頭の体操です。

お考え下さい。

「回答例」

・珍しさから見物人が増えてお客が集まるから?

それもあるかも知れませんが、正解はそれではありません。

「正解」

では正解を申し上げます。

正解は英単語を思い出してください。

猿は英語で「Monkey」と書きます。

猿(Monkey)から毛(K)がなくなると「Money(金)」となり、お金になりました。

今日は気分転換に「なぞなぞ」を取り上げました。

もしよろしければ、忘年会や新年会の話題の一つとしてお使いください。

下らない内容で失礼しました。

私はゴルフをやめて久しいですが、いま、高齢者の間でグランド・ゴルフが流行っているようです。

私の家内も2年前から始めており、昨日も練習に出かけました。

家内の場合は自治会の同好会に入っているので、2週間に1回の暇つぶし程度の参加ですが、それでも年に1~2度、町内の同好会の方々が集まって競技会を行っているようです。

今日はその競技会に出場するため、いつもの練習メンバーと共に出かけました。

・家内が使用しているグランドゴルフの用具です。

「グランドゴルフの誕生は泊村」

さて、そのグランド・ゴルフですが、誕生したのは40年ほど前の昭和57年(1982年)と、比較的新しいスポーツです。

考案したのは鳥取県泊村(現湯梨浜町)の教育委員会の方々です。

当時、泊村では高齢化が進み、健康づくりを重要課題としていました。

そのため、文部省(現:文部科学省)の補助事業採決に向けて、宮脇村長が国や県へ奔走し、昭和57年に泊村は指定を受けました。

そして、教育委員会を中心に、高齢者にふさわしい新しいスポーツの開発に取り組むことになったのです。

泊村教育委員会を中心に新競技を考えました。

企画や原案作成の際は鳥取県内外の14名の学識経験者による専門委員会が、実践活動には村内の老人クラブ連合と体育指導委員の皆さんが積極的に協力したそうです。

そうした中、大学を訪ねた際に学生がゴルフクラブで打ったボールを地面に描いた円に止めて遊ぶ姿がヒントになり、高齢者が気軽に楽しめるようにと考案されたのがグランド・ゴルフでした。

「名前の由来」

名前の由来は、身近にある広場や公園、学校のグラウンドなどで楽しめる、というところからグランド・ゴルフとなりました。

高齢者スポーツの代表的なスポーツとして、グラウンド・ゴルフは、その気軽さやルールの簡易性で会員数や愛好者を増やしてきており、現時点の会員の年齢構成比をみると、男女ともに60歳以上が9割という構成比になっています。

「グランドゴルフの概要」

グラウンド・ゴルフは、クラブでボールを打ち、ボールがホールポストに入るまでの打数の少なさを競うゲームで、スタートマットとホールポストを置くだけでどんな場所でもすぐにコースになります。

このように、どこでも簡単に競技を始めることができるスポーツであり、そして複雑なルールがないので、初心者でも楽しくプレーすることが可能となります。

また、審判員を必要とせず、自分の責任でプレーし、自分自身が審判します。

判定が困難な場合は、同伴プレーヤーに同意を求めるのも、特徴の一つとなっています。

技術の点でいうと、他のスポーツと同じようにトレーニングにより向上し、競技性も高くなりますが、ゲームを楽しむためには必ずしも高度な技術を必要としません。

このような事から、子どもから高齢者まですべての人が、楽しくプレーすることができるファミリースポーツとしての条件をすべて備えたスポーツとなっています。

「ルールに残る泊村」

グランド・ゴルフでホールポストの中にボールが静止した状態を「トマリ」といいます。

これは公式のルールとして明記されており、「トマリ」は泊村が発祥の地ということを後世に残すためルールに明記したそうです。

・ホールポストです。この中にボールを入れるまでの打数の少なさを競います。

なお、グランド・ゴルフは、2027年に関西を中心に開催される生涯スポーツの国際大会で公式協議として初めて採用されました。

連日の猛暑に加え、お盆には台風7号の暴風雨に見舞われるなど、厳しい天候が続いていることから、畑にはほとんど行かず、もっぱら昔から撮り溜めているビデオを観て、ハードディスクの空き容量を増やしている毎日です。

お蔭で50GBほどに減っていた空き容量は、現在では500GBまで増えてきました。

これだけの容量があれば、しばらくは容量不足の心配はなさそうです。

さて、撮り溜めたビデオの中に、私の好きな「伝説もの」のドラマがあったので今日はその伝説を調べることにしました。

そのドラマは、渡瀬恒彦の十津川警部シリーズ-第51作「京都〜小浜殺人迷路〜八百比丘尼伝説の怪〜」です。

そのあらすじは次の通りです。

「あらすじ」

十津川警部(渡瀬恒彦)の妻・直子(かたせ梨乃)は大学時代の同窓生、花村亜紀(芦川よしみ)、後藤久代(中島はるみ)、山口敏子(服部真湖)と京都で再会します。

彼女たちは同窓生で画家の金井富美(烏丸せつこ)が文化賞受賞したことから、その受賞を祝うパーティーに出席して喜びを分かち合いました。

直子は、敏子と後日東京で再会することを約束して別れました。

十津川の妻・直子が約束の日にホテルの部屋を訪ねると、敏子はその部屋でワインに毒物を盛られ死んおり、部屋には椿の花束が残っていました。

この事件の真相を巡ってドラマは展開していきます。

「八百比丘尼」

ドラマの中で「八百比丘尼(やおびくに)伝説」の話が出ていました。

八百比丘尼とは、日本の伝説上の人物で、特別なもの(人魚の肉など)を食べたことで不老長寿の身となり、800歳に達したという比丘尼(尼僧)で、全国を旅したといわれています。

福井県小浜市の空印寺の洞穴に住み,その容貌は美しく,15,16歳のように見えたと言われています。

若さを保っているのは,禁断の霊肉である人魚の肉あるいは九穴の貝(アワビ)を食べたためと伝えられいます。

八百比丘尼伝説は各地に存在するようです。

福井県小浜市の伝説は、ひとりの娘が特殊なものを食べて不老長寿(1000年の寿命)の身となったお話です。

「八百比丘尼伝説」

昔、若狭国小浜に高橋権太夫という長者が住んでいました。

ある日、舟を出して遊んでいると嵐が起こり、見知らぬ島に流されてしまいますが、そこで思わぬもてなしを受けることになりました。

目の前には見たこともない山海の珍味がずらりとならんでおり、その中に一つだけ奇妙な形をした肉がありました。

男はその肉をひと切れ手にすると、そっと着物の袖に隠し、家路へとつきました。

「あの夢のようなひと時はいったい何だったのだろうか」と暫くは考えていましたが、やがて肉のことはすっかり忘れてしまいました。

月日が経ち、権太夫の娘は脱いであった父の着物をしまおうと袖に手をやると、妙なものがでてきました。

「何だろう?」

と奇妙に思いながらも一口食べてみると、これがとても美味しいので、何の肉かも知らずに全部食べてしまったのです。

やがて娘は年ごろになり結婚したのですが、どういうわけか一向に老いる気配はなく、反対に、亭主のほうは次第に老いていき、ついに亡くなってしまいました。

娘はその後も何人かの男と結婚しますが、依然として老いはやって来ず、亭主だけが老けては死んでいったのです。

「どうして私だけ若いまま、姿が変わらないのだろう?」

気がつけば800年ちかくの時間が流れていました。

人がこれほど長く生きるというのはどう考えてもおかしい。

自分の身が恐ろしくなったのか、世の無常を感じたのか。娘は髪を切って尼になりました。

そうして古い寺の修築や道路や橋の改築などに手を貸しながら、諸国を巡ったといいます。

京都清水の定水庵に居を定めたときには、長寿の娘を一度見たいと連日のように人が押し寄せました。

人びとは800歳まで生きた彼女を、八百比丘尼と呼ぶようになったのです。

八百比丘尼は故郷へ戻ると空印寺(くういんじ)のほとりに小さな庵を結んで暮らすことにしました。

しかしまだまだ死ぬ気配はありません。

生きることに疲れた八百比丘尼は、自ら命を絶つことを決め、境内の洞穴に籠ると食を絶ったのです。

その際、椿が好きだった八百比丘尼はその枝を洞穴にさし「この木の枯れぬうちは死なぬ」と言い残したと伝えられています。

なお、彼女が口にした「奇妙な形をした肉」とは、人魚の肉だったということです。

人魚の肉を食べて不老不死の身を得た八百比丘尼ですが、夫や家族、友人・知人が次々と亡くなっていくことに接した時、

・不老不死の自分自身は果たして幸せだったのでしょうか?

・それとも不幸せだったのでしょうか?

近畿地方は5月29日に梅雨入りしたとの発表がありました。

5月の梅雨入りは10年振りのことだそうです。

このため昨日は午前中が雨模様、一昨日は一日中雨が降ったので畑仕事は出来ず、「晴耕雨読」ならぬ「晴耕雨ドラマ」で、撮り溜めていた昔のドラマを観ることにしました。

観たのは私の好きな「浅見光彦シリーズ」で、その第35弾「歌枕殺人事件」です。

「ドラマの展開」

ドラマは、浅見家の正月で、光彦がかるたクイーンの朝倉理絵と百人一首に興じているシーンから始まりました。

かるたゲームでは、理恵が「契り・・」で始まる札でお手つきをしてしまいます。

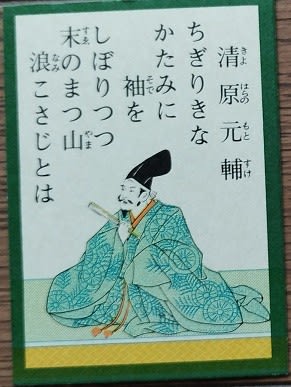

理絵の父・朝倉義昭が、清原元輔の和歌で歌われた、「契りなき かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 波越さじとは」と歌われた宮城県多賀城市の「末の松山」で毒殺されており、事件は未解決のままだったのです。

残された義昭の手帳には、「白波松山を超ゆ」と記されていました。

浅見光彦はこの謎を追い、真相を求めてドラマが展開していきます。

「百人一首第42番」清原元輔の和歌

ドラマについてはこのくらいにして、ドラマに出てきた清原元輔について調べてみました。

清原元輔(908年-990年)は三十六歌仙の一人で、清少納言の父です。

祖父(一説には父)は清原深養父で、平安時代中期の貴族で歌人です。

そして、清原元輔の和歌が百人一首の第42番に撰ばれています。

「契りきな かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 浪越さじとは」(清原元輔 第42番)

「意訳」

固く約束しましたね。お互いに涙で濡れた袖を何度も絞りながら、あの末の松山を波が越さないように、二人の仲もいつまでも変わるまいと。

・百人一首第42番 清原元輔の和歌です。

「末の松山」

この和歌に詠まれている「末の松山」には諸説ありますが、現在の茨城県多賀城市の末松山宝国寺の背後にそびえる巨大な松が有力のようです。

869年の貞観の大地震で、ここが地震と津波に襲われましたが、この末の松山は奇跡的にも飲み込まれずに残ったのです。

このことから、末の松山を浪が越すことはありえない、といわれ、「永久の約束」の象徴になりました。

「清少納言の父」

清原元輔は清少納言の父であり、祖父に清原深養父(きよはらのふかやぶ)がいます。

この3人の和歌はいずれも小倉百人一首に撰ばれています。

(参考)

・清原深養父の和歌

「夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを 雲のいずこに 月やどるらむ」(百人一首第 36番)

・清少納言の和歌

「夜を込めて 鳥の空音(そらね)は 謀(はか)るとも よに逢坂(あふさか)の 関は許(ゆる)さじ」(百人一首 62番)

ドラマから平安時代の歌人と和歌を知ることができました。

NHKの番組に、火野正平が自転車で視聴者の心に残る思い出の場所を尋ねる「にっぽん縦断こころ旅」があります。

今週は兵庫県の旅を放送しているのですが、その週のハイライトを紹介する月曜朝版で丹波篠山市のデカンショ通りを通ったとき、デカンショ節は知っているけど「デカンショ」ってどういう意味だろうね? と言っていたのです。

そこで、火野正平さんに代わって調べてみました。

「デカンショ節の由来」「篠山町七十五年史」

丹波篠山市によると以下のように記されています。

デカンショ節は明治中期から広く全国的に愛唱されるようになり、其の発祥地としての篠山も亦デカンショと結びついて広く宣伝されて来た。

然しデカンショは決して其の頃始めて生まれたものではなくて、ずっと古くから唄われて来た「みつ節」の変形である。

みつ節音頭というのは元来此の土地にのみ行われた固有の音頭で他地方にはなかったというが、果たしていつの頃から始まったのかは定かでない。

節はデカンショと同じで只囃言葉の「デカンショ」が「ヤットコセ」のちがいだけである。

丹波篠山 デカンショ節

「デカンショの語源」【篠山町百年史】

さて、"デカンショ"の語源については多くの説がある。

△古くからの盆踊り唄にある「ドッコイショ」の変化で、「デッコンショ」-「デカンショ」

△青山藩士たちがよく飲みあかし、唄い明かした事例がそのままに「徹今宵」―「テッコンショ」-「デカンショ」

△郷土出身者の「天下将」たらんとする心意気がそのまま「テンカノショウ」-「デカンショ」

△学生たちが、有名な三人の哲学者「デカルト」「カント」「ショウベンハウエル」の頭文字をもじったという「デカンショ」

△昔から丹波杜氏の出稼は有名で「出稼しょう」-「デカンショ」

△その他方言「デゴザンショ」やら、あるいは大きなこと「デッカイコト」しよう。

等の説があるようです。

いずれにせよ「デカンショ」の語義そのものには特別には意味はなく、例えば炭坑節「サノヨイヨイ」や安来節の「エッサッサ」と同じ掛け声に相当するもので、「ヨイヨイ」や「ヨーオイ、ヨーオイデッカンショ」もハヤシ言葉にすぎず、ことさらに意味を持ち、また持たせる必要もないということです。

火野正平さんに代わって「デカンショ」の由来を調べました。

盆踊りには少し早いですが、「デカンショ節」お聴きください。

先日、撮り溜めていたドラマの中から「阿修羅のごとく」を観ました。

ドラマは4姉妹の男性関係を巡って次第に阿修羅と化していくものですが、ドラマの内容はさて置き、このドラマのテーマ曲にトルコの軍楽「メフテルージェッディン・デデン(祖先も祖父も)」がありました。

この曲は皆さまもお聴きになったことがあるのではないかと思いますが、私の好きな曲だったので本日取り上げることにしました。

・阿修羅像です。

「トルコ」

まず、トルコは古代遺跡や博物館から、美味しい料理まで見どころがたくさんありますが、音楽もまた魅力の1つです。

日本ではクラッシックのトルコ行進曲や江利チエミのウスクダラ、庄野真代が歌う「飛んでイスタンブール」などの「トルコをモチーフにした曲」がヒットしました。

そしてトルコと言えば、嘗てオスマン帝国というイスラム王朝がありました。

オスマン帝国(1299年~1922年)は1299年ごろオスマン1世によって建てられた国で,東ヨーロッパ・西アジア・北アフリカを支配した大帝国で、強大な軍事力を持っていました。

なかでも先鋭部隊として重要な位置にいたのが、親衛歩兵軍団「イェニチェリ(Yeniçeri)」です。

スルタン(君主)の護衛や首都の警備をつとめ、さまざまな特権を有し、時には体制に影響を及ぼすこともあるほど有力なエリート集団でした。

そのイェニチェリが有していたのが「メフテル(メフテルハーネ)」で、きらびやかな衣装に身を包み、行進しながら演奏する軍楽隊です。

「トルコ軍楽メフテル」

メフテルは、トルコ系民族のルーツとされる中央アジアや、現在のトルコがある西アジアの伝統の音楽を元に、オスマン帝国にて独自に発展したものです。

戦争に同行し、演奏で敵を威嚇して、味方の士気を上げる役割を担っていました。

平時には、宮廷での儀式や祭礼の際にも用いられています。

メフテルの楽曲で有名なのは「ジェッディン・デデン」です。

行進の足並みに沿う、規則正しい4拍子系のリズムや、勇猛なメロディが特徴です。

「ジェッディン・デデン(Ceddin Deden)」

ジェッディン・デデン(祖先も祖父も)は、アリー・ルザ・ベイ(1881年-1934年)の作曲によるトルコの軍楽曲です。

オスマン帝国やトルコ共和国における伝統的な軍楽を一般にメフテルといい、オスマン帝国の常備軍(カプクル、イェニチェリ)において独自の発展を遂げた音楽の体系です。

オスマン軍は自軍の士気向上や威嚇のために軍楽隊(メフテルハーネ)を連れて戦争に赴き、平時にもメフテルを宮廷などの儀礼に用いていました。

モーツァルトやベートーヴェンの「トルコ行進曲」は、メフテルを意識して作曲された楽曲として知られています。

また18世紀前半には、西欧諸国も軍楽隊を持つようになりましたが、その起源はメフテルを真似たことに始まり、現在のブラスバンドの楽器の基本編成にもメフテルの影響が見られるということです。

ではお聴きください

「トルコ軍楽(メフテル)「ジェッディン・デデン Ceddin Deden 」(イスタンブール軍事博物館の演奏です。)

毎週水曜日に放送されているNHKの番組に「にっぽん百低山」があります。

この番組は酒場詩人の吉田類さんが全国の標高1500m以下の魅力的な山々を登り、低山ならではの魅力を紹介するものです。

今月初めに放送された低山に福島県の「猫魔ヶ岳」がありました。

この山は磐梯山近くにある標高1404mの山ですが、この山には古くから化け猫の伝説が残っており、化け猫の住処(すみか)とされてきた猫石の周囲には今でも草木が生えず、不思議な力が宿る場所だと言われています。

番組を観ていて「化け猫伝説」に興味が湧いたので調べてみることにしました。

「化け猫伝説」

猫魔ヶ岳は猫又伝説の代表的な山の一つで、そのあらすじは次のように言われています。

釣り上げた魚目当てに老女に化けた雌猫を郷士(ごうし=武士階級の下層に属した人)が斬り殺したため、山の主たる猫王はその奥方を食い殺して樹上に吊し復讐しました。

怒った郷士が宝刀で妻の仇を討つというお話です。

「伝説」

「耶麻郡桧原村の豪勇の士・穴沢善右衛門は奥方を連れて磐梯の湯に行きました。

奥方を残し、宿の下男と山裾の沼へ釣りに出かけました。

思わぬ大漁に夢中になり日も暮れかけたので、その日は近くの釣り小屋に泊まることにしました。

魚を焚き火で焙り夕食をとっていると、小屋の入り口から覗く老婆がいました。

その老婆は、驚いたことに善右衛門の乳母ではありませんか。

中に引き入れ串焼きの魚を差し出すと、ぺろりとたいらげ飢えた者のような食欲でした。

思い出話をしても辻褄があわず、魔性の者と見破った善右衛門は太刀で斬り殺したのです。

明け方になると老婆は年老いた一匹の黒猫となって口から血を吐いて死んでいました。

急ぎ湯治場へ帰る途中、奥方が昨夜から行方不明と聞かされました。

山中を村人らが捜索したところ断崖の上にそびえ立つ老樹に、変わり果てた奥方の屍体を見つけました。

近くにいた木樵り風の男に遺体の引き下ろしを頼むと、男は「腰に差している刀を貸してくれたなら」といいます。

伝家の宝刀だからと断ると男の態度が一変し、

「われこそはこの山の主、猫王なるぞ。先夜、我妻を一刀のもとに斬り殺したであろう。その仇を討たんがため汝の妻を食い殺したのだ。刀を渡さないと汝をも食い殺してやる」と一喝して、するすると梢に登り怪猫の正体を現しました。

そして「ギャオーッ」と叫ぶと奥方の遺体をくわえて、宙を飛ぶように梢をわたり姿を消しました。

怒り狂った善右衛門は村人達を動員して山を包囲し、化け猫退治に乗り出したのです。

数日後、洞穴に潜む化け猫と奥方の屍体を見つけました。

善右衛門は伝家の宝刀で怪猫を真っ二つにして、奥方の屍体を取り戻したのです。

それ以来、怪猫を斬った山を「猫魔ヶ嶽」といい、宝刀貞宗は猫切丸の異名で呼ばれ、穴沢家に永く伝えられた、というお話です。

怖い伝説ですね。

じゃれてくる猫は可愛いですが、化け猫は怖いですね。