2005年2月5日~8日頃にかけて「立春寒波」に見舞われました。上空5000m付近(500hPa面)の気温はで-42℃近くと、非常に強いものでした。連日のように「最強寒波」などというワードを目にしました。とは言え、同じシーズンの中で毎度のように「最強寒波」を連呼されると、前回の寒波と今回の寒波とどっちがより「最強」なのか?と首をかしげることになります。

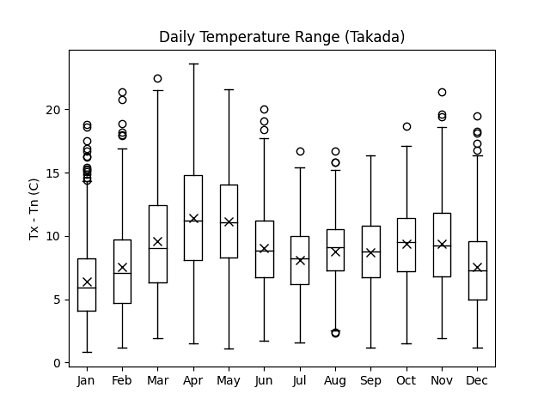

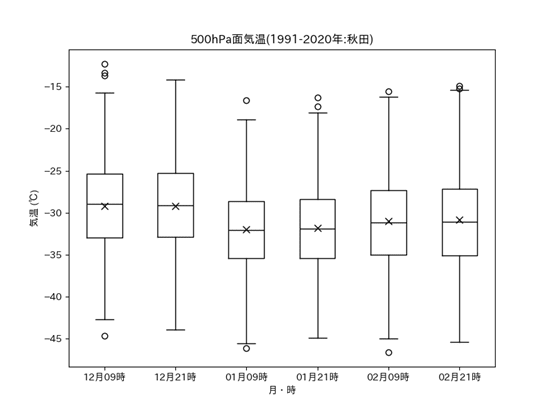

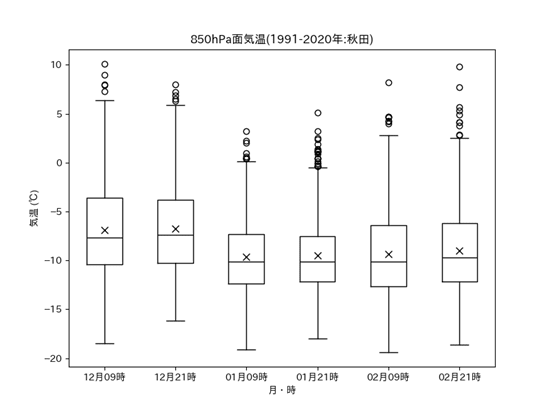

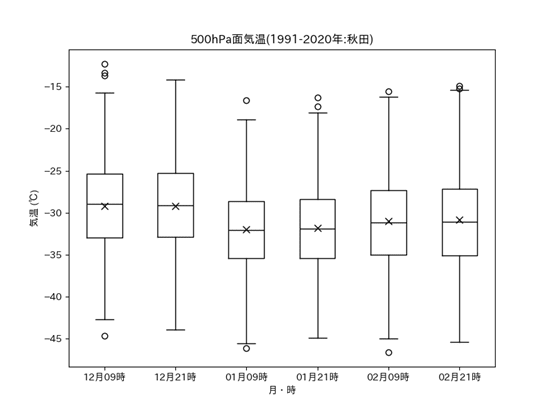

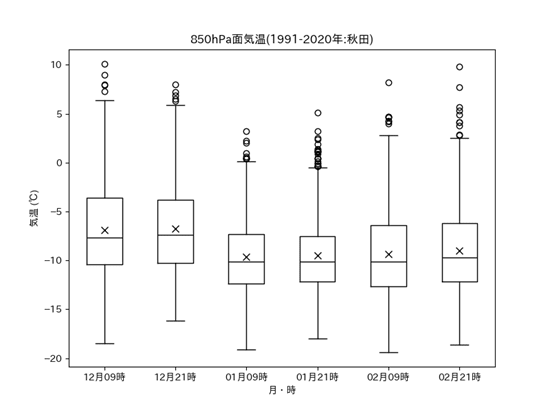

そこで、秋田の高層気象観測(1991-2020年)の冬期間(12,1,2月)の500hPa面,850hPa面の出現気温を調べてみました。この結果、2月の500hPa面の出現気温を見ると、過去の「変動の範囲」は約-45~-15℃である一方、-31℃を中心に±4℃の範囲(四分位範囲)で全体の50%を占めました。つまり、「-35~-27℃」が主な(標準的な?)範囲の目安と言えそうです。

ここで-40℃以下の気温の出現比率を調べた所、全体の約5%でした。これは単純計算で、過去30シーズンの中で1.5シーズン、15年に1回あるかないかの水準です。そう考えると、なかなかレアな寒波だったと言えそうです。

冬の強い寒気を表現する際に「最強寒波」「この冬一番の寒波」「猛烈な寒波」など、強いフレーズを用いることは敢えて否定しません。しかしながら、過去の変動範囲を「ものさし」として示した上で「予想される寒気の度合いがどの位置に相当するか」を示した方が、より客観的に「寒気の強さ」が伝わるような気もします。

そこで、秋田の高層気象観測(1991-2020年)の冬期間(12,1,2月)の500hPa面,850hPa面の出現気温を調べてみました。この結果、2月の500hPa面の出現気温を見ると、過去の「変動の範囲」は約-45~-15℃である一方、-31℃を中心に±4℃の範囲(四分位範囲)で全体の50%を占めました。つまり、「-35~-27℃」が主な(標準的な?)範囲の目安と言えそうです。

ここで-40℃以下の気温の出現比率を調べた所、全体の約5%でした。これは単純計算で、過去30シーズンの中で1.5シーズン、15年に1回あるかないかの水準です。そう考えると、なかなかレアな寒波だったと言えそうです。

冬の強い寒気を表現する際に「最強寒波」「この冬一番の寒波」「猛烈な寒波」など、強いフレーズを用いることは敢えて否定しません。しかしながら、過去の変動範囲を「ものさし」として示した上で「予想される寒気の度合いがどの位置に相当するか」を示した方が、より客観的に「寒気の強さ」が伝わるような気もします。