この冬(2019年末~2020年初)は記録的暖冬とも言われるほどの暖冬となっています。そこで、今回は「暖冬・寒冬に影響を及ぼす主な要因」について、(自分の勉強も兼ねて)ざっくりと整理してみます。

(1)エル・ニーニョ現象の影響

エル・ニーニョ現象とは、太平洋赤道域の東部から南米沿岸にかけて海面水温が高くなる現象です。これに伴い熱帯の対流が東側にシフトすると、その影響は中緯度地方の偏西風波動にも伝わります。この結果、上空の寒気の南下する場所(トラフ)も、通常の状態より東側にシフトするため、上空の寒気も日本付近には南下しにくい傾向となります。

(2)ラ・ニーニャ現象の影響

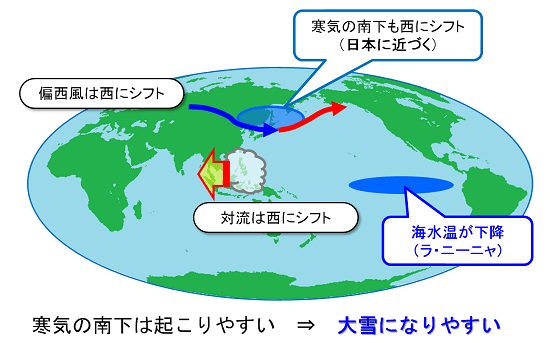

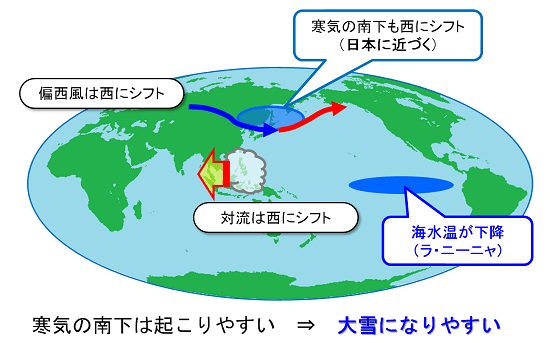

ラ・ニーニャ現象とは、太平洋赤道域の東部から南米沿岸にかけて海面水温が低くなる現象です。これに伴い熱帯の対流が西側にシフトすると、その影響は中緯度地方の偏西風波動にも伝わります。この結果、上空の寒気の南下する場所(トラフ)も、通常の状態より西側にシフトするため、上空の寒気も日本付近には南下やすい傾向となります。

(3)負の北極振動の影響

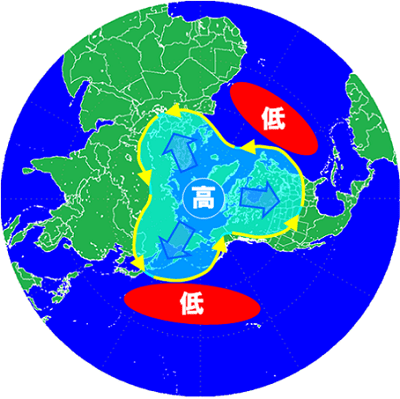

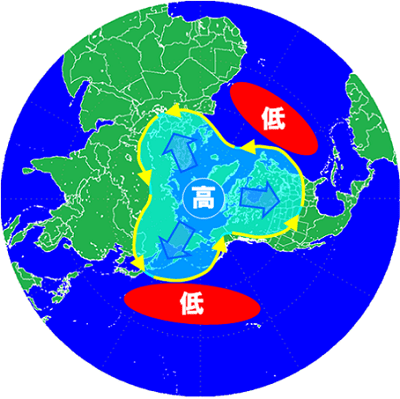

北極振動とは、北極付近と中緯度の地上気圧が互いにシーソーのように変動する現象です。北極振動には「正の北極振動(AO+)」と「負の北極振動(AO-)」の2種類のパターンがあります。この両者を交互に繰り返しているのです。

負の北極振動とは、北極付近の地上気圧が平年よりも高く、中緯度の地上気圧は平年よりも低くなるパターンと言います。北極付近に蓄積された寒気が、中緯度地方に向かって放出されます。つまり、北からの寒気の南下が顕著になりやすいので、日本付近で偏西風が南に蛇行すると、日本海側で豪雪に見舞われやすくなります。

(4)正の北極振動の影響(今回の暖冬の要因・その1)

正の北極振動とは、北極付近の地上気圧が平年よりも低く、中緯度の地上気圧は平年よりも高くなるパターンと言います。北極付近に寒気が蓄積されます。つまり、北からの寒気の南下が顕著になりにくいので、日本付近でも寒気の南下が起こりにくくなります。この冬もこの傾向が現れました。

(5)正のダイポールモード現象(今回の暖冬の要因・その2)

さて、太平洋赤道域の東部から南米沿岸にかけて海面水温の変動として「エル・ニーニョ現象」や「ラ・ニーニャ現象」が知られているように、インド洋にも海面水温が変動する現象があります。これが「インド洋ダイポールモード」現象です。

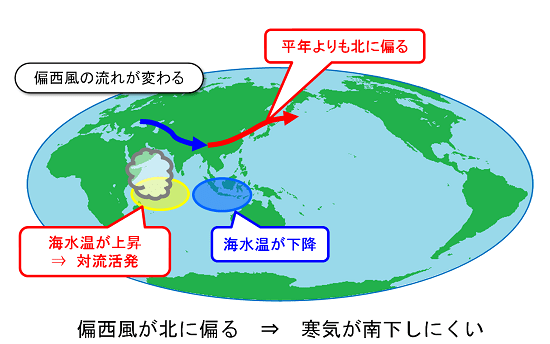

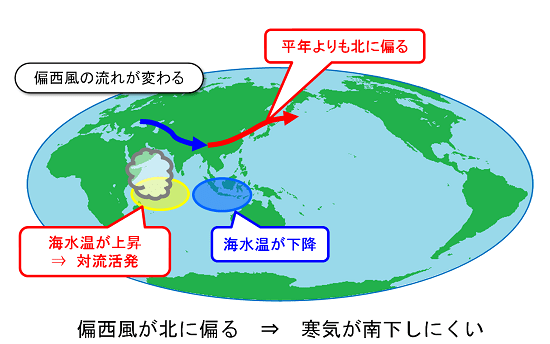

ここで紹介する「正のダイポールモード現象」は、インド洋西部で海面水温が高くなる一方、インド洋東部では海面水温が低くなる現象です。インド洋西部の熱帯域で対流が活発になると、北側の偏西風の流れ方(蛇行の仕方)が変わり、日本付近では北に盛り上がるような形(リッジ位相)になります。つまり、日本付近では偏西風が北側に偏るため、上空の寒気も南下しにくくなります。

この冬の暖冬傾向は「正の北極振動」と「正のダイポールモード現象」が主な要因となっているようです。ただし、いくら「暖冬」とは言っても、一時的に強い寒気が入って雪が降ることはあります。

(1)エル・ニーニョ現象の影響

エル・ニーニョ現象とは、太平洋赤道域の東部から南米沿岸にかけて海面水温が高くなる現象です。これに伴い熱帯の対流が東側にシフトすると、その影響は中緯度地方の偏西風波動にも伝わります。この結果、上空の寒気の南下する場所(トラフ)も、通常の状態より東側にシフトするため、上空の寒気も日本付近には南下しにくい傾向となります。

(2)ラ・ニーニャ現象の影響

ラ・ニーニャ現象とは、太平洋赤道域の東部から南米沿岸にかけて海面水温が低くなる現象です。これに伴い熱帯の対流が西側にシフトすると、その影響は中緯度地方の偏西風波動にも伝わります。この結果、上空の寒気の南下する場所(トラフ)も、通常の状態より西側にシフトするため、上空の寒気も日本付近には南下やすい傾向となります。

(3)負の北極振動の影響

北極振動とは、北極付近と中緯度の地上気圧が互いにシーソーのように変動する現象です。北極振動には「正の北極振動(AO+)」と「負の北極振動(AO-)」の2種類のパターンがあります。この両者を交互に繰り返しているのです。

負の北極振動とは、北極付近の地上気圧が平年よりも高く、中緯度の地上気圧は平年よりも低くなるパターンと言います。北極付近に蓄積された寒気が、中緯度地方に向かって放出されます。つまり、北からの寒気の南下が顕著になりやすいので、日本付近で偏西風が南に蛇行すると、日本海側で豪雪に見舞われやすくなります。

(4)正の北極振動の影響(今回の暖冬の要因・その1)

正の北極振動とは、北極付近の地上気圧が平年よりも低く、中緯度の地上気圧は平年よりも高くなるパターンと言います。北極付近に寒気が蓄積されます。つまり、北からの寒気の南下が顕著になりにくいので、日本付近でも寒気の南下が起こりにくくなります。この冬もこの傾向が現れました。

(5)正のダイポールモード現象(今回の暖冬の要因・その2)

さて、太平洋赤道域の東部から南米沿岸にかけて海面水温の変動として「エル・ニーニョ現象」や「ラ・ニーニャ現象」が知られているように、インド洋にも海面水温が変動する現象があります。これが「インド洋ダイポールモード」現象です。

ここで紹介する「正のダイポールモード現象」は、インド洋西部で海面水温が高くなる一方、インド洋東部では海面水温が低くなる現象です。インド洋西部の熱帯域で対流が活発になると、北側の偏西風の流れ方(蛇行の仕方)が変わり、日本付近では北に盛り上がるような形(リッジ位相)になります。つまり、日本付近では偏西風が北側に偏るため、上空の寒気も南下しにくくなります。

この冬の暖冬傾向は「正の北極振動」と「正のダイポールモード現象」が主な要因となっているようです。ただし、いくら「暖冬」とは言っても、一時的に強い寒気が入って雪が降ることはあります。