最近は「天候リスクマネジメントへのアンサンブル予報の活用に関する調査」の報告書に加えて、「企業の天候リスクと中長期気象予報の活用に関する調査」の報告書を少しずつ読み進めています。

これらの資料は過去にも何度か読書にトライしましたが、予備知識に乏しく途中で挫折しておりました。しかし、ビジネス社会における実務経験や気象業務の知識・経験に加えて、新たに経済学や金融工学の基礎を学んだことで、ようやく読み解くことができつつあります。理解できる内容が増えてくるにつれ、自分の思考も深まって行くのを感じます。それでも「読書百篇」の言葉通り、引き続き何度も読み返すことになりそうです。

さて、前回の記事でも書きましたが、私が専門領域として掲げているのは「計算・局地気象分野」と「経済・金融気象分野」です。これは、下図のように、大きく分けて3つのキーワードから構成されています。

まずは「地域気象」です。地域に根差した「どローカル気象」を対象として、予報・解析・研究を行うという考え方です。

続いて「数値シミュレーション」です。対象地域の局地気象特性を調べ、その知見を基に解析モデルを構築し、様々なデータと組み合わせて予報・解析・研究するものです。私は、その実現のために「熱流体解析(ラージ・エディ・シミュレーション)」や「人工知能(ニューラル・ネットワーク)」などの数値解析を用いています。

そして残るのが「数理ファイナンス」です。これは「気象情報をビジネスに活用する」と言う考え方です。ビジネスにおける「天候リスクマネジメント」と言っても良いでしょう。その一環として、天候デリバティブの研究に取り組んでいます。事業を進めていく上で潜在的に存在する天候リスクの分析(計量化)、すなわち天候リスクの「見える化」を図る必要があります。このための手法について、天候デリバティブのプライシングの考え方には大いに学ぶものがあると考えています。

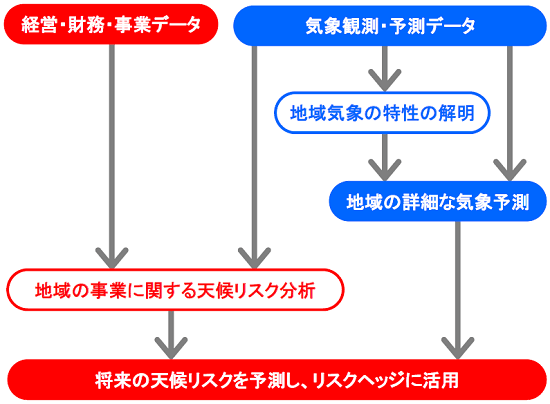

以前は「地域気象」と「数値シミュレーション」を組み合わせた「計算・局地気象分野」に重点的に注力してきましたが、近年は新たに「地域気象」と「数理ファイナンス」を加えた「経済・金融気象分野」に取り組んでいます。一見、これらの分野はバラバラに独立しているようにも見えますが、下図のように連携することができます。換言すれば、「気象情報を企業活動に活かす仕組み」の姿を模索しているのです。

気象に関するデータは大きく分けて、観測データと予測データがあります。過去の観測データの分析を通じて、地域気象の特性を明らかにすることは、地域気象の情報サービスを担う上で重要なコアとなるでしょう。さらに、その知見と種々の予測データを組み合わせることで、地域に根差した詳細な予測情報を提供することも、気象情報会社には求められます。

そして、経営・財務・事業データと気象データを組み合わせて分析することにより、当該地域において事業を進める際の天候リスクを把握することもまた重要です。公共性の高い分野の例としては防災・減災がまず挙げられますが、それに留まらず、より身近なビジネスにおいても天候リスクを抱えている事業は少なくありません。自社の事業動向が天候の影響に左右されると言う認識を「何となく感じる」段階から、ある程度「計量化」して「見える化」を図り、定量的に把握するニーズが高まるかもしれません。

その大きな目的は「収益の安定化」です。天候によって収益の動向が振り回されるのは、ある程度は致し方ないにせよ、その振れ幅(金融工学的にはボラティリティ)を小さくすることで、収益のアップダウン(リスク)をより安定的にキープできる可能性があります。そのためのリスクヘッジ手法として、様々な金融手法が開発されつつあります。また、単に金融手法に頼るばかりでなく、気象情報を有効に活用できる可能性も広がって来ています。

このような「気象情報を企業活動に活かす仕組み」についても検討・研究を重ねて行きたいと考えています。