今年度も残す所、数時間になりました。日付が変わった瞬間から新年度がスタートします。ようやく長い冬が終わりを告げ、冬期間の激闘(降雪予報)も終わり、春の到来を日に日に実感しています。

その一方で、卒業や転職・退職、人事異動等でそれまでの居場所を巣立つ人、そして見送る人・・・とある種の旅立ちや終わりでもあり、別れもあるため、どこか一抹の寂しさを覚えます。

また、テレビ番組の改編期でもあり、それまでレギュラーで出演されていた方が、突然に卒業の報告と最後の挨拶を述べるのもこの時期です。そういえば、とある報道番組では、最後の出演となる(?)コメンテーターの方とMCの方が生放送中にバトルを繰り広げる・・・という出来事もありましたようで・・・

4月には入学や配属、転属など、新しい場所へと突き進んでいく、新しい出会いや始まりであり、どことなく気分が高揚してくるようでもあります。

花粉症さえなければ、一年の中で最も好きな季節です。

その一方で、卒業や転職・退職、人事異動等でそれまでの居場所を巣立つ人、そして見送る人・・・とある種の旅立ちや終わりでもあり、別れもあるため、どこか一抹の寂しさを覚えます。

また、テレビ番組の改編期でもあり、それまでレギュラーで出演されていた方が、突然に卒業の報告と最後の挨拶を述べるのもこの時期です。そういえば、とある報道番組では、最後の出演となる(?)コメンテーターの方とMCの方が生放送中にバトルを繰り広げる・・・という出来事もありましたようで・・・

4月には入学や配属、転属など、新しい場所へと突き進んでいく、新しい出会いや始まりであり、どことなく気分が高揚してくるようでもあります。

花粉症さえなければ、一年の中で最も好きな季節です。

第1図・階層型パーセプトロンの構造

第1図・階層型パーセプトロンの構造 第2図・反復学習回数と誤差の関係(縦軸:誤差,横軸:反復学習回数)

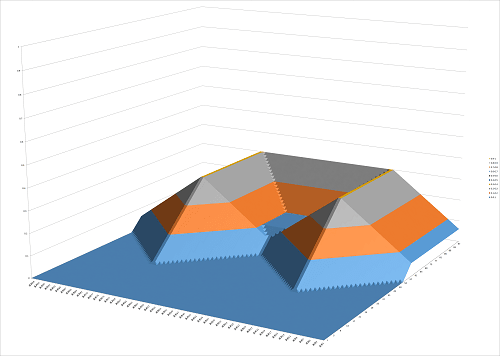

第2図・反復学習回数と誤差の関係(縦軸:誤差,横軸:反復学習回数)