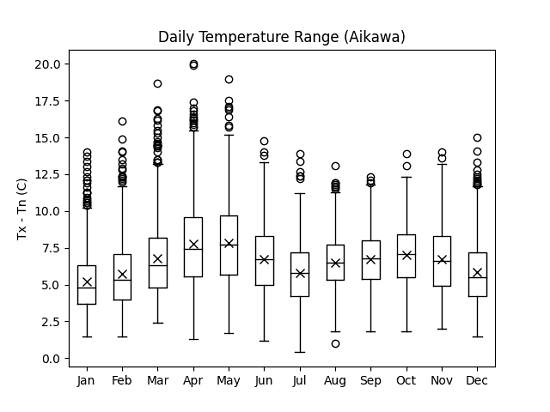

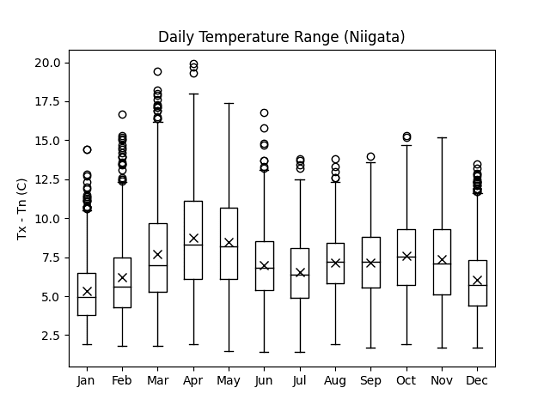

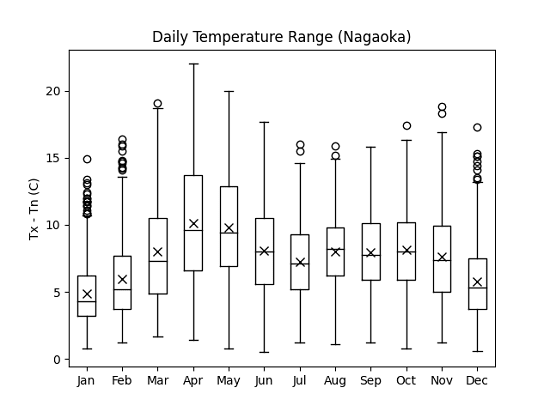

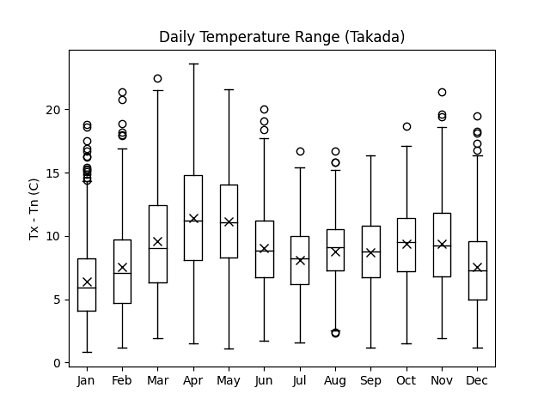

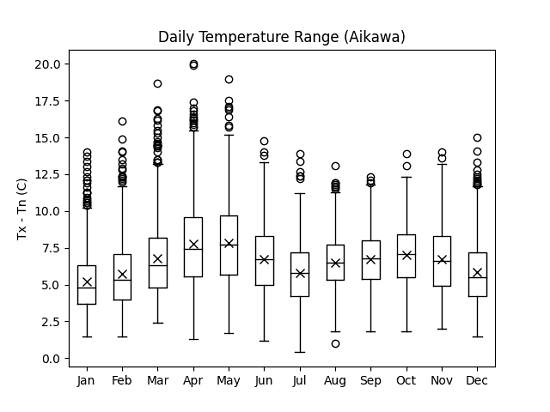

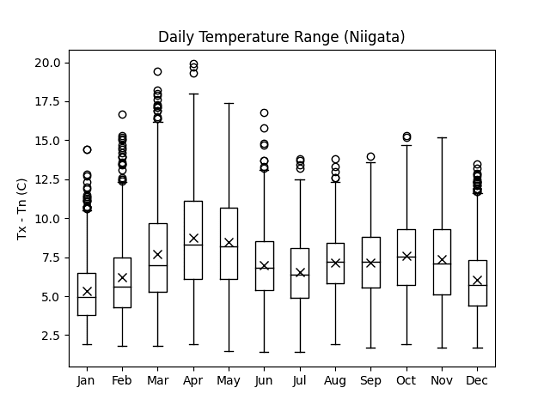

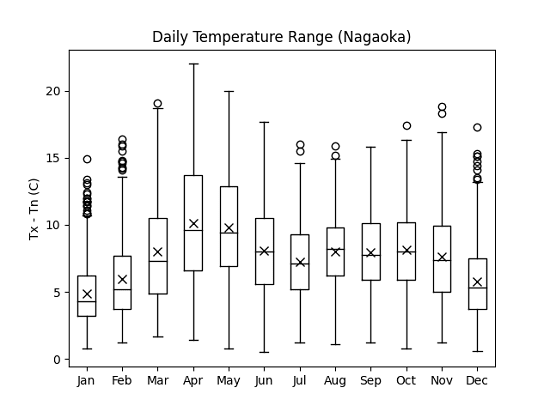

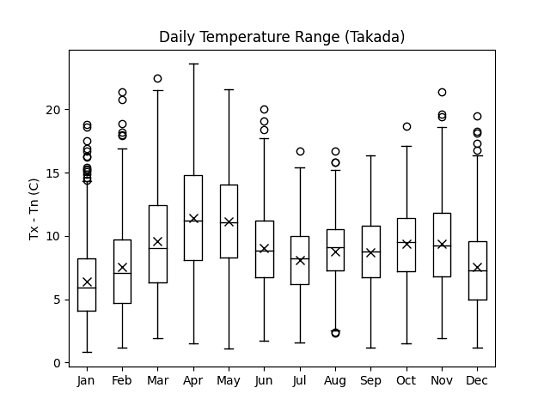

新潟県内4地点(相川・新潟・長岡・高田)における「気温の日較差」を月別に「箱ひげ図」の形で集計してみました。

ここで、気温の日較差とは「最高気温(Tx)と最低気温(Tn)の差(Tx-Tn)」の事です。この値が大きいほど、一日の中での気温差が大きいということです。今回は「平年」に相当する「1991~2020年」の観測値を使用しました。

相川・新潟・長岡・高田の順にグラフを掲載します。ここで、箱ひげ図の他に記載されている「〇」は外れ値、「×」は平均値を表しています。グラフから日較差の変化傾向を読み取ると、冬と夏は極小となる一方、春と秋は極大となることが判ります。特に春(4~5月)の日較差が顕著です。

これからの時期は特に体調管理にも注意したい所ですね。

ここで、気温の日較差とは「最高気温(Tx)と最低気温(Tn)の差(Tx-Tn)」の事です。この値が大きいほど、一日の中での気温差が大きいということです。今回は「平年」に相当する「1991~2020年」の観測値を使用しました。

相川・新潟・長岡・高田の順にグラフを掲載します。ここで、箱ひげ図の他に記載されている「〇」は外れ値、「×」は平均値を表しています。グラフから日較差の変化傾向を読み取ると、冬と夏は極小となる一方、春と秋は極大となることが判ります。特に春(4~5月)の日較差が顕著です。

これからの時期は特に体調管理にも注意したい所ですね。