【※】gooブログのサービス終了に伴い、アメーバブログに移転しています。

https://ameblo.jp/qq-otenki-s/entry-12897845291.html

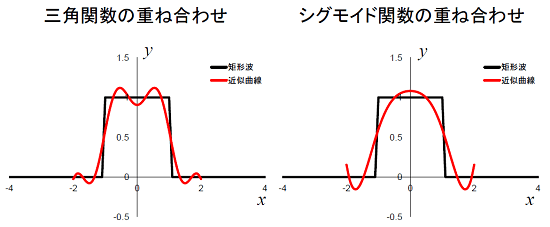

今から7年前に「

山越え気流の解析モデル」と言う記事を掲載しました。局地気象の特性を把握するためには、地形の影響を理解する必要があります。この出発点となるのが山岳地形を乗り越える気流の解析(山越え気流)です。そこで今回は、2次元の熱流体数値シミュレーションを用いて、この問題にアプローチしてみました。

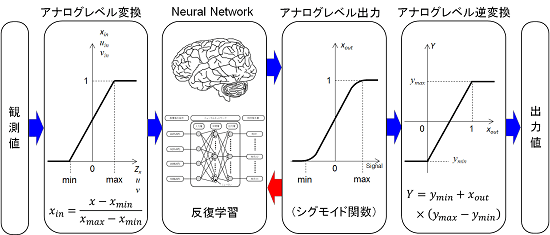

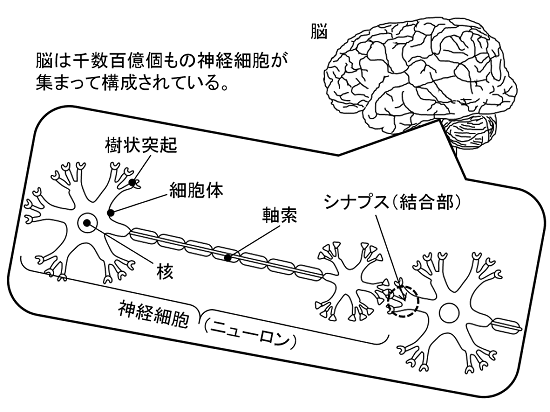

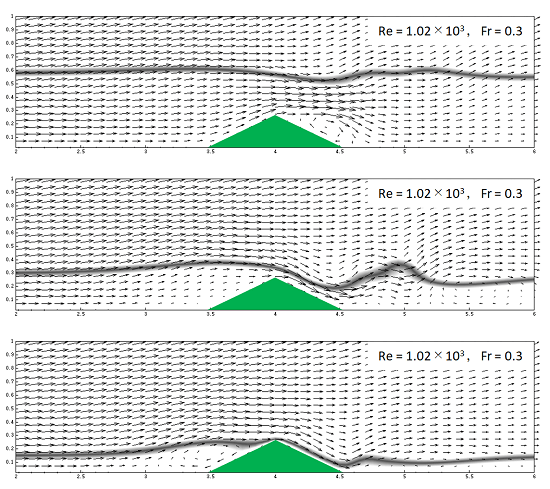

第1図・山越え気流の解析モデル

第1図は、山越え気流の理論解析に用いられる古典的な解析モデルです。

まず、三角形状の山を中心にその周辺の大気を二層構造と仮定します。ここで、上下層の境界面を自由表面と呼びます。また、下層の温位(ポテンシャル温度)をθ

0[K]、上層の温位を少し高めのθ

0+Δθ[K]と設定すると、自由表面は逆転層に相当します。

さらに、左側面から速度U

0[m/s]の一様な風が流入するという条件を付加します。ここで、重力加速度をg[m/s

2]、自由表面の高さH

0[m]とすると(図では省略)、フルード数Frが定まります(※)。速い流れの場合ではFrは大きな値となる一方、遅い流れの場合ではFrは小さな値となります。

(※) Fr = U

0 / { g (Δθ / θ

0 ) H

0 }

0.5

今回は、自由表面の高さとフルード数の条件を変化させて、山を乗り越える2次元流れの解析を試みました。

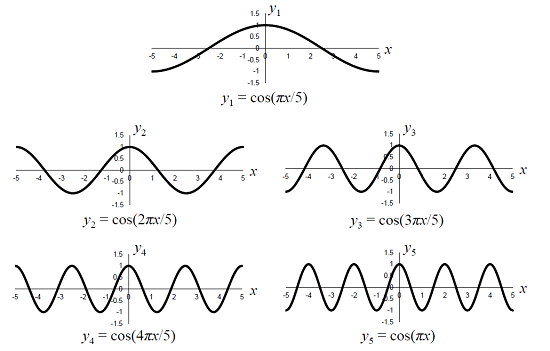

第2図・自由表面の設定(上段:High,中段:Middle,下段:Low)

第2図は、3種類の高さの自由表面です。

上段は山頂の2倍(High)に設定しています。様々な文献や書籍で見る山越え気流の図も、概ねこのようなイメージで描かれているものを多く見かけます。中段は山頂と同じ高さ(Middle)に設定しています。さらに、下段は山頂の半分の高さ(Low)に設定しています。逆転層が山頂より低い場合などを想定しています。

また、フルード数Frは、Fr=0.3, Fr=0.6, Fr=0.9の3つの場合を設定しました。この時、レイノルズ数Reは一貫して、Re=1.02×10

3を用いています。

以上の条件を基に数値シミュレーションを行いました。ここで、今回使用した数値計算のスキームは次の通りです。

・対 流 項:3次精度風上差分(UTOPIA)

・拡 散 項:2次精度中央差分

・時間発展:2次精度Adams-Bashforth法

・圧力解法:MAC(Marker And Cell)法

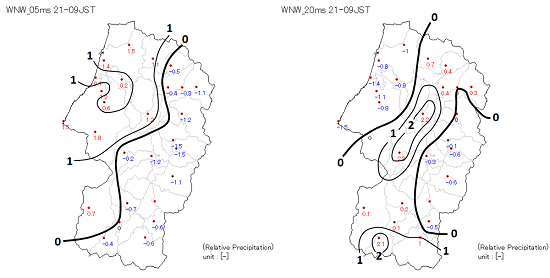

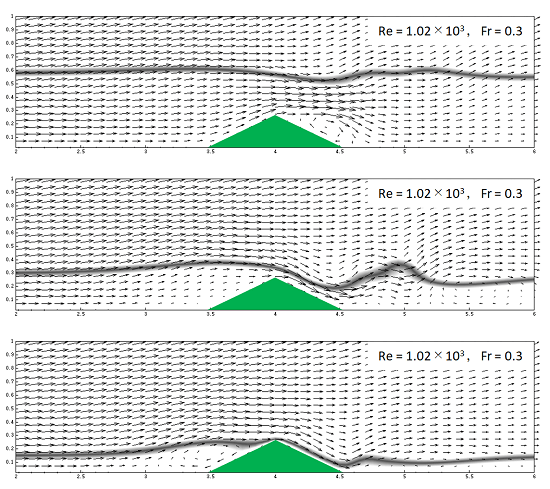

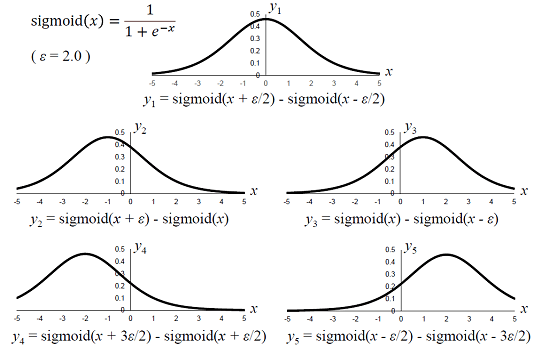

第3図・計算結果(Fr=0.3の場合 上段:High,中段:Middle,下段:Low)

第3図は、フルード数Fr=0.3の場合の計算結果です。3種類のフルード数の中では最も「遅い流れ」に相当します。また、図中の黒い帯状の領域は自由表面に相当します。

自由表面の高さで比較すると、Highの場合には、風下側の斜面上で剥離が生じ、時計回りの渦(鉛直循環)が形成されています。この渦の真上では、風速が部分的に増しています。また、その上空では自由表面が部分的に陥没していますが、概ね水平の状態を保っています。

Middleの場合は、風下側の斜面上に渦は形成されないものの、部分的に風速が増しています。しかし、風下側の麓では風は弱くなっています。その上空の自由表面は、山の風下側で少し波を打ち始めています。

Lowの場合には、風上側の斜面上で時計回りの渦が形成される一方、風下側の斜面上では部分的に風速が増しています。その上空の自由表面は、山頂から風下側で少し波を打ち始めていますが、概ね水平の状態を保っています。

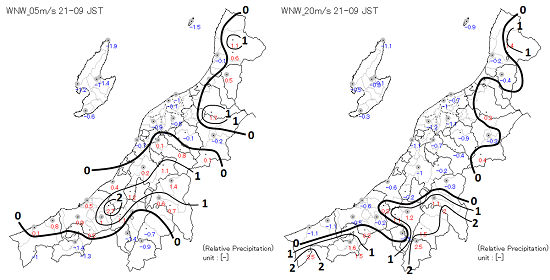

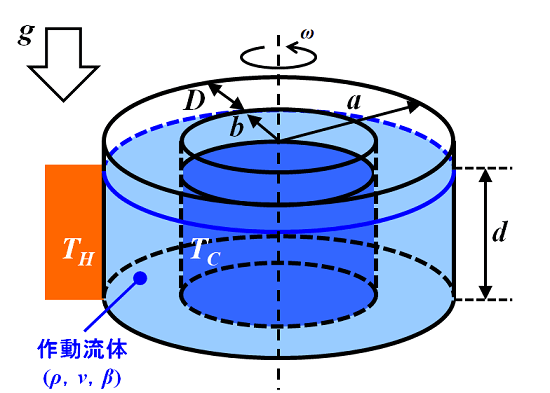

第4図・計算結果(Fr=0.6の場合 上段:High,中段:Middle,下段:Low)

第4図は、フルード数Fr=0.6の場合の計算結果です。3種類のフルード数の中では「やや速い流れ」に相当します。

自由表面の高さで比較すると、Highの場合には、風下側の斜面上で剥離が生じ、時計回りの渦が形成されています。この渦の真上では風速が部分的に増しており、地上に向かって強い風が吹き下ろすような形になっています。上空の自由表面は、山頂より風上側では水平を保つ一方、山頂より風下側では波を打っています。

Middleの場合は、風上側の斜面上で風速が増して、自由表面を押し上げて山頂を乗り越える様子が解析されています。この結果、風下側の斜面上で剥離が生じ、薄いながらも時計回りの渦が形成されています。この渦の真上では風速が部分的に増しており、地上に向かって強い風が吹き下ろす形になっています。また、上空の自由表面は、山頂より風上側では水平を保つ一方、山頂より風下側では地上に打ち付けるような波を形成しています。

Lowの場合も同様に、風上側の斜面上で風速が増して、自由表面を押し上げて山頂を乗り越えています。この結果、風下側の斜面上で剥離が生じています。この様子は自由表面の形状にも反映されています。また、自由表面は風下側では地上に打ち付けられるような激しい波となっています。

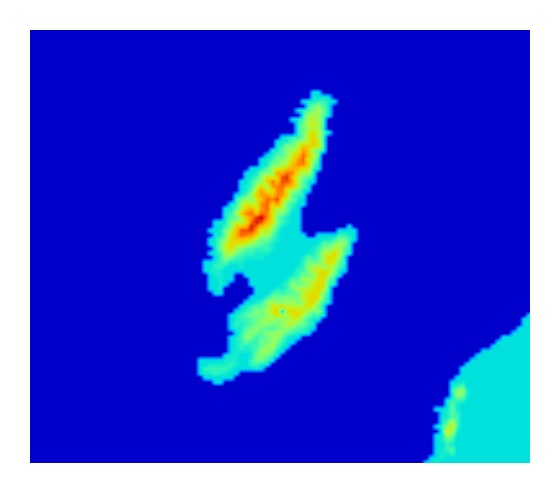

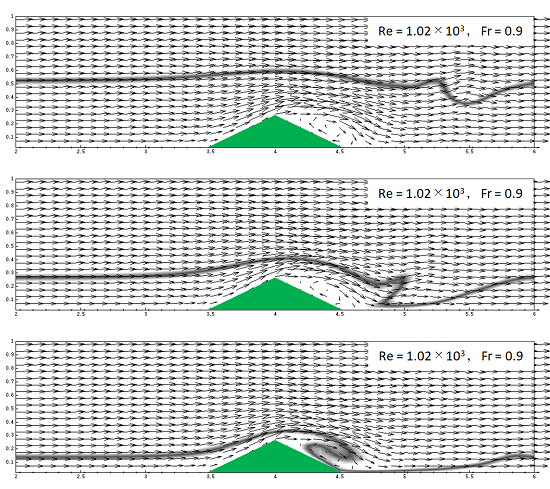

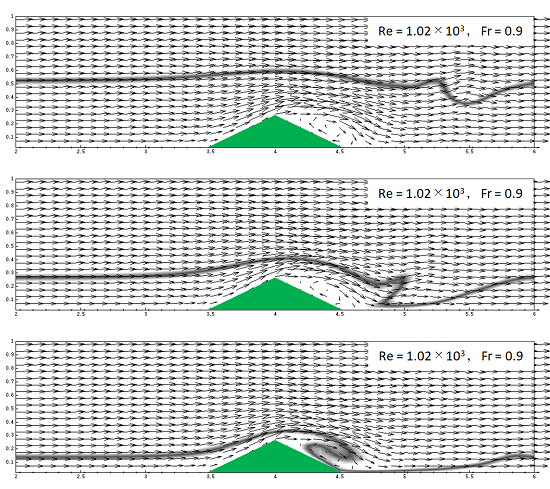

第5図・計算結果(Fr=0.9の場合 上段:High,中段:Middle,下段:Low)

第5図は、フルード数Fr=0.9の場合の計算結果です。3種類のフルード数の中では最も「速い流れ」に相当します。

主な流れの特徴は先の第4図(Fr=0.6)と同じですが、山頂より風下側の自由表面の波動、およびHighとMiddleの風下側の斜面上における渦が顕著になっています。

第1図・山越え気流の解析モデル

第1図・山越え気流の解析モデル 第2図・自由表面の設定(上段:High,中段:Middle,下段:Low)

第2図・自由表面の設定(上段:High,中段:Middle,下段:Low) 第3図・計算結果(Fr=0.3の場合 上段:High,中段:Middle,下段:Low)

第3図・計算結果(Fr=0.3の場合 上段:High,中段:Middle,下段:Low) 第4図・計算結果(Fr=0.6の場合 上段:High,中段:Middle,下段:Low)

第4図・計算結果(Fr=0.6の場合 上段:High,中段:Middle,下段:Low) 第5図・計算結果(Fr=0.9の場合 上段:High,中段:Middle,下段:Low)

第5図・計算結果(Fr=0.9の場合 上段:High,中段:Middle,下段:Low)