そういえば、本日は自分にとっては重要な出来事がありました。

小平あじさい公園を見たあと、小平駅の反対側のすぐ近くに、小平霊園があったことを思い出したのです。そこには、伊藤整の墓があるとのことで、急遽思い立って見に行ってきました。

伊藤整のお墓が小平霊園にあることは、以前からネットで調べて知っていました。

そして、新青梅街道を車で走るときは、いつも小平霊園のところを通るので、そこにあるんだなあとは思っていました。

しかし、なかなか霊園の中に入るというのは、自分の個人的関係者の墓参りでもなければちょっと気が引けます。

しかしながら「霊園」というのは、一種の公園ということです。(これは放送大学で公園のことを勉強したときに知ったのですが、霊園というのもちゃんと法律で公園の部類の1つというものになっているので、誰が入っても良い場所なのだそうです。)

霊園の入口には園内の墓地の区画番号を記載した地図が掲示されています。

ネットで調べると、有名人のお墓の番号が記載されていて写真も載っているサイトがあるので、それを参考に場所を確認して入っていきました。

伊藤整の墓は、区画4というところにあり、私は正門から入って行ったのですが、右方向の南門を更に越えたエリアにありました。そこまでは、かなりの距離で、小平霊園って本当に広いなあと思いました。

確かに、霊園北側の新青梅街道を車で走っていても、結構な直線距離があります。

正門から入ってすぐは、結構大きな囲いを持った墓石が並んでいました。私は右へと墓地の端っこのほうを歩いて行ったのですが、合同葬の場所があったり、児童施設などで亡くなった子供たちの合同のお墓があったりしました。身寄りのない子供たちの合同慰霊碑には、鯉のぼりなどが飾ってありました。

親もいない上に、子供のうちに亡くなってしまうなんて気の毒ですね。

墓地は広くて、たまにお墓参りの人が居ますが、それでも人けのないところが多く、怖くはないものの、こんなところを1人で歩いていてもいいものなのか、いいんだよね、と確かめる気分でもありました。

しばらく歩くと墓の手入れをしている業者さんのような人の姿をみつけ、ちょっとほっとしました。

・・・

しばらく歩くと南門のところに着きました。南門は通り抜け通路になっているようで、地元の人たちが自転車でびゅんびゅん通過していきました。

その通路を渡ると、まもなく目的の区画4というのがありました。伊藤整氏のお墓は4-9ー36でしたが、10と言う表示をみつけました。どのように番号がならんでいるのかわからないのですが、隣の列だろうと思って墓石を眺めていくと「伊藤家」というのが見つかりました。

上の写真の右から6個目になります。この辺りのお墓は、各家の境界線などはなく、道などもなく、芝生の上に列になって同じような形状の墓石がならんでいました。

私はこのような霊園を見たのは初めてで驚きました。

お寺のお墓の場合は、各家の区画や通路がはっきりしているのですが、霊園となるとこういうものなのですね。

「伊藤家」とは書いてあるものの、万が一別の伊藤家だったらと思い、お墓の側面を確認すると「昭和三十八年 伊藤整建之」と書いてあったので、確かに間違いがないことがわかりました。

そうか、これは伊藤整自身が生きているうちに建てたお墓なのですね。

伊藤整が亡くなったのは昭和44年11月(64歳)なので、このお墓を建てたのはその6年前の58歳の時ということになります。ということは、伊藤整は自分の入るお墓を知っていたし、ここへも来たことがあるのでしょう。

これは伊藤家のお墓なので、伊藤整1人が入っているわけではなく、ご家族も埋葬されているのかもしれません。

今はお墓参りの時期でもなく、命日でもないので、花などはなく、枯れたお花が1本ずつくらい挿さっていました。

一応手を合わせてきましたが、私のような無関係の人間が生花をあげるのも変ですよね。

そういえば、霊園に入る前に驚いたのですが、墓石・花屋さんがずらずら並んでいて、2束の生花が水を張った墓参りの桶に入って店頭にならんでいるのでした。その桶にはお店の名前が書いてあり、おそらくそこでお花を買うとそれを持ってお墓に行って、帰りに返せばよいようです。お店の中にテーブルと椅子など休憩する所が用意されている店もありました。花は1600~1800円くらいだったかな?田舎に比べるとちょっと高いように思いましたが、手ぶらで墓参りができるので便利ですね。桶には苗字が書いてあるものが店にならんでいたりして、それは固定客(墓石などをその店に注文して建てたのか?)のものをお店が預かっていて、墓参りの度に利用するのだと思います。

お墓産業というのか、霊園産業というのか、こういうのも田舎の人間には見たこともないものでした。

でも、霊園の場合は、無宗教なので法事などをしなくてもよく、管理費だけ払えばよいので経済的ですね。

都営霊園当選者のための何とか、と書いてある石材屋さんもあったので、やはり抽選で当選しないと墓地が買えないようです。

・・・

私はなぜこの作家のお墓に来たのか?

伊藤整というのは、なぜか私にとって特別な作家なのです。

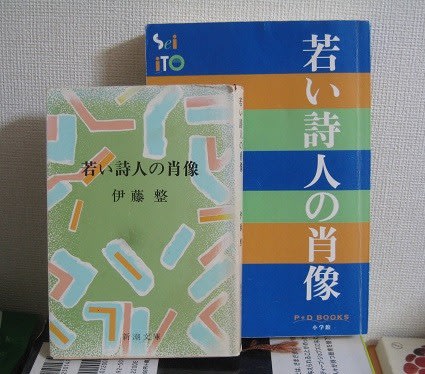

それは、「若い詩人の肖像」を高校生の時に読んで惹きこまれたからでした。

今年になってもう一度読んでみて思ったことは、

若いころ伊藤整は詩人になろうとしていて、自分の詩の才能について意識したり分析したりしていた。

詩人として作品を出したり活動したりするうちに、周囲の詩人の才能や特質などについて誰よりも鋭く認識し、その中での自分の詩人としての才能や特質や位置づけも認識していた。

それから、伊藤整は自分の詩の限界を自覚しはじめ、むしろ小説の要素に向いていることに気づくのだ。

それから、結局伊藤整は何が優れていたかといえば、やはり人の作品を分析できるということだったのだろう。

小説家でもあったが、文芸評論や翻訳などで能力を発揮した人ではなかったのだろうか。

私はあまり伊藤整の手掛けたものを読んではいないので、わかったようなことは言えないのだけど、そのように思う。

若い詩人の肖像を読み直してみて、詩人として世に出たけど、違う方向に進んで行く気配が描かれていることがわかった。

人は自分が願った方向には進まないけれど、自然に自分に適した方向(自分の才能のある方向)に進んで行くものですよね。

(老眼で小さい文字が読めなくなったので大きな文字の本を買った。)

最後に、霊園の端にも咲いていた紫陽花。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます