食料自給は国の要である。中国はこの30年の経済成長で農村から多くのものを吸い上げてきた。元々は農民は都会に出ることができなかった。戸籍を獲得できなかったが、それでも金の力は大きく多くの農民が都会へと流れ出た。農民流出で食料生産が鈍ってきた。

中国の食料自給率は、鄧小平の改革開放が大きな起点なって始まったが、2,3次産業の成長である。

今日昼のワイドショーで中国の農業政策を紹介してくれていた。日本では何かあると、現代の中国政策を否定することか始まるものである。

ところがこの国は、決めたことは何があっても突き進む突破力は凄まじいものがある。その一つがガソリン車をなくすことである。もうひとつが食料の自給である。番組では現在中国の食料自給率は、76.9%とのことである。100%が国是であったことを考えると、随分落ち込んだものである。

とりわけ海外での穀物の購入は厳しいものがある。6億4千万トンということであるから、日本の20倍にもなる。それでいて自給率を上げるというのである。

種(タネ)と黒土の保全である。野菜など現在海外に大きく依存している種は自国で開発し保全するというのである。黒土は中国民の7割に食料をあたえている、中国平原地帯の肥沃な土壌を守ろうというのである。手法はともかくとして、健全な国家のするべきことをしているといえる。

翻って日本の農政は、種は主にアメリカ資本の企業に所有権を移行させて、農家や研究所が土地土地にあった伝統的な開発を許さなくなってしまった。私たちの食をもアメリカ塗りはらった売り払ったといえる。

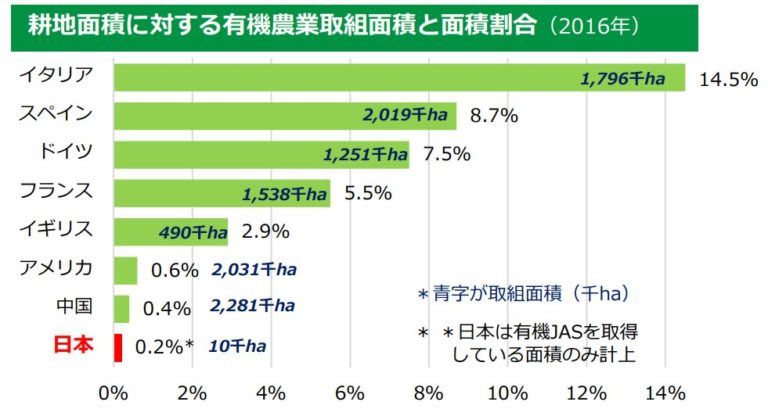

日本は世界で最も単位面積当たりの化学肥料の投与量が多い国である。同時に世界でもっとも有機農業の作付面積が少ない国でもある。(下図)

日本は収穫される農産物の質を問うことなく、金銭で評価しる国である。中国のように肥沃な土壌を保全しようなどという発想はまるでない。このことは同時にCO2削減を抑制することにもなる。

日本hあ食料自給率38%(見かけ上)しかない。中国は80%を切って慌てふためいている。台湾侵攻でアメリカとその属国の経済制裁に絶えられる体力強化とも見えなくもないが、中国の食料自給へのこだわりを日本は見習うべきである。穀物の備蓄も上図のように高く、買い占めの臭いもするが、中国は食糧安全保障を真剣に考えているといえる。

翻って日本は補助金で農家を黙らせる農政しかやっていない。ヨーロッパ諸国のように、生産物への評価や所得補償などそれに中国のように強権的に食料生産へ動き出すこともない。

コロナ、気候変動、ロシアのウクライナ侵略、円安のクワトロ機器のこの現在、食料安全保障こそが、真の安全保障であることを学ぶべきである。

臭いさえする。

臭いさえする。