知人が所有していた史料映像。

平成11年10月吉日改定の川西町下永八幡神社の行事覚書帳である。

1月4日に行われる行事に座五人中が集まって作る苗末に牛玉。

両方とも村各戸に配布する日は1月15日。

午前7時に営む行事は正月を飾った門松などを焼却するとんど焼き。

西城(にしんじょ)、東城(ひがしんじょ)それぞれの地で行われるいわゆるトンド焼きである。

その際に行われる御田祭の苗松祓い、つまりご祈祷である。

役目を担うのは座の長老にあたる一老である。

祈祷を終えた苗松と牛玉を各戸に配る、と書いてあった。

1月4日の座五人中がされる作業は、一つに二股の柳の木の採取である。

その本数は120本。

東方の地区に10束とも書いていた。

午前中に門松を片付けて、午後もまた集まって作業の継続。

牛玉宝印書作りもあれば、苗松の藁括りもある。

二股の柳の木は先を割いて牛玉宝印書を挟めるようにする。

他に御供餅下げもある5日の行事に氏子らは集まることはない。

できるなら朝からの作業に伺いたいと思って訪れた。

到着した時間帯は午前9時半。

八幡神社にはどなたもおられない。

神社向かいにある公民館の扉は開いていない。

境内に自転車があったからどこかへ行かれているようだと判断した。

しばらく待っていたら軽トラなどに分乗された五人中が戻ってこられた。

伺えば近くに自生するカワヤナギの木を採取しに出かけていたという。

下永・八幡神社の年中行事は多々ある。

平成18年12月29日に行われた

門松飾り。

翌年の平成19年1月14日に行われた

ヨロイ吊りに同年6月4日の

粽作りと

端午の節句の粽配り。

また、平成19年6月3日の

西城のキョウに続いて行われた

東城のキヨウ行事。

さらには、平成19年10月7日に行われた

百味御供に同日に行われた

当家祭礼も取材したことがある。

それから11年も経った平成30年の1月4日の五人中。

ご無沙汰しているものだからすっかり様変わり。

と、いうのも五人中は一年ずつに繰り上がるいわば村神主。

「五人中入り福」の儀式を経て務める村神主。

五老入りから一年ずつ繰り上がって最後のお勤めが一老である。

11年前に取材させていただいた座中はこの日の場にいない。

経緯を伝え、承諾を得てから苗松に牛玉さん作りを拝見する。

軸付きの奇麗な松葉である。

予め刷っていた牛玉はベンガラ朱の色。

古くから伝わる版木で一枚、一枚を刷っていたという一老のKさんが見せてくださった。

版木の彫りは「牛玉 白米寺 寶印」である。

その形をじっくり拝見させていただいた。

見るからに古そうな形状。

塗りこんだ墨の色も含め、版木の年代を知りたくなる。

もしかと思って裏面も拝見したら、あった。

彫り文字で記す年代は・・・なぜか見られない。

「下長 奉キシン井ケノ坊 矢田門 大工正清 巳酉十二月日」とある。

年代彫りは見られないが、矢田村の「大工正清」である。

間違っていなければ、凄い名工の大工頭、中井正清の名である。

永禄八年(1565)から元和五年(1619)を生きてきた江戸時代初期の

大工頭。

大和の国の斑鳩法隆寺西大門前の西里。

先祖代々にわたって本拠地とした西里が生まれ。

豊臣家の大工頭を務めた家系。

大阪城や京都方広寺・大仏殿の建造も関わっていた。

政権交代後の徳川家康が信任した

正清。

手がけた京都二条城、京都御所、江戸城、駿府城、檀上寺、日光東照宮から江戸の町割りまで数多くの築造事業をこなしてきた歴史に残る大和守。

その正清は

中井主水正清(なかいもんどまさきよ)であろう。

”巳酉”の干支がある年を手繰っていけば、嘉永二年(1849)、寛政元年(1789)、享保十四年(1729)、寛文九年(1669)、慶長十四年(1609)、天文十八年(1549)が挙がるが、中井正清が生存した範囲にあるのは、慶長十四年(1609)としか考えられない。

推定であるが、版木を寄進した年代は巳酉年の慶長十四年。

慶長十九年から始まった大坂冬の陣に夏の陣よりも5年前。

徳川家2代目の徳川秀忠が江戸幕府2代目に就任してから4年後になる。

『大和郡山城ばーずあい』にある城下町百話が伝える中井主人正清である。

「実相寺(※大和郡山市矢田町通)の創建は、慶長年間の1596年から1615年、徳川家康に命ぜられた大工中井主人正清が正誉上人を開山として建立・開創した寺。山号は無漏山、という浄土宗知恩院の末寺である。畿内近江六ヶ国大工頭にのぼった藤左衛門正清(※1565~1619)は、慶長十一年(1606)、従五位下に叙爵し大和守千石に任官した。また、同寺は中井家先祖本貫(ほんがん)の大和の国における菩提寺でもある」。詳しくは城下町百話「町・寺社地」(下)に書かれた「新編郡山町中記」・三十一番 外矢田町(そとやたまち)」を参照されたい。

「

中井正清の先祖と子孫が気になる・・」ブログによれば、慶長十四年は、秀頼が大仏再建の工を起こし、正清を大工棟梁に任じた年。

給地を祖父と縁深い大和添下郡城村(※大和郡山市城町)にあった。

他に外川村(※大和郡山市外川町)、小和田村(※奈良市大和田町)。

城村の西方に通称矢田寺(※正式には矢田山金剛山寺)がある。

版木にある「矢田門」は、その矢田寺の“門”とも思えるが、おそらく実相寺が所在る「矢田町通」にあったと推定する“(大)門”ではなかろうか。

また、現在の城町に小字主水山がある。

旧村になる主水山。

もともとは字主水山であった。

ちまたに聞く話では、主水山に殿さんが住んでいたと伝わる。

屋敷があったのかどうか存じないが、その名残で付けられた「字主水山」が本来の住居表示だった。

版木にある“下長”の地である。

古くは中世時代の文書に登場する「下長村」。

その後の1700年代に現在も通じる「下永村」になったと、川西町下永・八幡神社前に掲げる

村の歴史にそうあることから、版木にあった「下長」からも推定できるように、ここ下永は慶長年間における“下長”村と判断した。

版木、朱印、ベンガラに皿などを収めた箱(昭和5年10月15日新調)に蓋がある。

返してみたら2人の神社惣代に神社惣代衆五人中の世話人名が墨書されていた。

下永付近を流れる大和川。

護岸工事をしてからは少なくなったという葉付きのカワヤナギ。

探すのも困難であるが、自生するカワヤナギのすべてが途絶えると神社行事も差し支えるようになると危惧される。

採取する葉付きのカワヤナギ。

先の芽やその辺りにある葉を残して採取する。

枝伐りの長さは揃えて伐っているが、かつては「もっと長かったかもしれない。どないかしてはったんかわからないが、長い年月を経ているうちに変化したと思っている」と話す一老のKさん。

カワヤナギの枝と一緒に束ねるのが門松の松葉。

正月三が日を飾った門松の松を解いて作る。

長さを揃えた松葉とカワヤナギを揃える。

本来なら「牛玉 白米寺 寶印」すべてにベンガラを塗って半紙に刷るのであるが、いつのころか「白米寺」の文字だけになった。

撮らせてもらった版木。

その文字部分だけが、他と比べて白っぽくなっている。

塗ったあとは次の年のために奇麗にしておく。

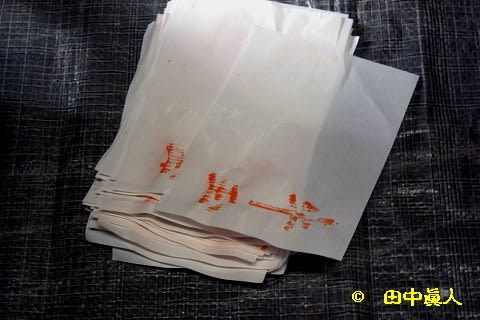

半紙の右1/3に刷った「白米寺」の文字が表になるよう松葉とカワヤナギを巻くように包む。

解けないように用意していた紐で括る。

下永は転居してきた新町も含めると200軒以上にもなる集落。

旧村というか氏子農家の52軒に配る豊作願いの印し。

53本の護符を作るが、1本は次年度のための見本にしている。

参籠所の床に並べたできあがりの牛玉さん護符。

光がそこだけに当たった。

本数が多いだけに手間のかかる牛玉さん作り。

数えやすいように床に並べたら41本。

残りが12本。

もう少し時間がかかるなぁと言いながら作業をしていた。

すべての本数が揃ったら御供台にのせて作業を終える。

扉の向こうは社殿。

神さんに見えるように御供台にのせた。

氏子家に配るのはとんど焼きを終えてからである。

かつては小正月の1月15日にしていたが、現在は成人の日の祝日。

不在の家も含めてポストに投函して配るそうだ。

その手段は6月4日に行われる神社行事の端午の節句。

2本組で一対になる粽配りと同じ。

粽作りは240本。

配るのは一対であるから120軒。

これもまた手間のかかる行事であるが、今も続けているという粽配りは

平成19年の6月4日に拝見したことがある。

ちなみに

粽作りは大勢の人たちによって作られる。

これもまた拝見させていただいたことがある。

ところで牛玉さん護符にあった白米寺(はくまいじ)である。

この日は八幡神社の行事。白米寺の扉を開けることはない。

1カ月先の2月15日は涅槃会がある。

その日は扉を開けてご本尊などを開帳する。

正念寺の僧侶はもとより集まって手を合わせるのは高齢の婦人たち。

いわゆる尼講のみなさん方であるが、開扉するのは錠前を管理している五人中の一老、二老である。

朝から準備を整えて午前中に終わる涅槃会。

よろしければ拝見したいとお願いしたら、関係者に伝えておくと言ってくれた。

感謝申し上げて場を離れた。

(H30. 1. 4 EOS40D撮影)