例年、日程は固定されていないものの、砂もちの風習がみられる大和郡山市小泉町・小泉神社の砂もち。

だいたいが、26日辺りでは、と推定している砂もち。

拝殿前の境内。2列になるように砂の山を築く。

ある年は23日だった。

また、ある年は26日。

平成24年に立ち寄った日は、12月27日。

昨日に持ち込まれ、今朝に砂盛り。

整然と並べた砂の山であった。

平成26年に訪れた12月26日。

到着したときには、すでに終わっていた砂もち。

奉納される方とは、その後も、ご対面していない。

ふと、思いだし、翌日の27日に立ち寄った小泉神社。

許容台数は少ないが、駐車場に車を停めて参拝もする。

到着時間は、午後3時、ちょっと前。

大きく見える砂の山。

トラックに積んでここまで運んだまま。

あくまでこの時点では、砂モチとは言えない状態。

小山の砂盛は明日の28日で、あろう。

確認できる日程は、各地で行われる行事の取材が予定している。

おそらく大晦日の夕方に近い時間帯になろう。

訪問ついでに撮っておいた絵馬札納め。

家内安全、学業成就に健康祈願。

参拝者が思いをしたためた願掛け絵馬がいっぱいある。

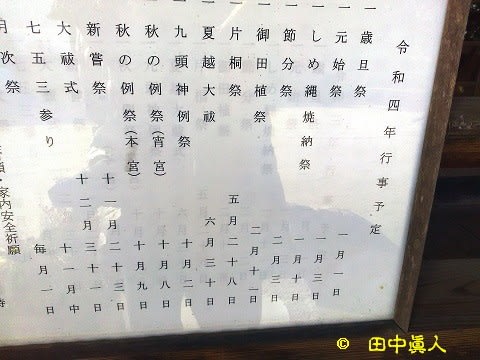

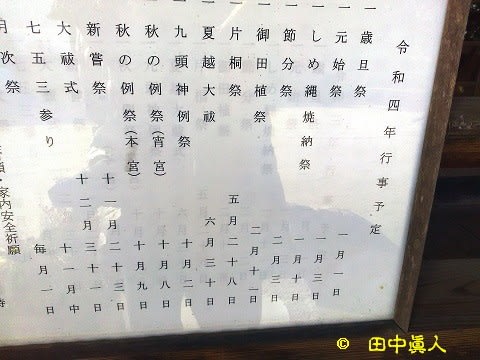

そうそう、観ておきたい小泉神社の年中行事。

毎年の2月11日が御田祭。

その日までもち寄られた砂もちの砂。

大事な砂は、御田祭の際に用いられる。

田を耕す仕草が行われる。

四方に縄を張り結界を形成する。

その神聖な場で行われる所作。

ちゃいちゃいと声をかけて模倣の農耕牛を手綱でひいて操る。

その際である、氏子や一般参拝者までが、砂もちの砂を握って牛にめがけて投げつける。

砂は、雨である。砂(※雨)を降らす氏子や参拝者は、稲作に大切な水をもたらすワケだ。

それは天から落ちてくる雨。

一度、拝見したことがあるが、みな楽しそうに砂を撒いていたなぁ。

(R3.12.27 SB805SH 撮影)

だいたいが、26日辺りでは、と推定している砂もち。

拝殿前の境内。2列になるように砂の山を築く。

ある年は23日だった。

また、ある年は26日。

平成24年に立ち寄った日は、12月27日。

昨日に持ち込まれ、今朝に砂盛り。

整然と並べた砂の山であった。

平成26年に訪れた12月26日。

到着したときには、すでに終わっていた砂もち。

奉納される方とは、その後も、ご対面していない。

ふと、思いだし、翌日の27日に立ち寄った小泉神社。

許容台数は少ないが、駐車場に車を停めて参拝もする。

到着時間は、午後3時、ちょっと前。

大きく見える砂の山。

トラックに積んでここまで運んだまま。

あくまでこの時点では、砂モチとは言えない状態。

小山の砂盛は明日の28日で、あろう。

確認できる日程は、各地で行われる行事の取材が予定している。

おそらく大晦日の夕方に近い時間帯になろう。

訪問ついでに撮っておいた絵馬札納め。

家内安全、学業成就に健康祈願。

参拝者が思いをしたためた願掛け絵馬がいっぱいある。

そうそう、観ておきたい小泉神社の年中行事。

毎年の2月11日が御田祭。

その日までもち寄られた砂もちの砂。

大事な砂は、御田祭の際に用いられる。

田を耕す仕草が行われる。

四方に縄を張り結界を形成する。

その神聖な場で行われる所作。

ちゃいちゃいと声をかけて模倣の農耕牛を手綱でひいて操る。

その際である、氏子や一般参拝者までが、砂もちの砂を握って牛にめがけて投げつける。

砂は、雨である。砂(※雨)を降らす氏子や参拝者は、稲作に大切な水をもたらすワケだ。

それは天から落ちてくる雨。

一度、拝見したことがあるが、みな楽しそうに砂を撒いていたなぁ。

(R3.12.27 SB805SH 撮影)