先月の5月23日にも訪れていた大和郡山観光VGC観光案内所。

常時、開放しているのではなく、大和郡山観光VGC(ボランテイアガイドクラブ)が、滞在される火・木曜に日曜日と祝日。滞在時間は、午前10時から午後3時まで。

所在地は、旧城下町の一角。

大和郡山市今井町。

南北を貫く藺町線(※いのまちせん)・中央に立地している。歴史的に使命を果たした由緒ある「箱本十三町(※はこもとじゅうさんちょう)」。

「箱本」は、江戸時代の郡山藩・郡山町中に設けた町人の自治組織。

地子(※土地に対する税金)免除の特権を与えられた本町・今井町・奈良町(ならまち)・藺町(いのまち)・柳町(やなぎまち)・堺町(さかいまち)・茶町(ちゃまち)・豆腐町(とうふまち)・魚塩町(うおまち/しおまち)・材木町((ざいもくちょう)・雑穀町(ざこくまち)・綿町(わたまち)・紺屋町(こんやまち)の箱本十三町。城下町の中心部。

本町、魚塩町からはじまった城下町形成。

全国津々浦々にある城下町も同じような町名で形成されている。

のちに箱本組織が地区拡大したため、最初の組織を内町十三町と呼び、新たに追加組織された地区組織を外町と称した。

ちなみに、車町蛭子神社の十日えびす行事を取材した際に、拝見した重要古文書。

天正拾九年(1591)十一月十五日のお定書『車町家持定之事』に、極めて重要なキーワードを見つけた。

車町は、後に免除となった外町のひとつ。

その件、「天正15年11月30日に倒れ、天正19年1月22日死去後に中納言こと秀保が城主になる時代に、地租を免除した」とあった。

いわゆる箱本制度である、箱本十三町・地子免除の一端を示す重要な古文書である。

『車町家(※本家家持16軒)約定之事』については「大和郡山城ばーずあい ―図説 城郭と城下町― 城下町百話【町 寺社地】上」が詳しいので、参照されたい。

その名称を冠に付与した「箱本十三町案内所」。

HPに大和郡山市内、特に城下町を中心に巡る観光マップを装備している。

来訪される場合は、目的に見合ったマップ資料を選び、足を運んでいただきたいが、予めダウンロードし、目的地のルートを頭に描いておけば、より効果的だが、旧城下町内は、一方通行が多く、不慣れな方は迷うこと度々。

12年前まで勤めていた市営の施設、市民交流館に電話が鳴った。

「ここがどこだかわからない。どこをどういけば・・・いいのでしょうか」など、問い合わせ電話がしょっちゅうかかった。

一方通行を逆進していた車内から求める電話。

当時のカーナビの精度もあるが、難儀される方のほとんどが、カーナビの指図を無視して走行していたようだ。

現在は、スマホ情報を活用されるのが、いちばんであろう。

マップを参考に、予めポイントを決め、駐車場の位置も確認しておくことも大事だろう。

なお、もっと、もっと詳しく知りたい方は、「大和郡山ばーずあい」が最も詳しい。

情報の多さ、さまざまな角度、視点から提供してくださった「大和郡山ばーずあい」に感謝するしかない。

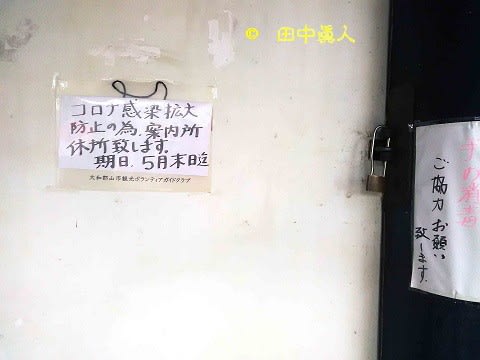

観光案内所が開放されたなら、隣接する付属施設の「語り部の館」も入室できるのでは、と思って出かけた。

訪れた観光案内所。入室し、ご挨拶したらお久しぶり。

なんと、平成25年12月に取材した元藩医家の神農さん行事の家族さんだった。

第5期大和郡山観光VGCの一員であるKさん。

雑穀町にお住まいするお家行事。

年中行事は数々あり、いずれも丁寧にされている。その一部も取材させていただいた。

年末・大晦日は三宝飾り。

正月の元日に行われるサンニンサン。

「サンニンサン」と呼んでいるお家の神さんに正月迎えの三膳御供。

8月のお盆は、先祖迎え。

懐かしい話題に盛り上がり。

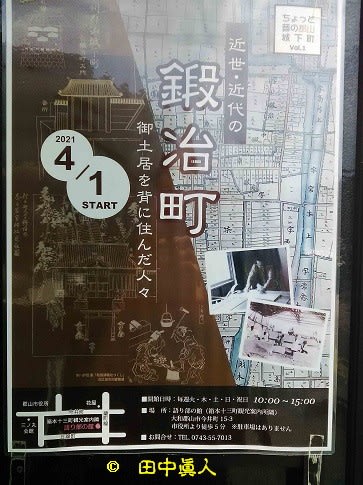

今日の来訪目的は、「語り部の館」に展示している鍛冶町発掘調査報告である。

語り部の会が、管理する報告資料を展示している。

本日は、代表不在であったが、応対してくれた8期性の男性が、開錠。

入館させてもらった。

2階の会場いっぱいに拡げた展示物品は、鍛冶町発掘調査に出土した土管などを解説したパネルだ。

都市計画道路建設に伴う発掘調査。

その場は、城下町を取り囲んでいる外堀の内側辺りの東南角地。

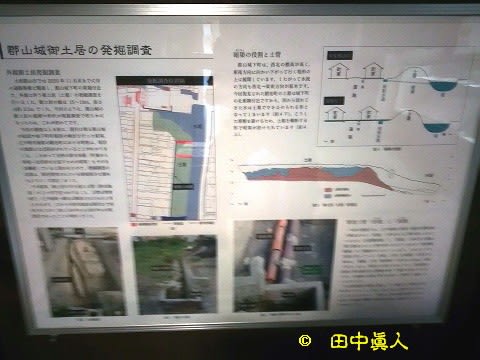

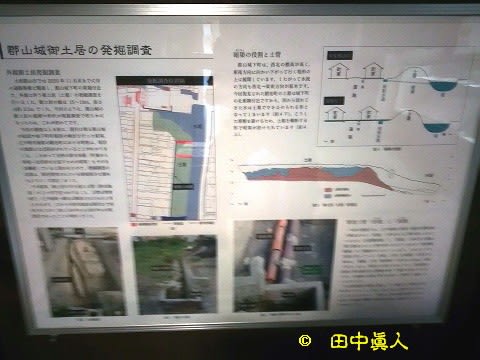

郡山城と城下町を取り囲んでいた外堀跡付近の発掘調査で、外堀の内側に築かれていた近世の土塁(御土居(おどい))や、素焼きの土管をつないだ排水施設が見つかったと発表した。

排水施設は現在も機能しており、市は「当時の土木技術や土管の製作技術の優秀さを示している」と評価している。

都市計画道路の建設に伴う発掘調査。

現場は外堀の東端部分にあたり、調査面積は計約240平方メートル。

土塁は幅約15メートル~約18メートル、高さは約2.5メートルあり、出土品などから17世紀前半に築造され、18世紀前半に大がかりな修復が行われた可能性が高いという。

土管をつないだ排水管は2カ所で確認され、土塁の中を直角に貫くように通した暗渠(あんきょ)。

土管は常滑焼(愛知県)とみられ、江戸後期~幕末に製造されたもの。

2カ所とも造り替えた形跡があり、使われなくなった古い方の排水管が残っていた。

土管1本の長さは約49~64ンチ、直径は約14~19センチ。

一部は漏水防止のため、土管の継ぎ目部分を漆喰で固めてあった。

排水管は、城下町の家々の生活排水などを外堀に流すためのものだが、現在も雨水が流れていることが分かっている。

市都市計画課文化財保存活用係は「排水施設が、およそ160年から200年もの間、現役で機能しているのは驚き。土塁の状態も良く、郡山藩がちゃんと維持管理をしていたのだろう」としている。

旧郡山城下の東端(※同市北鍛冶町)で、江戸時代後期から幕末ごろ(約200~160年前)に土塁の下に敷設された地下排水施設の土管が見つかったと発表した。

愛知県の常滑焼とみられ、今でも排水機能を果たしている現役の土管だった。

市は「当時の土木技術や土管製作技術の優秀さを示す貴重な資料」と評価し、現地説明会も開いたそうだ。

道路整備に伴う発掘調査で確認された外堀に水を流す地下水路(※暗きょ)があると想定し、調査を進めた。

大和郡山市都市計画課文化財保存活用係が郡山城御土居から発掘調査した江戸後期・幕末のころに製作した2本(赤焼きと真焼き)の「常滑焼土管」現物を展示していた。

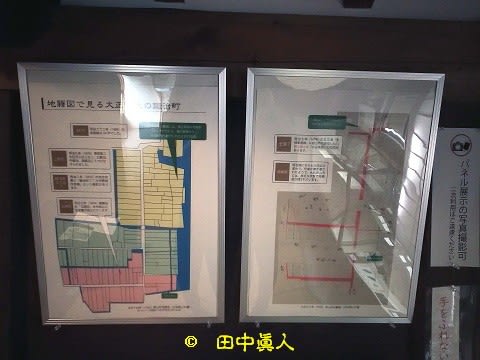

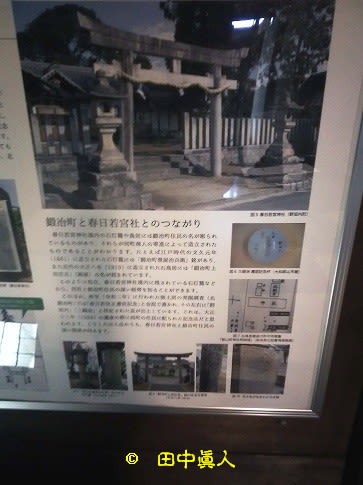

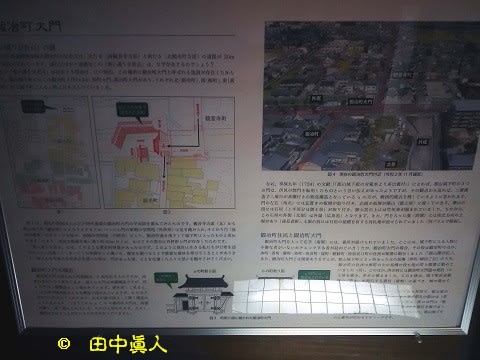

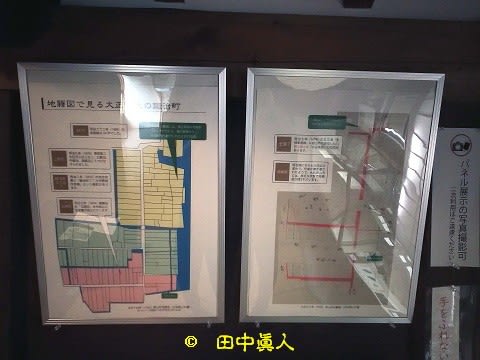

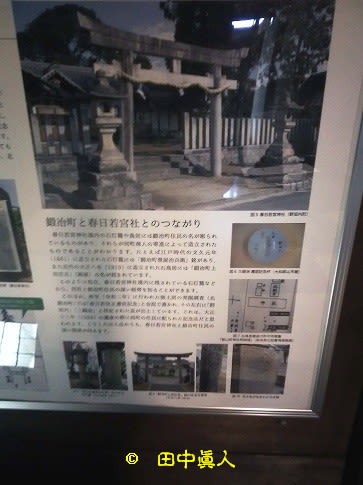

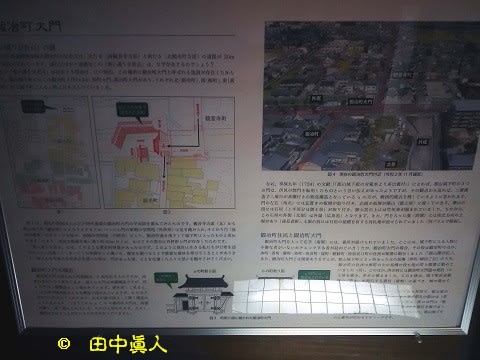

その他、資料として「地籍図で見る大正時代の鍛冶町」、「戦後の鍛冶町の変遷」、「絵図で見る江戸時代の鍛冶町」、「郡山城御土居の発掘調査」、「春日若宮神社と鍛冶商人(春日若宮神社の遷座/鍛冶町と春日若宮神社のつながり)」、「鍛冶町について(鍛冶町の位置/鍛冶町に住んだ人/近代以降の鍛冶町)」、「鍛冶町大門の構造」を一枚、一枚を拝見。

自ずとわかってくる城下町における鍛冶町の役割が見えてくる。

なお、発掘調査は、鍛冶町にある年中行事には触れていない。

数年間に亘って調査した、鍛冶町と関係が深い外堀外、東側の地になる野垣内町に鎮座する春日若宮神社の年中行事。

両町に氏子総代が就き、行事を執行する両町の鎮守社である。

一部ではあるが、年中行事は、私が取材した伝統的行事をここにリンクしておく。

その一つに、大和郡山市内に今も継承している大晦日の夕刻までに行われる砂の道習俗がある。

県内においても、数少なくなった貴重な習俗である。

その砂の道習俗を担っているのは、北、中、南の鍛冶町自治会の人たち。

そう、野垣内町に住まいする人たちでなく、鍛冶町に住む鍛冶町自治会の人たちである。

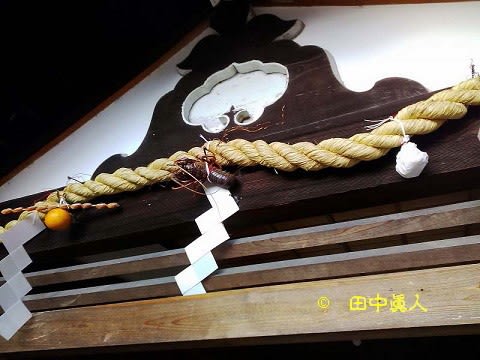

その砂撒きをする前日の晦日は、しめ縄かけ。

中央に、伊勢海老を掲げるのも珍しい。

また、かつては多くの鍛冶仕事をしていた鍛冶師が住まう町。

近年にはたった1軒になった、という鍛冶町。

県内事例では珍しく、鍛冶師の祭り行事にフイゴ(※鞴)の祭りがあったようだ。

今は、完全に廃れてしまったが、私が取材した平成21年12月8日のフイゴの日。

鞴の文字も消えていたが、崇める「正一位八要姫稲荷大明神」の幟を立てる。

鍛冶師の儀礼は消え、幟旗だけを立てるようにしたのだろう。

参考までに挙げておくが、12月8日は、鍛冶師のまつり。

仕事休み、感謝する日でもある。

今も現役の野鍛冶師が行うフイゴの祭りを参照していただきたい。

尤も、城下町での暮らしに必要な刃ものは、包丁、鋏などの生活用具に江戸時代のころからは、戦乱のない時代の武士が携行する刀。

農の営みは、城下町の外。

引き合いは多かった、と思われるのだ。

ちなみに、春日若宮神社の行事取材は、平成19年10月12日に行われた秋祭からはじまった。

さて、発掘調査である。

中には大量に出土した生活用具。

実用的に使われていた絵付け茶碗にプリント茶碗。

子供の遊ぶ道具のおはじきにサイコロとか陶製のままごと道具もある。

他に、目的がわかる稲荷社に用いられたと推定できる狐形土製品。

金属製の蓋とか、さまざまな文様のタイル。

多数のガラス製品にゴム栓付き目薬容器。

白磁の祝い杯は春日若宮神社の正遷宮記念に配布されたもの。

地区名の野垣内・三鍛冶(※北・中・南鍛冶)の記銘があった。

この記念杯は、他の資料から大正十三年(1924)とわかっている。

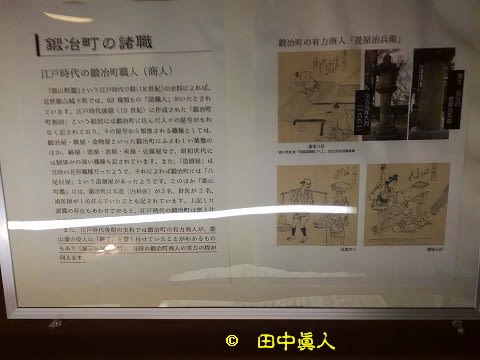

また、資料に鍛冶町に暮らす職人、商人らの諸職。

※鍛冶屋・鉄屋・金物屋・綿屋・壺屋・油屋・米屋・豆腐屋・畳屋などもあった。

実際、郡山城下町の諸職人は63種にもなるそうだ。

会場から階段を下りたところにも展示物を並べていたが、これらはどうやら、直接関係するものではなかった。

滞在した時間帯は、午後12時半から1時過ぎ。

短時間であったが有意義な資料を拝見。

室内は明るくなく、暗いがため、私のガラホ携帯画像では、ここまで・・・

ご容赦願いたい。

(R3. 6.20 SB805SH撮影)

常時、開放しているのではなく、大和郡山観光VGC(ボランテイアガイドクラブ)が、滞在される火・木曜に日曜日と祝日。滞在時間は、午前10時から午後3時まで。

所在地は、旧城下町の一角。

大和郡山市今井町。

南北を貫く藺町線(※いのまちせん)・中央に立地している。歴史的に使命を果たした由緒ある「箱本十三町(※はこもとじゅうさんちょう)」。

「箱本」は、江戸時代の郡山藩・郡山町中に設けた町人の自治組織。

地子(※土地に対する税金)免除の特権を与えられた本町・今井町・奈良町(ならまち)・藺町(いのまち)・柳町(やなぎまち)・堺町(さかいまち)・茶町(ちゃまち)・豆腐町(とうふまち)・魚塩町(うおまち/しおまち)・材木町((ざいもくちょう)・雑穀町(ざこくまち)・綿町(わたまち)・紺屋町(こんやまち)の箱本十三町。城下町の中心部。

本町、魚塩町からはじまった城下町形成。

全国津々浦々にある城下町も同じような町名で形成されている。

のちに箱本組織が地区拡大したため、最初の組織を内町十三町と呼び、新たに追加組織された地区組織を外町と称した。

ちなみに、車町蛭子神社の十日えびす行事を取材した際に、拝見した重要古文書。

天正拾九年(1591)十一月十五日のお定書『車町家持定之事』に、極めて重要なキーワードを見つけた。

車町は、後に免除となった外町のひとつ。

その件、「天正15年11月30日に倒れ、天正19年1月22日死去後に中納言こと秀保が城主になる時代に、地租を免除した」とあった。

いわゆる箱本制度である、箱本十三町・地子免除の一端を示す重要な古文書である。

『車町家(※本家家持16軒)約定之事』については「大和郡山城ばーずあい ―図説 城郭と城下町― 城下町百話【町 寺社地】上」が詳しいので、参照されたい。

その名称を冠に付与した「箱本十三町案内所」。

HPに大和郡山市内、特に城下町を中心に巡る観光マップを装備している。

来訪される場合は、目的に見合ったマップ資料を選び、足を運んでいただきたいが、予めダウンロードし、目的地のルートを頭に描いておけば、より効果的だが、旧城下町内は、一方通行が多く、不慣れな方は迷うこと度々。

12年前まで勤めていた市営の施設、市民交流館に電話が鳴った。

「ここがどこだかわからない。どこをどういけば・・・いいのでしょうか」など、問い合わせ電話がしょっちゅうかかった。

一方通行を逆進していた車内から求める電話。

当時のカーナビの精度もあるが、難儀される方のほとんどが、カーナビの指図を無視して走行していたようだ。

現在は、スマホ情報を活用されるのが、いちばんであろう。

マップを参考に、予めポイントを決め、駐車場の位置も確認しておくことも大事だろう。

なお、もっと、もっと詳しく知りたい方は、「大和郡山ばーずあい」が最も詳しい。

情報の多さ、さまざまな角度、視点から提供してくださった「大和郡山ばーずあい」に感謝するしかない。

観光案内所が開放されたなら、隣接する付属施設の「語り部の館」も入室できるのでは、と思って出かけた。

訪れた観光案内所。入室し、ご挨拶したらお久しぶり。

なんと、平成25年12月に取材した元藩医家の神農さん行事の家族さんだった。

第5期大和郡山観光VGCの一員であるKさん。

雑穀町にお住まいするお家行事。

年中行事は数々あり、いずれも丁寧にされている。その一部も取材させていただいた。

年末・大晦日は三宝飾り。

正月の元日に行われるサンニンサン。

「サンニンサン」と呼んでいるお家の神さんに正月迎えの三膳御供。

8月のお盆は、先祖迎え。

懐かしい話題に盛り上がり。

今日の来訪目的は、「語り部の館」に展示している鍛冶町発掘調査報告である。

語り部の会が、管理する報告資料を展示している。

本日は、代表不在であったが、応対してくれた8期性の男性が、開錠。

入館させてもらった。

2階の会場いっぱいに拡げた展示物品は、鍛冶町発掘調査に出土した土管などを解説したパネルだ。

都市計画道路建設に伴う発掘調査。

その場は、城下町を取り囲んでいる外堀の内側辺りの東南角地。

郡山城と城下町を取り囲んでいた外堀跡付近の発掘調査で、外堀の内側に築かれていた近世の土塁(御土居(おどい))や、素焼きの土管をつないだ排水施設が見つかったと発表した。

排水施設は現在も機能しており、市は「当時の土木技術や土管の製作技術の優秀さを示している」と評価している。

都市計画道路の建設に伴う発掘調査。

現場は外堀の東端部分にあたり、調査面積は計約240平方メートル。

土塁は幅約15メートル~約18メートル、高さは約2.5メートルあり、出土品などから17世紀前半に築造され、18世紀前半に大がかりな修復が行われた可能性が高いという。

土管をつないだ排水管は2カ所で確認され、土塁の中を直角に貫くように通した暗渠(あんきょ)。

土管は常滑焼(愛知県)とみられ、江戸後期~幕末に製造されたもの。

2カ所とも造り替えた形跡があり、使われなくなった古い方の排水管が残っていた。

土管1本の長さは約49~64ンチ、直径は約14~19センチ。

一部は漏水防止のため、土管の継ぎ目部分を漆喰で固めてあった。

排水管は、城下町の家々の生活排水などを外堀に流すためのものだが、現在も雨水が流れていることが分かっている。

市都市計画課文化財保存活用係は「排水施設が、およそ160年から200年もの間、現役で機能しているのは驚き。土塁の状態も良く、郡山藩がちゃんと維持管理をしていたのだろう」としている。

旧郡山城下の東端(※同市北鍛冶町)で、江戸時代後期から幕末ごろ(約200~160年前)に土塁の下に敷設された地下排水施設の土管が見つかったと発表した。

愛知県の常滑焼とみられ、今でも排水機能を果たしている現役の土管だった。

市は「当時の土木技術や土管製作技術の優秀さを示す貴重な資料」と評価し、現地説明会も開いたそうだ。

道路整備に伴う発掘調査で確認された外堀に水を流す地下水路(※暗きょ)があると想定し、調査を進めた。

大和郡山市都市計画課文化財保存活用係が郡山城御土居から発掘調査した江戸後期・幕末のころに製作した2本(赤焼きと真焼き)の「常滑焼土管」現物を展示していた。

その他、資料として「地籍図で見る大正時代の鍛冶町」、「戦後の鍛冶町の変遷」、「絵図で見る江戸時代の鍛冶町」、「郡山城御土居の発掘調査」、「春日若宮神社と鍛冶商人(春日若宮神社の遷座/鍛冶町と春日若宮神社のつながり)」、「鍛冶町について(鍛冶町の位置/鍛冶町に住んだ人/近代以降の鍛冶町)」、「鍛冶町大門の構造」を一枚、一枚を拝見。

自ずとわかってくる城下町における鍛冶町の役割が見えてくる。

なお、発掘調査は、鍛冶町にある年中行事には触れていない。

数年間に亘って調査した、鍛冶町と関係が深い外堀外、東側の地になる野垣内町に鎮座する春日若宮神社の年中行事。

両町に氏子総代が就き、行事を執行する両町の鎮守社である。

一部ではあるが、年中行事は、私が取材した伝統的行事をここにリンクしておく。

その一つに、大和郡山市内に今も継承している大晦日の夕刻までに行われる砂の道習俗がある。

県内においても、数少なくなった貴重な習俗である。

その砂の道習俗を担っているのは、北、中、南の鍛冶町自治会の人たち。

そう、野垣内町に住まいする人たちでなく、鍛冶町に住む鍛冶町自治会の人たちである。

その砂撒きをする前日の晦日は、しめ縄かけ。

中央に、伊勢海老を掲げるのも珍しい。

また、かつては多くの鍛冶仕事をしていた鍛冶師が住まう町。

近年にはたった1軒になった、という鍛冶町。

県内事例では珍しく、鍛冶師の祭り行事にフイゴ(※鞴)の祭りがあったようだ。

今は、完全に廃れてしまったが、私が取材した平成21年12月8日のフイゴの日。

鞴の文字も消えていたが、崇める「正一位八要姫稲荷大明神」の幟を立てる。

鍛冶師の儀礼は消え、幟旗だけを立てるようにしたのだろう。

参考までに挙げておくが、12月8日は、鍛冶師のまつり。

仕事休み、感謝する日でもある。

今も現役の野鍛冶師が行うフイゴの祭りを参照していただきたい。

尤も、城下町での暮らしに必要な刃ものは、包丁、鋏などの生活用具に江戸時代のころからは、戦乱のない時代の武士が携行する刀。

農の営みは、城下町の外。

引き合いは多かった、と思われるのだ。

ちなみに、春日若宮神社の行事取材は、平成19年10月12日に行われた秋祭からはじまった。

さて、発掘調査である。

中には大量に出土した生活用具。

実用的に使われていた絵付け茶碗にプリント茶碗。

子供の遊ぶ道具のおはじきにサイコロとか陶製のままごと道具もある。

他に、目的がわかる稲荷社に用いられたと推定できる狐形土製品。

金属製の蓋とか、さまざまな文様のタイル。

多数のガラス製品にゴム栓付き目薬容器。

白磁の祝い杯は春日若宮神社の正遷宮記念に配布されたもの。

地区名の野垣内・三鍛冶(※北・中・南鍛冶)の記銘があった。

この記念杯は、他の資料から大正十三年(1924)とわかっている。

また、資料に鍛冶町に暮らす職人、商人らの諸職。

※鍛冶屋・鉄屋・金物屋・綿屋・壺屋・油屋・米屋・豆腐屋・畳屋などもあった。

実際、郡山城下町の諸職人は63種にもなるそうだ。

会場から階段を下りたところにも展示物を並べていたが、これらはどうやら、直接関係するものではなかった。

滞在した時間帯は、午後12時半から1時過ぎ。

短時間であったが有意義な資料を拝見。

室内は明るくなく、暗いがため、私のガラホ携帯画像では、ここまで・・・

ご容赦願いたい。

(R3. 6.20 SB805SH撮影)