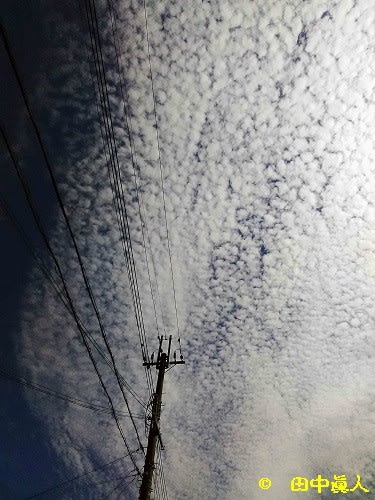

6月10日の午前11時。

気象台は、「近畿地方が梅雨入りしたとみられる」と発表した。

近畿地方の梅雨入りは、昨年より17日間も早く、平年では3日間遅かった梅雨入り宣言。

梅雨前線は、次第に北上し、一週間はどっぷり居座る前線。

5月末に食べた自生のアラゲキクラゲが復活、再生する。

味わえる愉しみがまたやってきた。

梅雨入りを待っていた人は田植えを終えたばかりの農家さん。

梅雨入り宣言がから手形になった年もあった。

せっかく植えた苗は水分不足にダメージを食らうことがあると話していた農家さん。

雨も降らずに池の水が渇いていく。

田んぼも同じように渇き。

雨よ降れ、降ってたんもれと雨乞いしていた過去の時代は祈るしかない。

水がめ、特に奈良県の盆地部への水の供給は長年の夢であった。

江戸時代の治水、池つくりもあったが、もっと水を・・。

雨たんもれ、ではなく、

水たんもれが必要としないダムや治水工事。

それ以上に待っていた吉野川分水の工事。

悲願だった工事が完了し、分水供給が始まった昭和62年。

たかだか32年前。

さまざまな人たちのおかげで田畑は潤った。

都会人にとっては感心の低い吉野川分水だったろう。

田んぼも畑もしていないが、農家さんの暮らしの民俗取材で教わる営農の苦労。

雨たんもれの雨乞いしかり、田の虫送りしかり。

さまざまな願い、祈りもあるが、年中行事、日々の暮らしに営む民俗の学びは実に多様で、多彩。

民俗に関心をもつ、もっと以前である。

大阪から越してきた盆地部の大和郡山。

自宅庭で栽培した野菜類。

胡瓜、茄、トマトに西瓜まで出がけた野菜つくりは実践の学びだった。

三交替勤務に就いていた昭和56年8月に大阪・住之江から奈良・大和郡山に転居した。

翌年から始めた手作り野菜。

仕事で忙しくなった昭和61年のころまであたりで限界を感じて中断したが、毎年が勉強だったことを思い出す。

ほんの少しであったが、栽培の苦労も、また稔りの味わいも愉しみながら身についたような気がする。

「梅雨入りに歓ぶ命の水」の文字を添えて紫陽花を描いた絵手紙作者の心が嬉しい。

前置きが長くなった。

今の愉しみは、水気を得たアラゲキクラゲの成長記録である。

カラカラに乾いた枯れ木から消えるあらげキクラゲが、水気を得ると再生する。

すごい生命力に感動するとともに、食べる愉しさも味わえる自然の恵み。

さて、梅雨入り宣言後の、雨降り日である。

宣言した10日は雨というほどでもなかったが、11日から13日の期間は本降り。

土砂降りでなくてほっとする降雨量にすくすくと育ったアラゲキクラゲ。

今度こそは2度目のアラゲキクラゲ味を愉しむぞ、と意気込んでいたというのも前月の5月22日に撮った萎んだ状態に27日は復活した状態で終わっていた。

今回こそは、もう一度食べ見るのが目標にある。

カラカラ乾きの日々は、毎日が同じ状態の萎んだ姿。

それも黒くて小さな状態。

見た目ではわかりにくい。

これって生きてんのんかいな、と思える状態をまた撮る気はなかった。

そして、撮ったのは雨降りが止まった2日目の6月15日の姿。

こぶりになっていた前日に復活、再生していたが、今日の方がやや大きい。

とはいっても、前回よりは小ぶり。

しかも数は減った。

しかも出現した場所は前回とはまた違う。

アラゲキクラゲ(※荒毛茸)は茸。

根でなく胞子菌の着床によって繁殖するのだろう。

これ以上の伸びはないと判断して、収穫することにした。

弾力のあるアラゲキクラゲがぷるぷる。

ぷにゅぷにゅといった方がわかりやすいアラゲキクラゲの触感。

水を溜めたバケツに入れて水洗い。

水から引き上げたアラゲキクラゲに付着している塵などを取り払う。

指でこするような感じで取り拭う。

大きなもんから、小さななもんまでみな指洗い。

引き揚げたアラゲキクラゲが輝いているように見える。

水気を取ったアラゲキクラゲは、フリーザーパックに入れて冷凍庫保管。

冷蔵庫内で一晩寝かしたアラゲキクラゲは、今回もまたかーさんが調理してくれた。

食卓にあがった皿盛り。

アラゲキクラゲが埋もれていたので掘り起こし。

ちょっと動かして正面に少しだけ移して撮った炒め物。

たっぷりのもやしに残り物のメンマ。

もう一つの残り物はちくわ。

適度な大きさに切って塩、胡椒で味付け。

生たまごを落としてスクランブル。

簡単料理のアラゲキクラゲに少し足した椎茸も入れて炒めた。

無味無臭のアラゲキクラゲは、多少の塩、胡椒加減で味はある。

ぷにゅぷにゅ感もちゃんとある自生のアラゲキクラゲを先に味わってから、他まとめて口いっぱい食べた。

次回、同じネタなら創味のシャンタンを使って中華味を確かめてみたい。

いろんな料理がネットにレシピがあるので、これらもまた参考にしたくなる。

(R2. 6.15 SB805SH撮影)

(R2. 6.16 SB805SH撮影)

気象台は、「近畿地方が梅雨入りしたとみられる」と発表した。

近畿地方の梅雨入りは、昨年より17日間も早く、平年では3日間遅かった梅雨入り宣言。

梅雨前線は、次第に北上し、一週間はどっぷり居座る前線。

5月末に食べた自生のアラゲキクラゲが復活、再生する。

味わえる愉しみがまたやってきた。

梅雨入りを待っていた人は田植えを終えたばかりの農家さん。

梅雨入り宣言がから手形になった年もあった。

せっかく植えた苗は水分不足にダメージを食らうことがあると話していた農家さん。

雨も降らずに池の水が渇いていく。

田んぼも同じように渇き。

雨よ降れ、降ってたんもれと雨乞いしていた過去の時代は祈るしかない。

水がめ、特に奈良県の盆地部への水の供給は長年の夢であった。

江戸時代の治水、池つくりもあったが、もっと水を・・。

雨たんもれ、ではなく、

水たんもれが必要としないダムや治水工事。

それ以上に待っていた吉野川分水の工事。

悲願だった工事が完了し、分水供給が始まった昭和62年。

たかだか32年前。

さまざまな人たちのおかげで田畑は潤った。

都会人にとっては感心の低い吉野川分水だったろう。

田んぼも畑もしていないが、農家さんの暮らしの民俗取材で教わる営農の苦労。

雨たんもれの雨乞いしかり、田の虫送りしかり。

さまざまな願い、祈りもあるが、年中行事、日々の暮らしに営む民俗の学びは実に多様で、多彩。

民俗に関心をもつ、もっと以前である。

大阪から越してきた盆地部の大和郡山。

自宅庭で栽培した野菜類。

胡瓜、茄、トマトに西瓜まで出がけた野菜つくりは実践の学びだった。

三交替勤務に就いていた昭和56年8月に大阪・住之江から奈良・大和郡山に転居した。

翌年から始めた手作り野菜。

仕事で忙しくなった昭和61年のころまであたりで限界を感じて中断したが、毎年が勉強だったことを思い出す。

ほんの少しであったが、栽培の苦労も、また稔りの味わいも愉しみながら身についたような気がする。

「梅雨入りに歓ぶ命の水」の文字を添えて紫陽花を描いた絵手紙作者の心が嬉しい。

前置きが長くなった。

今の愉しみは、水気を得たアラゲキクラゲの成長記録である。

カラカラに乾いた枯れ木から消えるあらげキクラゲが、水気を得ると再生する。

すごい生命力に感動するとともに、食べる愉しさも味わえる自然の恵み。

さて、梅雨入り宣言後の、雨降り日である。

宣言した10日は雨というほどでもなかったが、11日から13日の期間は本降り。

土砂降りでなくてほっとする降雨量にすくすくと育ったアラゲキクラゲ。

今度こそは2度目のアラゲキクラゲ味を愉しむぞ、と意気込んでいたというのも前月の5月22日に撮った萎んだ状態に27日は復活した状態で終わっていた。

今回こそは、もう一度食べ見るのが目標にある。

カラカラ乾きの日々は、毎日が同じ状態の萎んだ姿。

それも黒くて小さな状態。

見た目ではわかりにくい。

これって生きてんのんかいな、と思える状態をまた撮る気はなかった。

そして、撮ったのは雨降りが止まった2日目の6月15日の姿。

こぶりになっていた前日に復活、再生していたが、今日の方がやや大きい。

とはいっても、前回よりは小ぶり。

しかも数は減った。

しかも出現した場所は前回とはまた違う。

アラゲキクラゲ(※荒毛茸)は茸。

根でなく胞子菌の着床によって繁殖するのだろう。

これ以上の伸びはないと判断して、収穫することにした。

弾力のあるアラゲキクラゲがぷるぷる。

ぷにゅぷにゅといった方がわかりやすいアラゲキクラゲの触感。

水を溜めたバケツに入れて水洗い。

水から引き上げたアラゲキクラゲに付着している塵などを取り払う。

指でこするような感じで取り拭う。

大きなもんから、小さななもんまでみな指洗い。

引き揚げたアラゲキクラゲが輝いているように見える。

水気を取ったアラゲキクラゲは、フリーザーパックに入れて冷凍庫保管。

冷蔵庫内で一晩寝かしたアラゲキクラゲは、今回もまたかーさんが調理してくれた。

食卓にあがった皿盛り。

アラゲキクラゲが埋もれていたので掘り起こし。

ちょっと動かして正面に少しだけ移して撮った炒め物。

たっぷりのもやしに残り物のメンマ。

もう一つの残り物はちくわ。

適度な大きさに切って塩、胡椒で味付け。

生たまごを落としてスクランブル。

簡単料理のアラゲキクラゲに少し足した椎茸も入れて炒めた。

無味無臭のアラゲキクラゲは、多少の塩、胡椒加減で味はある。

ぷにゅぷにゅ感もちゃんとある自生のアラゲキクラゲを先に味わってから、他まとめて口いっぱい食べた。

次回、同じネタなら創味のシャンタンを使って中華味を確かめてみたい。

いろんな料理がネットにレシピがあるので、これらもまた参考にしたくなる。

(R2. 6.15 SB805SH撮影)

(R2. 6.16 SB805SH撮影)