後鳥羽上皇(1180~1239年)は、高倉天皇が19歳のときに生まれた第4皇子であり、母親は坊門信隆の娘という。

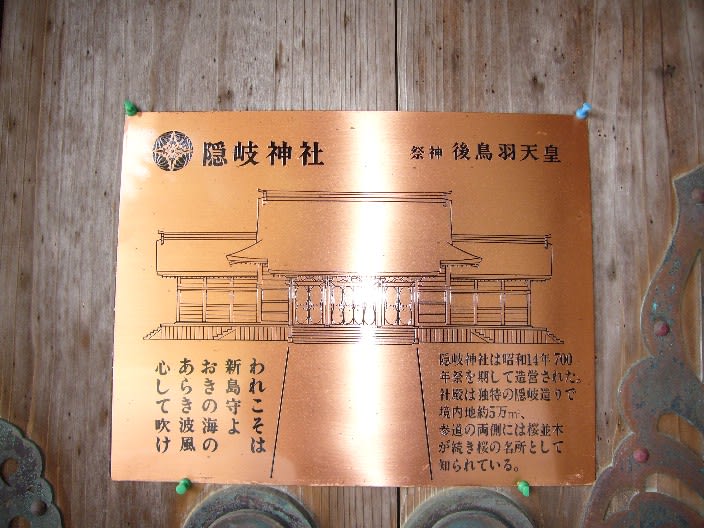

隠岐海士町にある後鳥羽上皇を祀る隠岐神社

1183年、平氏が木曽義仲の軍に京都から追い出された時に、平氏と一緒に都落ちした異母兄 安徳天皇の代わりとして後白河法皇(1127~1192年)の命で即位している。

後白河法皇が死去した6年後の1198年、僅か17歳の後鳥羽天皇は、第一皇子である土御門天皇(1196~1231年)に譲位し、天皇としての期間よりも長い23年間、上皇としての院政を引いているので後鳥羽といえば上皇と称するのが普通である。

隠岐神社拝殿

その上皇は、1221年に突然、執権北条義時を追討せよとの院宣を出し、畿内の兵を召集して承久の乱を起こしたが、19万の大軍を率いて上京した北条泰時に破れ、隠岐国中ノ島(島根県隠岐郡海士町)に配流されている。

隠岐行在所址

後鳥羽上皇は、それまでも強引な専制政策や無謀な討幕計画を打ち出して、側近以外の貴族や親王からそっぽを向かれていたようである。

隠岐神社の境内

従って上皇の隠岐配流に同情は少なく、愚管抄・六代勝事記・神皇正統記などは自業自得の最期であったと手厳しく書いてある。

後鳥羽上皇が見たであろう隠岐中ノ島の海

上皇には、西御方、伊賀局、藤原清範ら側近の女性や家来が多数供奉して隠岐に向かっているので隠岐での生活は寂しいものではなかったらしい。

隠岐神社の由緒

隠岐国中ノ島の海士町を訪ねてみると、苅田郷という土地の西向きの丘の上に後鳥羽上皇行在所址が今も残されている。

後鳥羽上皇の配流先での生活は19年間も続き、最後まで都に帰ることなく、1239年火葬されて遺骨と遺灰は行在所の下にある源福寺の境内に納められたという。

その地は今も宮内庁が管理する火葬塚となっていて、天皇陵に準じる扱いを受けているようである。

行在所址の尾根続きには、後鳥羽天皇の崩御から700年を経た1939年(昭和14年)に建立された、後鳥羽天皇を祀る広大な隠岐神社があった。

同じ年、1240年に創建された後鳥羽上皇を祀る水無瀬神社は、官幣大社に昇格している。

水無瀬神社のブログ記事

767年の歴史を誇る水無瀬神社の境内は、住宅地に囲まれてかなり狭くなっていたが、創建から僅か68年の隠岐神社の境内は5万㎡というかなりの広さがある。

| Trackback ( )

|