土佐堀川から南に別れて流れていた川幅23メートルの西横堀川は、関が原の戦いの直後の1600年に開削されているが、高度成長の始まる1962年~1964年にかけて埋め立てられて高架道路と駐車場となっている。

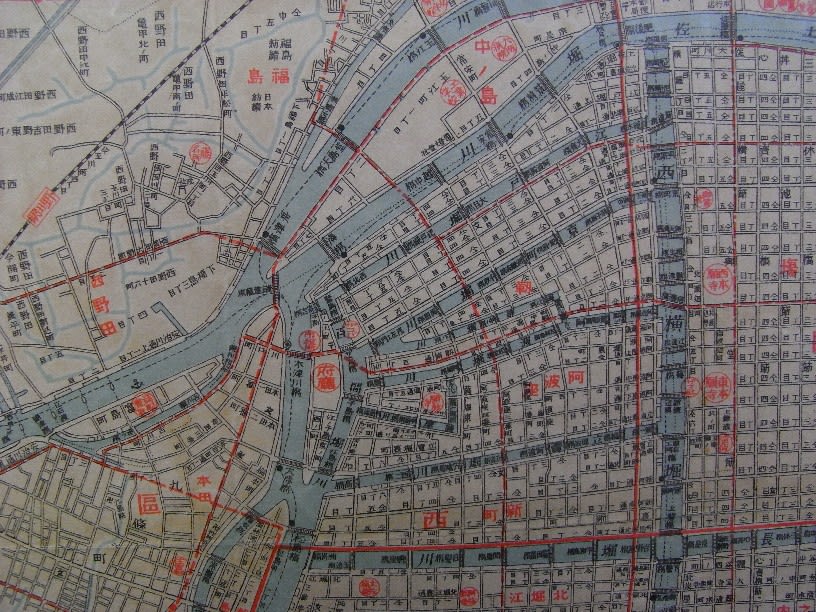

1908年の下船場(西横堀川から分岐する5本の堀川)

新町から「なにわ筋」を少し北上すると立売堀1丁目交差点に出るが、この辺りは西横堀川から別れた立売堀川(いたちぼりかわ)が流れていた場所である。

立売堀川は、西横堀川の西に1620年~26年にかけて開削された幅16メートルの川で、江戸期には材木問屋が材木の立ち売りをしていたことから名前がついたという。

中之島方面へ北上するなにわ筋

材木問屋は、明治末頃まで続いていたというが、次第に機械工具の問屋街となり、その立売堀川も1956年には埋め立てられてしまった。

立売堀川の北にあった阿波堀川は、信濃橋南側から西に1600年に開削された幅14メートルの川で、秀吉の時代から蜂須賀家の屋敷があり阿波商人が群居し、阿波座と呼ばれていたという。

地下鉄阿波座駅近くの中央大通りと交差するなにわ筋

なにわ筋は、靱公園の真中を縦断してさらに北に伸びているが、靱公園の北側には西横堀川から1617年に分岐開削した京町堀川(川幅16メートル)が流れていた。

今の靱公園北側

戦後、進駐軍の飛行場となっていた靱公園が1952年に接収解除され公園として整備される際に京町堀川が埋め立てられ、1955年になって靱公園ができたという。

靱公園となにわ筋

靱公園の樹木も、この時期に植樹されたものなので、50年少ししか経っていないことになる。

靱公園の落ち葉

今では京町堀という地名だけが当時の姿を伝えるだけであるが、50年ちょっと前までこの場所には堀川があったのである。

1923年頃の京町堀と江戸掘のパノラマ地図

京町堀川の北に1617年に開削された江戸堀川は、幅23(上流)~32(下流)メートル長さ1274メートルの巨大な水路であった。

土佐堀川

江戸堀川も1955年に埋め立てられ、今では江戸掘の地名を残すだけで、400年以上の歴史を持つ西横堀川とそこから西に分岐していた4つの堀川は、昭和30年代にすべて無くなってしまった。

承安橋

なにわ筋をさらに北上し、土佐堀川に架かる承安橋を渡るといよいよ北区中之島である。

| Trackback ( )

|