最近読んだ「徳川綱吉」(塚本学著)の中に、綱吉が深く帰依した大和国(奈良県)出身の僧、隆光(1649~1724年)のことがあったので、ご紹介しましょう。

大僧正隆光とある割れた粗末な墓石

隆光は、9歳で仏門に入り、長谷寺、唐招提寺で修学、儒学、老荘にも通じた博覧強記の僧だったようです。

長谷寺

1686年(貞享3年閏3月)隆光は、5代将軍徳川綱吉(在位1680~1709年)の命により、長谷寺から将軍家の祈祷寺である筑波山知足院の住職となっています。

長谷寺

1688年(元禄元年)、知足院は江戸城に近い神田橋外に移り、1695年(元禄8年)に護持院と改称、隆光は大僧正となっています。

長谷寺本堂(大悲閣)

隆光は、綱吉や生母桂昌院の恐れる天体の異変を解き明かし、祈祷や呪術に関連する深い教養は、綱吉はもとより京都生まれの綱吉の生母、桂昌院から頼りにされていたようです。

長谷寺の五重塔

この信頼を背景として、隆光は唐招提寺金堂の修理(1694年)など、京都、奈良の寺社の再建を綱吉・桂昌院親子に奨め、幕府の財政悪化をもたらす結果を招いています。

唐招提寺金堂

1698年(元禄11年)には、東大寺大仏殿造営(1709年落慶)について、隆光が柳沢吉保に「南都大仏之儀御礼」と伝えた記録が残っているので、東大寺の再建にも関与していたようです。

1706年(宝永3年)には、江戸弥勒寺の末寺だった成田山新勝寺を弥勒寺から離脱させ、住職を長谷寺の僧とすることを領主、稲葉正往(前老中、1640~1716年)に強引に認めさせています。

これは成田山の大阪別院

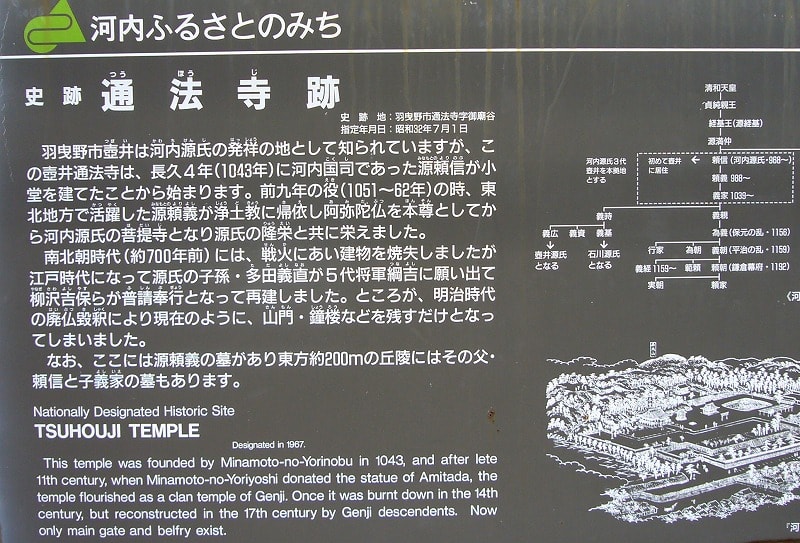

綱吉の信頼を背景としたこうした強引な隆光の姿勢は、幕府中枢部の恨みを呼び、1709年の綱吉の死去と共に、隆光は失脚、かつて再興に尽力した河内国通法寺の住職に左遷されたといいます。

隆光は、綱吉の死から15年後に奈良の自宅で死去、通法寺に分骨され、286年を経た今も通法寺に近いブドウ畑のそばに墓碑が現存しています。(最初の写真)

通法寺に残る隆光と関係のあった柳沢吉保の石灯籠(従四位下行左近衛権少将兼美濃守源朝臣松平吉保)

隆光を「生類憐みの令」を公布させた張本人のように書いた文献もありますが、隆光を知る前の1682年頃から綱吉自らがその趣旨を命令しているので、どうやら濡れ衣のようです。

参考文献:「徳川綱吉」 塚本学 著