西横堀川と長堀川の合流点から西には、四ツ橋としての炭屋橋と吉野屋橋、さらに西長堀橋、宇和島橋、西大橋、富田屋橋、問屋橋、白髪橋、鰹座橋、新玉造橋、高橋、洲崎橋など多くの橋が架けられていた。

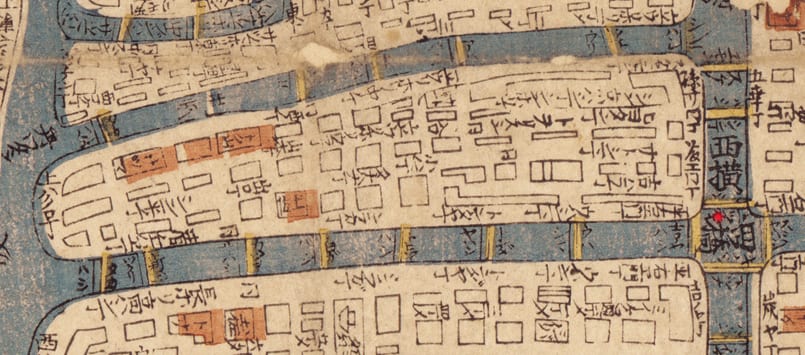

1842年頃の地図(吉野屋橋、宇和島橋、富田屋橋、問屋橋、白髪橋、鰹座橋、新玉造橋、高橋がある)

このうち宇和島橋は、1622年の長堀開削の頃からあり、宇和島藩「伊達遠江守」の蔵屋敷が橋の南にあったことから当初遠江橋とも呼ばれていたが、元禄末期には宇和島橋と呼び名が変わっている。

宇和島橋の石碑が残るが、交差点では無い

この宇和島橋の北側は、江戸時代に新町廓の長堀口番所があった場所で、昭和初期に湯木貞一が料理屋「御鯛茶処吉兆」を構えた吉兆創業の地で、グリコの創業者江崎利一氏もこの橋の近くで大正末期に「合名会社江崎商店」を創業したようである。

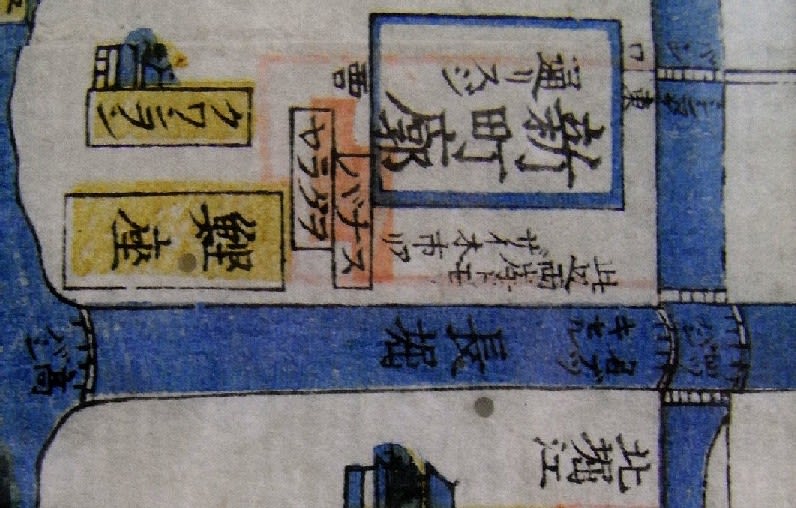

長堀の北にあった新町廓(1830年頃)

次の富田屋橋は、1657年以降1688年までに架けたれた橋であるが、架橋の正確な時期は定かでないという。

白髪橋から富田屋橋方向

富田屋橋の名称は、土地の豪商の屋号によるとされているが、吉野屋町の富田屋八兵衛か、西横堀安土町の富田屋吉左衛門か、今ではよく判らないようである。

問屋橋跡地(橋の柱石碑が残る)

さらに西にある問屋橋は、富田屋橋よりも早い、1622年の長堀開削から1655年までに架けられた橋であるが、正確な時期は定かでなく、命名の由来は、この付近の長堀の両岸に材木問屋が軒を連ねていたことからという。

大阪木材市場発祥の地の石碑

次の白髪橋は、問屋橋と同じ1622年の長堀開削から1655年までに架けられた橋であるが、正確な時期は定かではなく、命名の由来は、北側の白髪町に由来するらしい。

白髪橋跡地

白髪町の町名は、新羅船が着岸した場所であったとか、この付近で土佐の白髪山の木材を扱っていたとか、諸説あるようである。

白髪橋の西の長堀通

鰹座橋は、宇和島橋と同様に1622年の長堀開削の頃からあり、南側に土佐藩蔵屋敷があったことから、この辺りに鰹節問屋が多かったことが命名の由来という。

鰹座橋跡地

この橋の南側の土佐藩蔵屋敷跡地は、岩崎弥太郎によって買収された三菱グループ発祥地で、同地にある土佐稲荷神社の玉垣には、三菱グループ各社の社名がひしめき合っている。

土佐稲荷神社

鰹座橋の西には、玉造橋とその先に高橋が架けられていたが、高橋は津波で破損流失したため、さらに西に1904年に洲崎橋が架けられている。

玉造橋交差点の先が高橋跡

高橋は、問屋橋、富田屋橋と同じ1622年の長堀開削から1655年までに架けられた橋であるが、1707年、1854年の2回、津波によって流出、永く補修されなかったようである。

高橋の先、木津川に架かる伯楽橋の手前に州崎橋があった

2回の津波の間隔が147年、1854年の津波から154年が経過しているので、そろそろ次の津波が来てもおかしくないが、備えは大丈夫であろうか。

| Trackback ( )

|