淀城から桂川(途中合流する鴨川の)左岸に沿って京都に至る鳥羽街道は、小枝橋で鴨川を西に渡り北上、千本通りとなって京都中心部に至る道です。151年前に小枝橋であった戦いと、新政府軍が鳥羽伏見の戦いで勝利した6つの要因を紹介しましょう。・・・下の地図の左上が小枝橋(地図の現在地は京セラ本社前)

幕末の慶応4年1月3日(新暦1868年1月27日)午前、鳥羽街道を封鎖していた薩摩兵(椎原小弥太・28歳と山口伸吾が監軍)と旧幕府軍の先鋒が小枝橋で接触しています。これが「鳥羽伏見の戦い」直前の状況でした。・・・鳥羽離宮跡公園も激戦地だったようです。

二条城に向かって小枝橋を渡ろうとする旧幕府軍に、命令がないと通せないと薩摩側が回答。結局日没前に旧幕府軍が強引に通ろうとしたため薩摩軍が大砲4門を発砲して、両軍の戦闘が始まっています。(その1、薩摩軍が幕府軍を先制砲撃)・・・鳥羽離宮跡公園の内部、小枝橋の戦いの石碑が正面の築山に残っています。

最初に戊辰戦争の火ぶたが切られたのがこの小枝橋付近なので、小枝橋はもっと注目されても良いと思います。ところで幕府先鋒を率いた大目付滝川具挙(当時40歳前後か)の馬が砲声に驚き、鳥羽街道を逆走したようです。(その2、幕府側先鋒大将が逃走)・・・鳥羽離宮跡公園の鳥羽伏見方面戦闘図(鴨川左岸に布陣していた薩摩藩が最初に発砲)

両軍の全兵力は薩長を主体とする新政府軍が約5,000人、旧幕府軍が約15,000人と言われますが、寄せ集めの旧幕府軍側の戦意は低く、緒戦に先制砲撃を受けたことと先鋒大将の逆走による指揮の混乱があって旧幕府軍は苦戦、下鳥羽まで一旦引いています。・・・鳥羽伏見戦跡の石碑

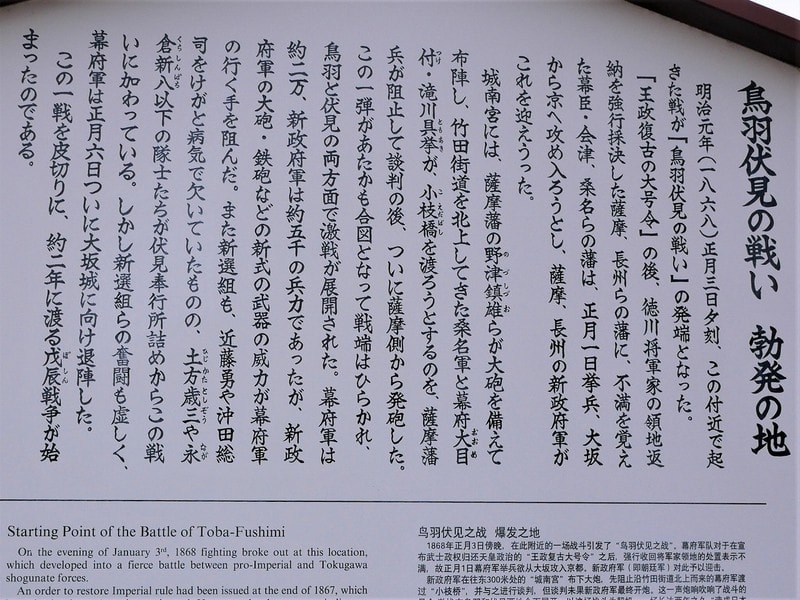

翌1月4日、新政府側は仁和寺宮嘉彰親王(21歳)を征討大将軍とし錦旗を持たせて出馬させています。この時点から薩長軍は官軍、旧幕府軍は賊軍という立場となって幕府側諸藩が動揺、一旦4km下流にある淀城付近まで引いたのです。(その3、仁和寺宮征討大将軍と錦旗の出現)・・・鳥羽伏見の戦い勃発の地

翌1月5日、旧幕府軍は淀城(城主は稲葉正邦34歳・当時幕府老中として江戸に滞在中)に入城しようとしますが、淀城の留守居役が(賊軍とされた旧幕府軍の)入城を拒否、現役老中の城下町に旧幕府軍が放火して八幡方向へ後退しています。(その4、淀藩が淀城への入城を拒否)・・・この正面に旧小枝橋があったようです。

さらに1月6日、多勢の旧幕府軍は新政府軍を八幡・山崎ラインで迎撃しようとしますが、淀川右岸の山崎に駐屯していた津藩(藤堂家)の家老が新政府側の要請を受けて旧幕府軍への砲撃を開始、旧幕府軍は雪崩を打って大坂に撤退したのです。(その5、津藩からの砲撃)・・・旧小枝橋があった鴨川。右は新たに架けられた小枝橋

その1月6日の夜、将軍慶喜(当時30歳)は、少数の側近を連れて大阪城を脱出、海路江戸へ退却したことによって旧幕府軍は戦争の目的を喪失、各藩は戦いを停止して兵を帰し、戊辰戦争の帰趨が決定したのです。(その6、将軍慶喜の大阪城逃走)・・・旧小枝橋から見た鳥羽離宮方向。交差点の右方向が淀城に続く鳥羽街道