読者の「ゅよんふぁ」さんから小説土佐堀川の主人公、広岡浅子(1849〜1919年)のことを教えて頂いたので、チョット調べてみました。

江戸時代、十人両替と呼ばれる大両替商が大坂にいて、天王寺屋(天五)、平野屋(平五)、鴻池屋(鴻善)、加島屋(かじまや)は歴代当主が久右衛門を名乗ったので「かじ久」と呼ばれています。

天五に平5あわせて十兵衛横町

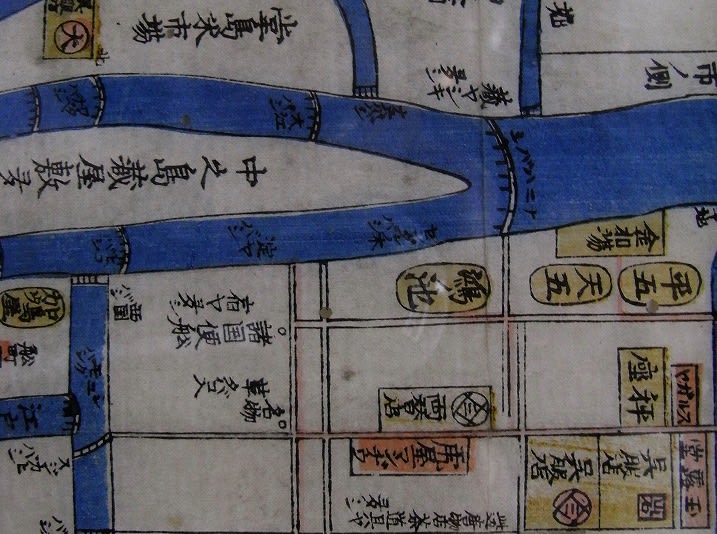

天保年間(1840年頃)の大坂地図を見ると、平五、天五、鴻池、加島屋が土佐堀川に沿って仲良く並んでいます。

地図の左にある西横堀川は、埋め立てられて阪神高速道路となっていますが、その西側、大同生命ビル付近に加島屋があったようです。

西横堀川跡地の高速道路

加島屋の広岡家は、多くの両替商が没落した明治維新の混乱期を乗り越え、明治から大正にかけて広岡財閥を形成していますが、広岡家を再興したのは、三井小石川家から広岡家に嫁いだ浅子の手腕だったようです。

鴻池本宅跡地

浅子の夫、広岡信五郎(1844〜1904年)は、加島屋7代目広岡久右衛門の二男、8代目となる長男が早世したため9代広岡久右衛門は弟(3男)正秋が継ぎ、信五郎は加島屋9代目を後見する兄(浅子は9代目の義姉)という立場だったのです。(正秋と信五郎を混同した文献が結構多いようです)

大川から分かれる土佐堀川(左)と堂島川(右)

三井家には、男子の系統の本家(北家、南家、小石川家など)女子の系統の連家、合わせて11家があり、その中でもっともすぐれた人物が大元方と呼ばれる三井のリーダーとなっています。

土佐堀川(中央が大同生命ビル)

三井南家の8男、高喜(1823〜1894年)は、1868年に三井小石川家を継ぎ、小石川家に生まれた浅子とは26歳もの年の差がある兄妹となっています。

土佐堀川

浅子は、三井室町家の高保(1850〜1922年)の妹という文献もありますが、小説土佐堀川の作者古川智映子さんの書いた通り、高喜の妹というのが正しいようです。

加島屋のあった辺り

明治維新直後、大名貸の返却が滞り、加島屋は苦境に陥りますが、浅子は三井家からの持参金や嫁入り道具を処分した金で九州の炭鉱経営に乗り出し、加島屋の危機を救うことになるのです。

参考文献:大阪の研究 第三巻

| Trackback ( 0 )

|

の土佐堀川への出口で西国橋があった場所ですね。

西横堀川の道頓堀川への出口には西横堀の唯一生き

残りの金谷橋があります。金谷橋の直ぐそばに銀泉

のビルがあります。銀泉は旧住友系の不動産会社で

す。西横堀の南北に住友があるわけですね。

金谷橋の銀泉ビルはもとは戦前からの銀行支店です。

今は銀行としては営業してはいませんけどね。

鰻谷といい住友にはちょっと感心します。

鴻池新田会所(旧三和)や土佐稲荷(三菱)といい

ちゃんと現在に痕跡を残していますが三井は北浜が

なくなり東大阪の菱屋新田の三井会所跡の石柱1本

だけみたいです。

「大阪の研究」まで読まれているんですね。

「上方」とかもいつかは読みたいものです。

こんばんは

鴻池屋のことは「大阪の研究」に詳しく記述されていますが、加島屋のことは資料が少ないせいか意外と研究されていないようですね。

こんばんは

小説 土佐堀川を紹介して頂き、

ありがとうございました。

面白い本がありましたらまた教えてください。

※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。