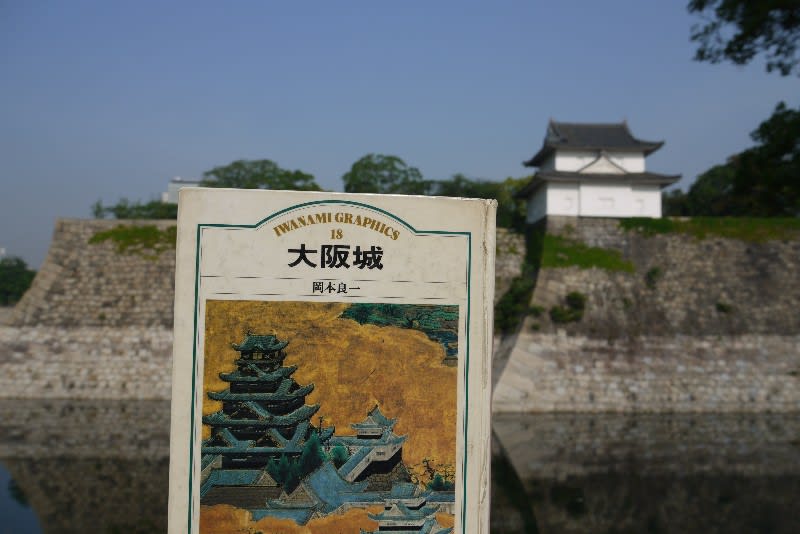

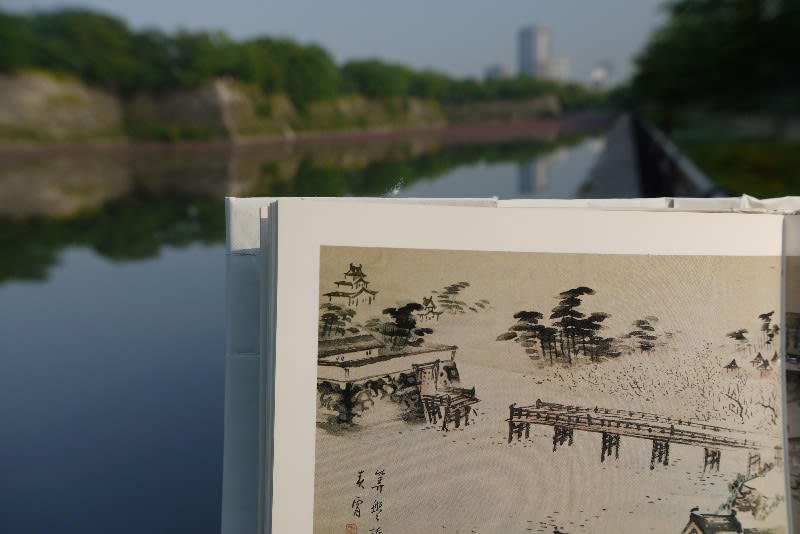

「岩波グラフィックス18 大阪城」(岡本良一著)という本を読んでいると、青屋口の算盤橋という珍しい江戸時代の絵が出ていましたので、早速大阪城の青屋口を散歩してみることにしました。

地下鉄森ノ宮駅の出口から大阪城公園に入り、青屋口を目指して東外堀を北に歩くと、公園に植えられているシランの花に朝日が当たっています。

さて、東外堀は、砲兵工廠があった時代に一度埋め立てられ、1968年再び堀に戻されていますが、青屋口の前だけは堀に戻されず、陸続きとなっていました。

江戸時代の大坂城青屋門

従って算盤橋が架っていた堀は現存していませんが、ここには城側に収納された橋があり、人が渡るときだけ橋の部分がゴロゴロと引き出され(算盤玉のようなコロがあったのかも)、対岸の三の丸に渡れるようになっていたようです。

堀に突き出た青屋口桝形から青屋門を通って二の丸に入り、北に進むと極楽橋が見えてきます。

極楽橋は、1626年に架けられた幅3mの木造橋でしたが、明治維新の城中大火(1868年)で焼け落ち、約100年間もそのままになっていました。

1965年になってやっと鉄筋コンクリート造りで再興され、1983年には、橋の高欄と橋面の修理が行われていますが、私はこの橋から眺める天守が最も美しいのではないかと思っています。

さて、極楽橋は、本丸の北に位置する山里丸に通じていますが、桝形の石垣は巨大で、本丸の正門、桜門桝形と比べてもひけを取らないと思います。

「大阪城」の大坂城普請丁場割り図によれば、山里丸全体の工事を担当したのは、松平筑前守(加賀120万石の前田利常)で石高に見合う広い範囲を担当したようです。

山里丸には、豊臣秀頼自刃地の石碑がありますが、豊臣秀頼が自刃したと想定される場所に徳川時代になって土盛りをして築き直された曲輪のようです。

山里丸からさらに高い場所にある天守までは、かなりの石段がありますが、天守の北側に当たる石垣は、あまり手入れされていないようでした。

天守に続く山里口出枡形の上から天守の北側を見ると、朝日が当たり、この時期ならではの写真を撮ることができます。

| Trackback ( 0 )

|