先に掲載した初段の回路定数を見直しました。

見直しの理由は、

「R106(440kΩ)が大きすぎて、この抵抗がノイズ発生源になったり、初段プレート電流の僅かな変動に敏感に反応して音質が悪くなる可能性がある」

とアドバイスを頂いたためです。

変更後の回路図です。

変更内容は、回路図上の緑で囲った部分で、

①R106:440k→75k

②C107 22uF/400Vに並列に75kを追加

ここに2mA程度の電流を流しておくと初段の動作点が安定。

③C 120uF/400Vに並列に入っていた220kを取外し

です。この設定でも全体の電圧値は変更前と同程度となります。

プレート電源に大きなシリーズ抵抗が入るとノイズ源や動作が不安定になることは、またひとつ勉強になりました。師匠に感謝です。

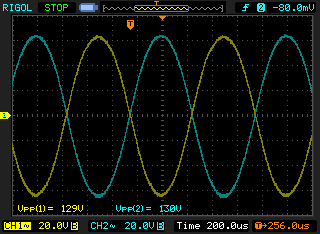

さらに、ドライブ段(E88CC)についても懸念があると指摘を頂いたのですが、実際に波形を測定してみると、正反転差動波形と最大振幅電圧も充分取れており、出力管6AS7を充分ドライブ出来ている様でした。

6AS7Gのバイアスは90V位なので、Vpp=2 x (90V x 1/√2) ≒ 130V のドライブ電圧が必要。

測定結果:Lch、Rchともほぼ同じ。

130Vでは問題なく、波形の歪始めは180V位でした。

ここは現状のままにしますが、E88CCの同等管のECC88や6DJ8ではプレート電圧が耐圧オーバーとなるため使えません。ここは注意が必要。

今回あわせてアンプ全体の周波数特性を波形観測しましたが、サイン波では5Hz~200kHzまでフラット、矩形波もかなり綺麗でした。

これでひと通り初段からドライブ段まで設計が出来ました。

この状態で音を聴いてみると、前にも書きましたが本当にフラットで真面目な音です。

音の立ち上がり下がりも機敏で、細かい音まで綺麗に増幅していて今まで埋もれていて気になら無かった楽器の音や声まで聴こえます。

音の雄大さ、余裕、スケール感のあるKT88 PPとはまた違う音です。

例えるなら、機敏な走りで路面を捉えるスポーツ・カーと、余裕でゆったりと走るサルーン・カーの様な感じでしょうか。

聴く音楽によって使い分けるのが良いのかなと思います。

オーディオの匠が、違う音楽を同じシステムで聴くには無理がある、と書いておられましたが、まさにその通りかも知れません。

「北島三郎」を聴くシステム、「バーンスタイン」を聴くシステム、「ビル・エバンス」をシステムはそれぞれ違うと。

今回使用した信号発生器はAmazonで安価で売っていて以前に購入したものです。

手軽に測定が可能です。サイン波、矩形波、三角波の出力が可能です。

|

Ren He UDB1002S 2MHz DDS 波形信号発生器 モジュール |

| ←クリックでAmazonに移動が出来ます。 | |

| Ren He |

探せば、もっと安価なものがあるかも知れません。侮れない中華製、コスパ良いです。