改元前に6AS7G PPの大改造がほぼ完了しました!。

実験を経て、ここに達するまでに結構時間を費やしました。

まあ、こう言う事を趣味としているので、ゆっくりと時間をかけて実験を繰り返し、変化を楽しみながら作業をしました。

色々な経験をして勉強になりました。アドバイスを頂いた方に感謝です。

結果、仕上がりとその音質は大幅改善です!!!自分でもほぼ満足のいくアンプになりました。

このアンプのオリジナルは、中華圏の市販アンプです。オランダにも輸出し販売されているそうです。

外観の見た目はとても良く、重量も適度なので気に入っています。

オリジナルは6AS7Gのパラレル・プッシュプル・アンプでしたが、この6AS7Gという球は、特性の個体差が大きく、パラレル使用の場合、2本の特性を揃えるのは至難の業です。バイアスを揃えるだけでも大変ですが特性が違うと、歪が増え音質の悪化に繋がります。

オリジナルの状態(参考):2011年頃に購入?

そこで、私は早い段階で単管でのプッシュプルに配線を変更しています。

しかし、この球(2本)を抜き取ったままですと、どうも全体の見栄えが良くありません。

今まではここにダミーで球を挿していましたが、今回、この余った穴を何とか上手く使えないものかと考えました。

そこで思いついたのが、ブロック電解コンデンサの配置です。+B電源の強化にも繋がります。

+B電源は以前に整流ダイオードブリッジを左右分離構成に改造しているのですが、さらにこの電解コンデンサと抵抗でフィルターを組みました。

使用したブロック・コンデンサはJJ製の100uF+100uF/500Vです。JJ製は耐圧が心配ですが、実際の印加電圧は220V程度なので問題ないでしょう。

仕上がったアンプの外観です。見た目も良くなりました。

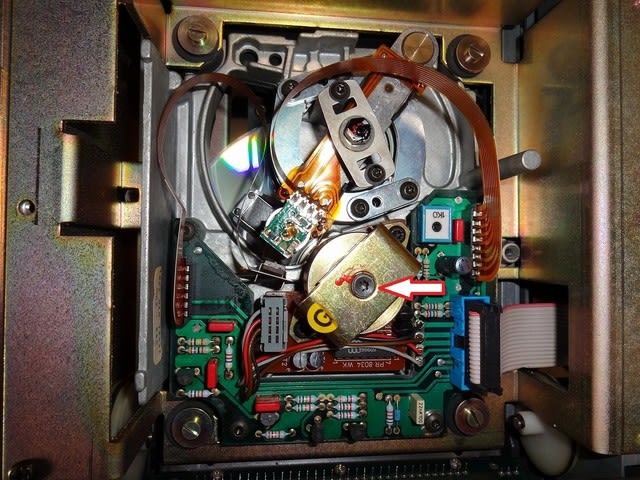

そして内部です。

結構スッキリと収まりました。

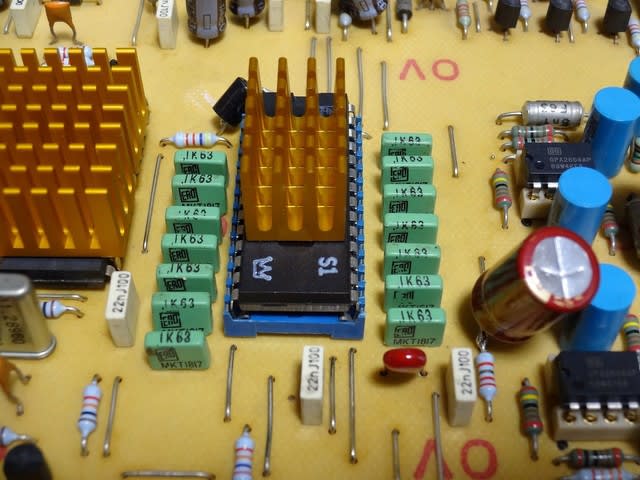

今回、できるだけ投資を抑えて仕上げるため、抵抗類は殆どDALEを使いました。一部、手持ちのPRPやTRWも使用。

6AS7Gのカソード抵抗にはスプラグ製RN75(2W)のメタルフィルム200Ωを使用しました(茶色)。

コンデンサ類は少し拘りました。

初段のカソード・コンデンサはERO製(金色)、カップリング・コンデンサは「ASC X363」(白色)、「GUDEMAN PIO」(銀色)です。

回路図はこちら。

(初段~差動)

(出力段)

(初段用とバイアス電源)

(出力段/+B電源)

この6AS7Gと言う球はuが「2」と低く、深いバイアス電圧が必要なため、ドライブには大きな振幅電圧が必要になります。

そのためか使い難い球として扱われている様です。

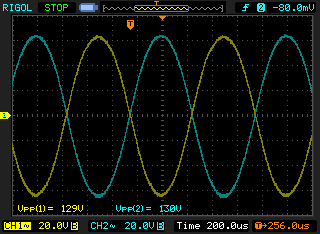

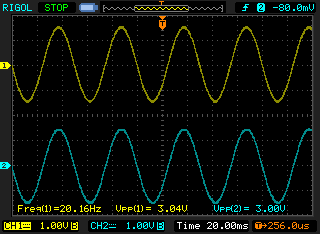

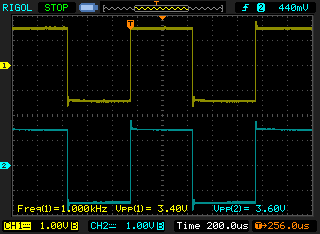

~特性~ ※SP端子に8Ωのダミーロードを接続。

安物デジタルオシロなので波形にギザギザが有ります。

周波数特性

(正弦波)

20Hz 1kHz

20kHz 200kHz

(矩形波応答)

立ち上がりのオーバーシュートは、元の簡易発振器から有るものです。

60Hz 100Hz

1kHz 10kHz

20kHz

~音質~

当初の刺々しいギラツキは無くなりました。

解像度が高く、音離れも良く、クリアーな音です。締まりが有って押し出しの強い低音も良く出ています。

安心して聴いて居れます。

低音のアタックが良いのは、6AS7Gの低い内部抵抗のおかげと思います。

6AS7Gは直線性が良いので歪の少ない綺麗な音が出ます。

リアル感が有りステージが広がります。

メイン(リード)の楽器やボーカルは中央に定位し前に出てきます。

リズムを刻む楽器(ベースやドラム)は中央後下、ストリングスなどは左右に広がります。

今までの音源をもう一度聴き直したくなります。

各部品がエージングで馴染んで更に音が良くなっていくのが楽しみです。

~改造を通して学んだこと~

①当たり前の話ですが、設計、各真空管の電圧設定で音質に大きく影響すると言う事。

今回特にバイアスと初速度電流の重要性については大きな収穫となりました。

他のアンプについても再確認したいと思います。

また、6AS7Gのカソード抵抗の制約についても勉強になりました。

自己バイアスと固定バイアスの合わせ技となっています。

②+B電源周りの構成、アースの引き回しで音の広がりが良くなった。

実は、今回B電源のフィルター追加と共にアースの引き回しを若干変更しています。

これによりセパレーションも改善されています。

(お断り)

私はプロでは有りません。

あくまで趣味として楽しんでいるので、この回路の真似をして作られたとしても(そんな人は居ないと思いますが)、何の保証も出来ません。

また、音質に関しても、あくまでも私の主観です。

~今後の予定~

①カップリング・コンデンサを交換して音色の違いを楽しむ。

部品はすでに入手済。

②6AS7Gを同族の他の球に交換して音色の違いを楽しむ。

③出力トランス交換?

オリジナルアンプのメーカーは、本来トランス屋なので今搭載されているトランスも悪くは無いと思いますが。

まだまだ暫くこのアンプで遊べそうです。

では平成の終わりにこのCDを紹介しましょう。この人を忘れてはいけません。

「平原 綾香」さん。

彼女のアルバムでも「My Classics!」がお勧めです。歌唱力は抜群ですね。声質が良いです。

このアルバムの中でも、12曲目の「Jupiter」の歌い出しはゾクゾクします。鳥肌ものです。録音も良いです。

|

my Classics! |

| ←クリックでAmazonに移動が出来ます。 | |

| ドリーミュージック |