レコードを色々と買い集めているうちに、オリジナル盤のほうが音が良いということがわかり、自分の好きなレコードは出来るだけオリジナルのUK盤やUS盤を集める様にしています。

オリジナル盤と言っても、厳密に言うと、レコードは、

カッティング→ラッカー盤→メタルマスタ→メタルマザー→スタンパー→プレス 大量生産。

と言う製造工程になるので、マザーの版数まで遡ると切りがないので、オリジナル盤の定義そのものも難しいです。

本当の意味でのオリジナル盤探しは気が遠くなりますし、価格も相当高価なものになります。

一般的には、プレス番号(マトリックス番号、マト)が若いほうが音が良いと言われていますが、そこまでは何とか探せるでしょう。

それよりもむしろ私が感じたのは、プレス場所(工場)、販売国、カッティングエンジニアでかなり音の雰囲気が違って聴こえます。

ここでは私が収集したロック・レコードの音質について、検証とまではいきませんが、自身の主観として参考程度に記述しておきます。

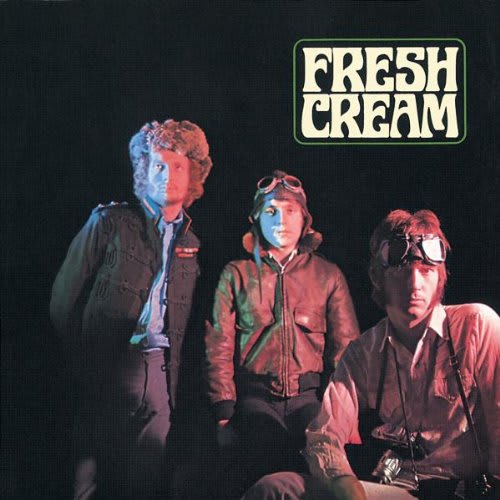

クリーム

Fresh Cream SD33-206 ATCO (US) 1967年BROADWAY製造

ランオフにLW刻印あり。

音は各楽器、ボーカルにリアル感があって良い。

Wheel of Fire RSO(US)

普通。やはりこの頃からUK盤が良いのか?Polydor版が良いのか?

ブラインド・フェイス

BLIND FAITH 583 059 Polydor (UK) 1969年

艶無しのペラペラジャケット。ヌード絵ジャケット。

バンドメンバージャケットのATCO版、ヌードジャケットのUS版も購入したが、このUK版が一番良い。

ATCO版は音が少し籠ります。

デレク&ドミノス

レイラ(Layla) 2625 005 Polydor (UK) 1970年

CDで聴くと元々音が良くないアルバムですが、オリジナルのレコードで聴くと全く違います。

音がクリヤーでクラプトンのギターが生きています。今でも新鮮な感じがします。

US版、オランダ盤など、何種類か購入し比較しましたが、このUK版が一番です。

エリック・クラプトン

何枚も持っていますが、代表的なアルバムだけ揚てみました。

ERIC CLAPTON RS-1-3008 RSO (US) 1970年

US版しか持ってないが、やはり他のアルバムのUK版よりも劣る。

HISTORY OF ERIC CLAPTON SD-2-803 ATCO (US) 1972年N.Y.BROADWAY

2枚組。ランオフ部に「PR」の刻印あり。

PRと言うことは、「Presswell Record」で生産されたということ。 音はまあまあ良い。

RAINBOW CONCERT 2394 116 RSO (UK) 1973年

これしか持ってないが良音。CDよりも全然良い音。

461 OCEAN BOLUEVARD 2479 118 RSO (UK) 1974年

これしか持ってないが良音。

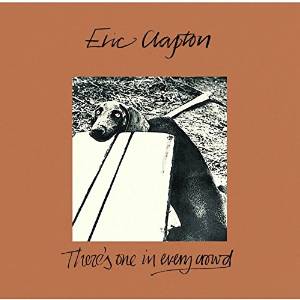

THERE’S ONE IN EVERY CROWD RSO SO 4806 (US) 1975年

US版しか持ってないが、やはり他のアルバムのUK版よりも劣る。

E.C. WAS HERE 2394 160 RSO (UK) 1975年

やはりUK版は音が良い。

no reason to cry 2479 179 RSO (UK) 1976年

B面のランオフ部に「MELYS」の刻印あり。何?

音はGood。

SLOWHAND 2479 201 RSO (UK) 1977年

2枚持っている内の1枚はランオフ部にMASTERDISKの刻印あり、且つマト1。

何枚か購入しましたが、今の所、これが音がクリヤーで一番。

もっと良音のものもあると思うが、有っても高価。これでも充分良い音。

JUST ONE NIGHT 2479 240 RSO (UK) 1980年

以前から日本盤も持っていて、これでも充分良い音と思っていましたが、UK盤はやはり音の鮮度が違い、良いです。

こうやって比較すると、大雑把に言うと、少し乱暴かもしれませんが、エリック・クラプトン関連のレコードの鮮度に関しては、UK版に軍配があがります。個人的な主観です。

但し、初期の頃、Cream時代は、物によってはATCOで良いものがありますし、「レイラ」などの1968年、69年、70年頃はPolydor版が良いと感じました。

レッド・ツェッペリン

Ⅳ SD7208 ATLANTIC (US) 1971年ROCKFELLER

UK盤も持っていた事がありますが、US盤のほうが迫力があります。ジョン・ボーナムのドラムのダイナミックさが違います。

SIDE ONEには「POCKY」、SIDE TWOには「PECKO DUCK」の刻印があります。

「PECKO DUCK」はGeorge Peckham氏によるマスタリングを意味します。

HOUSES OF THE HOLY K50014 (UK) 1973年

UK盤しか持ってないです。 「STERLING」と「RL」の刻印があります。

「STERLING」は米国の独立系カッティングスタジオの事、ここのレコードは音が良いとされています。

「RL」は、かの有名なBob Ludwigがカッティングしたという証です。

確かに、音も良いです。

PHYSICAL GRAFITI SS 2-200 ATLANTIC(US) 1975年 ROCKFELLER

US盤。ランオフに「PR」の刻印があります。

「PR」は前にも出てきましたが「Presswell Record」で生産されたということ。

THE SONG REMAINS THE SAME P5544N ATLANTIC(US) 1976年

日本盤なのに何故かランオフ部に手書きでST-7636 83とPRの刻印。

「PR」は前作と同じ。しかしレーベルにはMade by JAPANが。? 米でプレスされて世界同時発売?

エンボスジャケットで日本語解説無し。

まあ、ツェッペリンのオリジナル・レコードについては、Web上に沢山の記事あり、専門家がそちらにかなり詳しく書かれていますいますので、そちらをご参考に。

ツェッペリンに関して、私が今まで比較できたのは、Ⅳだけですが、私はUS盤が好みでした。

今回は、ここまで。 他のアーティストのアルバムについては、また今度にします。

ローリング・ストーンズ、ディープ・パープル、ジェフ・ベック、ピンク・フロイド、エアロスミス、TOTO、、、、。