部品の評価には、やはりそれなりのエージング(鳴らし込み)時間が必要ですね。

プリアンプの初段管E80Fのカソード・パスコン用に使ったフィリップス製の電解コンデンサ470uF/40V。

換装して早々の出音は、なんだか籠った固い音。

以前、出力管のカソードに使った時もそんな感じで、この時はすぐに駄目出ししてROE製電解コンデンサに交換してしまったが、今回はもう少し我慢強くじっくりと鳴らし込んでみる事にした。

そう思ったのは、今は低域から中域にかけての音が固く前面に張り付いて少し不自然だけど、高音は良く出ているしザラツキも少ない。この固さは時間を掛けることで解けてくるのではないかと期待をしたからです。

以前にGOODMAN製のオイルペーパーコンデンサ使用時に、音が解けるのに300時間くらい掛かった事も教訓となっている。

使い始めて100時間くらいから少しずつ音が解けて、良くなる兆しが見えてきた。

毎日約8時間くらい鳴らし込んで、1ゕ月位経過しましたが、ほぼ期待通りの良い感じになりました。

粘りのある低音とシンバルなどの高域も綺麗です。空気感も良いです。

電解液の活性化には最低200時間は必要なのでしょうかね。多分、電解液の流動性が良くなるのでしょうね。電気部品も生もの? (何の科学的な調査もしていない個人の勝手な想像です。)

やはり良い部品は、鳴らし込んでみないと判断を誤り、部品箱に眠る事になってしまいますね。

電気を通わせて熟成する事が必要です。

また、今回このプリアンプは他の部分にも手を加えています。

・初段E80Fのグリッド~グランド間に高抵抗620kΩを追加。

万一のボリューム摺動の浮きによる入力浮き防止。

ボリュームを回した時のガリ対策にもなるかと思いましたが、関係ありませんでした。

・負帰還(NFB)のDCカット。0.1uFのフィルムコン追加。

出力への僅かなDC漏れを防ぐため。もともと殆どDC漏れは有りませんでしたが念のため。

・初段のB電源用電解コンに並列に抵抗270kΩを追加。

初段プレート電圧が安定した様に思います。

プレート電圧は若干下がりましたが、問題は無さそうです。

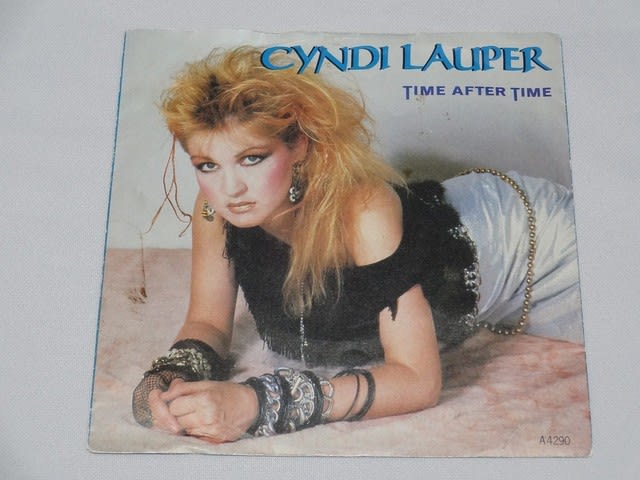

〇本日の一枚:

私は普段クラシックは聴きませんが、何故かボーカルとバイオリンだけは偶に聴きます。

今回は日本人ヴァイオリニスト「諏訪内晶子」さんのアルバムを紹介します。

このアルバムは、オケの音も良いですが、ヴァイオリンの音が最高に良いです。

なんでも、ストラディヴァリウスの銘器<ドルフィン>を使っているそうです。

楽曲の内容について、私はクラシックに疎いのでコメント出来ませんので、Amazonのレビューを参考にして下さい。