2か月以上も悩み探していたスピーカーを遂に購入し、我が家に迎え入れることが出来た。

今回、やっとの思いで購入したのはオールドJBL(ジムラン) L26 (1974頃発売?)です。

サンスイのLE-8Tにしようか、JBLのランサーにしようか?それとも大型のアルテックにしようか?と悩んでいた。

LE-8Tも銘機で他のスピーカーには無い独特な音で初めて聴いたほとんどの人が良い音と認めるそうだ。

ジャズ、ジャズボーカルには最適だそうだ。ただ、聴くにつれて、どうしても低音と高音が不足に感じてくることがあると書き込んである。

一方で、モニター用大型スピーカーアルテックの604Gの38cm同軸スピーカーにも興味があった。一度、620Bを聴いたことがあるが、その音には余裕があり格別なものだった。

ただ、その大きさでは、今の部屋に置いたら、寝る場所もなくなり大変な事になる。将来的に本宅に置くなら良いのだけれど。また、書き込みを見ると、このスピーカーを上手く鳴らすには結構苦労するらしい。

そこで、JBL(通称ジムラン)のランサーシリーズに目を付けた。書き込みにも結構良いことが書いてある。

L26、L36、L56....等。

ランサーシリーズは、4312等のスタジオ用とは違い家庭用なので扱いやすい。見た目も木目調で良い。スタジオモニターシリーズの箱は、見た目と箱の板厚が薄く、私はどうも好きになれない。

ランサーシリーズでも色々なユニット構成があるが、モニターシリーズの4312シリーズにも使われているホワイトコーンは、どうも重くて、パワーを入れてやらないと音がもたついてしまう印象を持っていたので、ホワイトコーン以外が良さそう。

その場合、L26かL36となるが、これらは、音の印象がかなり違い、L26のほうが2wayという事もあり音の纏まりが良いとの評判。L36は3wayで中音が協調気味?

L26は、JBLの銘機で当時人気があったらしい。マグネットはアルニコ。

という事でL26に決めるかな?とネット上で探していたら、ヤフオクと中古オーディオ店のサイトでL26を発見。

確かに、ヤフオクは安いのだが、出音を聴けるわけでもないし、どの様なレストアがしてあるか不安である。やはり、多少値段が張っても現物の音が聴けて、レストアの内容もしっかりしているお店が安心で後悔しないと思い、早速アキバに出掛ける事に。。。

秋葉原にあるお店で、現物を見て音も聴き、気に入ったので、即購入しました。注文の翌々日にはわが家に到着。梱包も問題なし。

そして今回購入したものが、こちらです。すでに部屋にセッティングしています。

スピーカー台は、その日のうちにAmazonでHamilex製を注文していたので、スピーカーと同時にクロネコヤマト便で到着。

この台(ブロック)は、しっかりしていて、自由度があり良さそうです。スピーカーの大きさが変わっても対応できるし、色々な配置に対応できそうです。

そのブロックとスピーカーの間には、「ソルボセイン」を置いています。

Amazonでも購入できます。

スピーカーの拡大写真です。専門業者でレストアしてあるだけあって、仕上がりも綺麗です。

L26のスピーカーユニットの構成は、

・ウーファー:125A

・ツィーター:LE25-4(前期、後期があり、こちらは後期。前期はL25-1)

になります。

こちらがウーファーの写真。

エッジは、ウレタンでレストアしてあります。ウレタンは寿命が大体5年くらいですが、他の素材(セーム皮など)よりは音が良いと言われています。

コーン紙はオリジナル。このコーン紙は極限まで薄くして作ってあるらしい。そのお蔭で、音離れの良い、軽快なレスポンスの良い音が出せるそうです。

ツィーターは前期型と後期型がある様ですが、スピーカーの周囲の線を引き出すところの2箇所がオレンジ色でクッションがウレタンのものは後期型LE25-4らしいです。前期型L25-1はエッジが茶色でクッション材はスポンジ。音は後期型のほうが繊細で大人しい感じになっているとか。こちらがバランスが良い?

ちなみに、このストア(お店)でのレストアの内容です。専門業者に委託しているそうです。

・ウーファー部:エッジ交換 (ウレタン)

・ツィーター部:センターキャップ修正、磁気スリット防錆処理、真円出し

・ネットワーク部:端子クリーニング、アッテネーター交換、コンデンサ交換/Daytonフィルムコンデンサーに。

・入出力波形およびバランス確認、音出しチェック、周波数特性確認(~42KHz)、ネットワークの周波数特性掲載。

・箱は、外装研磨後、オイル仕上げ。角のパテ補修、サランネット張り替え。

外観も綺麗に仕上がっていた。欲を言えば、オイルは「ワトコ」を使って欲しかったが。将来的に自分でやるしかないかな。

そして、、、問題のスピーカーケーブルですが、取り敢えず、一般的なベルデンの9497をアキバでスピーカー注文の帰りに購入したので、使ってみるこことに。例のオレンジと黒のツイストケーブルです。

なお、スピーカー端子はJBLでよく見かける、穴に線を差し込み、捻って固定するものでした。

スピーカーのセッティングも終わり、いよいよ音出し。

出てきた音は、まさにJBLサウンドとでも言うのでしょうか?

オープンな感じで軽々と悠々となっている。低音もモタツキが無い。そして高音の煌びやかさは圧倒的。一瞬、どこから音が出ているのかと思うときもある。とにかく音が宙に舞い部屋一杯に広がる。スピーカーに音が張り付いている感じは無い。

そして、このスピーカーのサイズからは想像が出来ない様な、一回りも二回りも大きなスピーカーの如くの鳴ってくれる音を聴かせてくれる。

最近のJBL製スピーカーは何度か聴いたことがありますが、それらとはまた一味違う音色です。

しかし、ちょっと歪っぽい感じがする。。。。その原因は、やっぱり、このケーブルか?

という事で、ケーブルを同じベルデンの白黒8460に交換してみたが、やっぱりダメだ。

そこで、以前より使っているフルテックのAlpha PCOCCケーブルに交換したら歪っぽさも消え良くなり、さらに開放的な音になった。

やっぱり、ベルデンは、このツイストで音が固くなり、錫メッキで音が歪っぽくなるようだ。

このため、ベルデン製品のなかでもスピーカーケーブルだけは、好きになれない。

いま、色々なジャンルのアナログレコードLPを聴いているが、特にジャズ・ボーカルは、そのリアル感にゾクゾクっとする。

ボーカルはきちんと中央に定位して、バックのオケは前後左右に広がる。

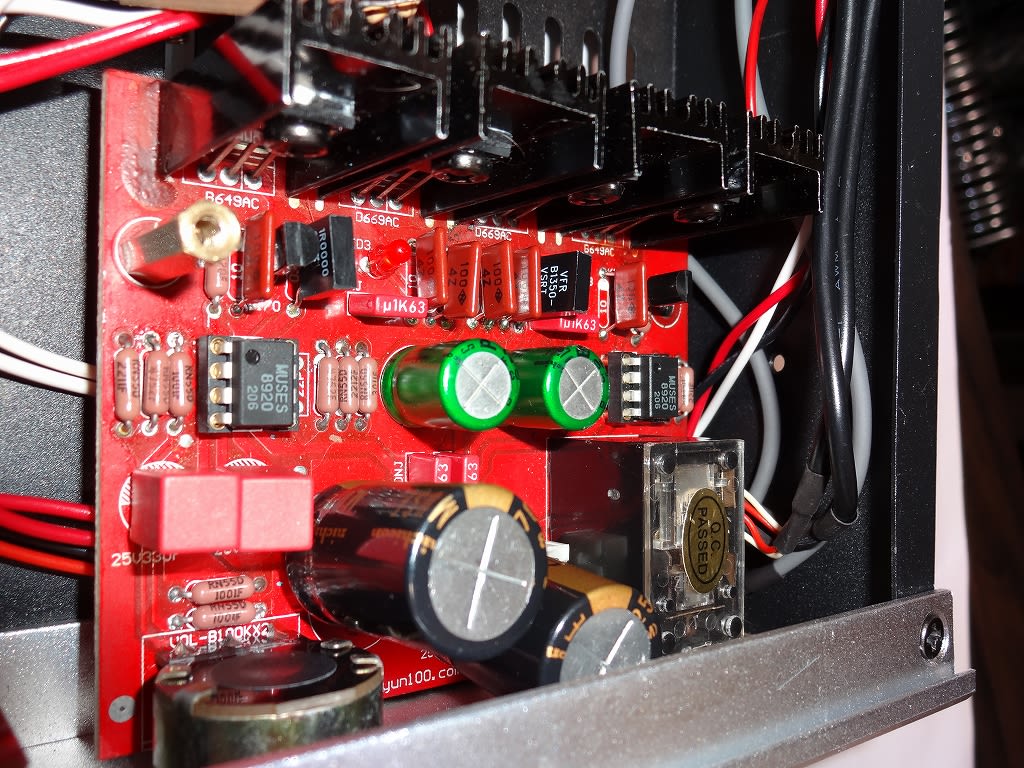

今は、KT-88プッシュプルA-60を使っているが、これを早く手持ちのマッキントッシュMC275に置き換えたいところだ。

どんな音を聴かせてくれるのか楽しみだ。