カセットデッキTEAC製V-5010の高音質化に向けて更なる改良をおこないました。

この1か月近く「ああでもない、こうでもない」と試行錯誤を繰り返してましたが、漸く納得のいく音質に到達しました。

改良内容については、様々なメーカー、機種のヘッドアンプの回路を参考にして行ないました。

その詳細は以下です。

①RLCフィルタのコンデンサ容量と抵抗値を変更。

C109 0.001uF(1000pF)に146pFをパラってましたが、これを220PFに容量アップ。

もう少し大きい容量も試しましたが、音質の上品さがなくなり良くない。

抵抗値は、1.3kΩ→1.0kΩとしてQ値を大きくしました。

これらの目的は、高域をもう少し持ち上げるため。

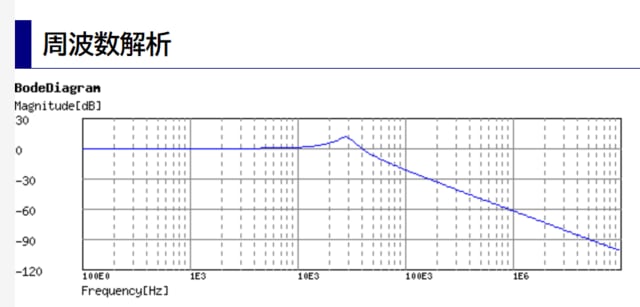

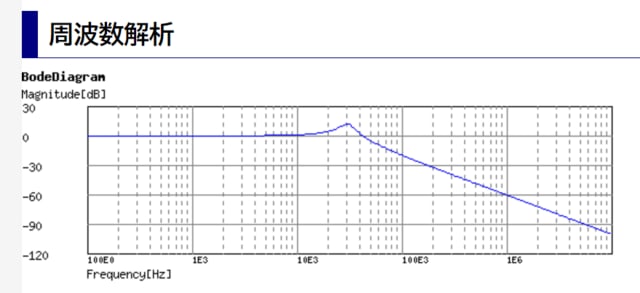

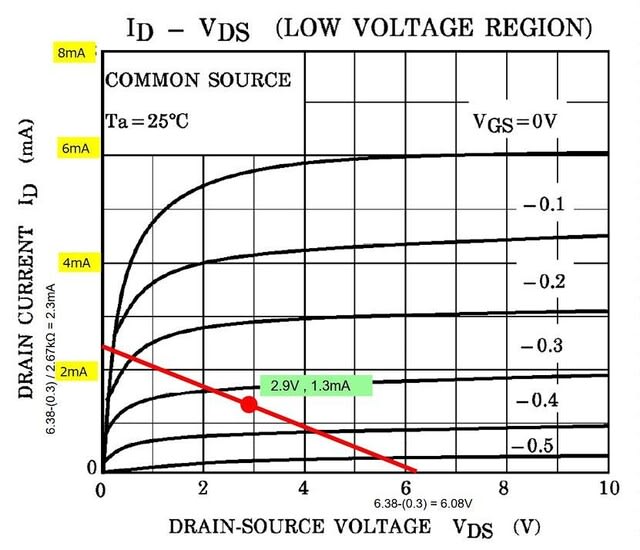

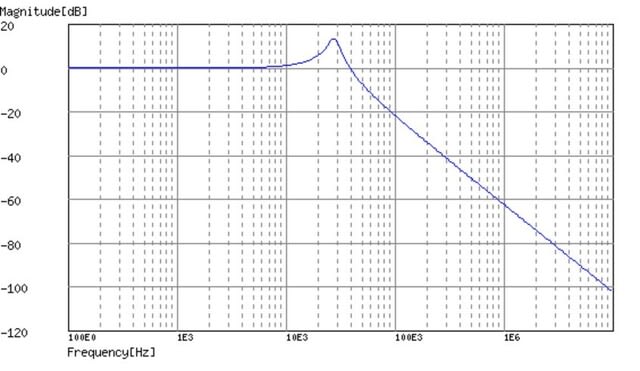

RLCフィルタのカーブはこちら。

1kΩ+27mH+1220pFで、カットオフ周波数fc=27.7kHz、Q=4.7

②NFB回路に小容量のコンデンサを追加。

今までは無かったのですが、120kΩ//1MΩ=107kΩ(後に1MΩは撤去)に47pFをパラ追加。

この目的は、急峻な波形の立ち上がりを滑らかにして聴きやすくするためと、発振を保護しオペアンプ回路を安定させるため。

これで高性能なオペアンプも使用可能となりました。

③オペアンプを交換。

高性能なオペアンプが使用可能となったことで、BB製OPA627BPに代えてNS製のLME49710HA(CANタイプ)を使用。音質的に、こちらがスッキリ。

LME49710はNS社が誇るハイパフォーマンス・オーディオ用オペアンプです。

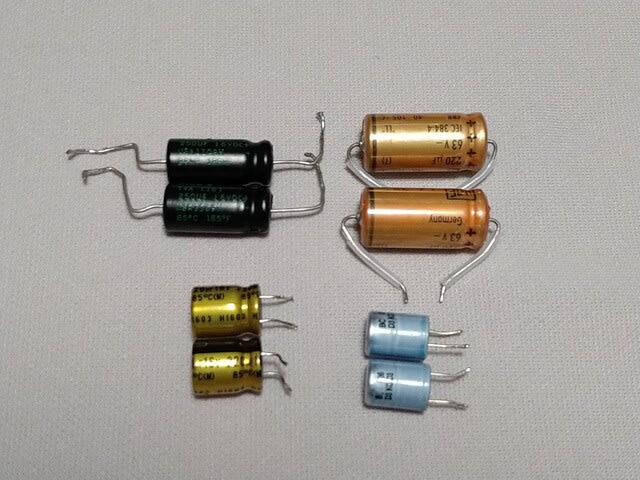

④NFB回路の電解コンデンサを撤去。

ここの電解コンデンサは音質に大きく影響。

様々な電解コンデンサを試してみましたが、電解コンデンサを使う限り、音の情報量は減り、スッキリしない音になると言う結論に達しました。

この電解コンデンサの役目は、低音のカット(帰還量を増やす)なので、思い切って撤去しショートしました。

その結果、スッキリと情報量の多い音となりました。低音が出過ぎる事もありません。

⑤ヘッドに並列のコンデンサの撤去。

このコバルトアモルファス14層のヘッドには、高域持ち上げの効果が無い様です。

付ける事でノイズも拾い易くなるので撤去しました。このヘッドは元々高域特性が良いのが売り。

⑥低域側のEQカーブを元に戻す。

改造後、低域が足りない様に感じたので抵抗を121kΩに戻し、3,240uSとしました。

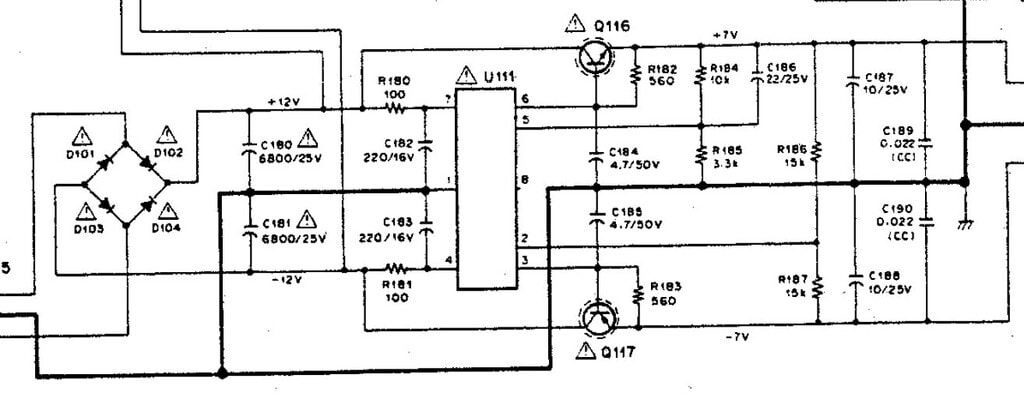

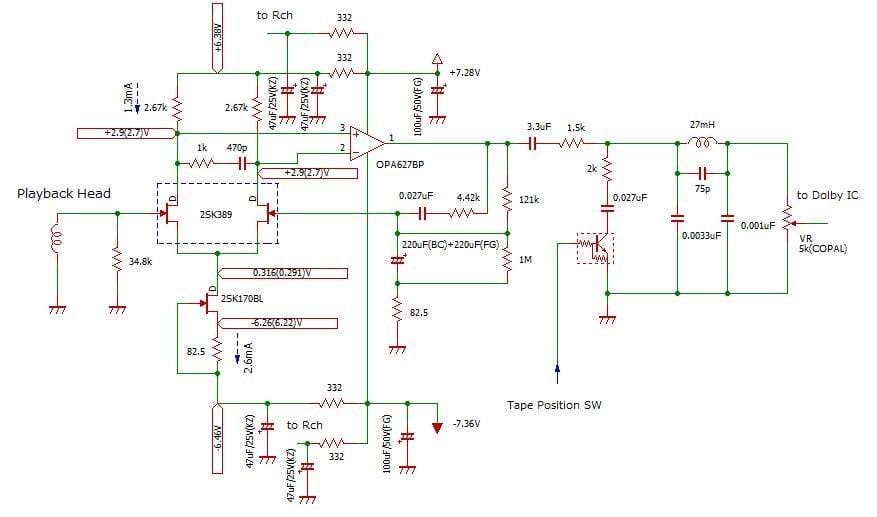

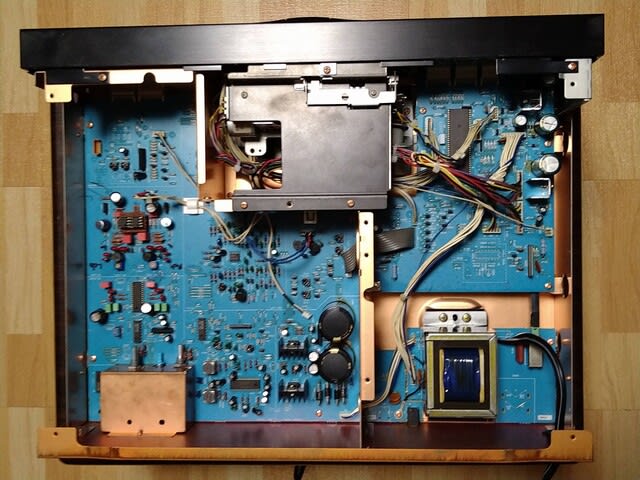

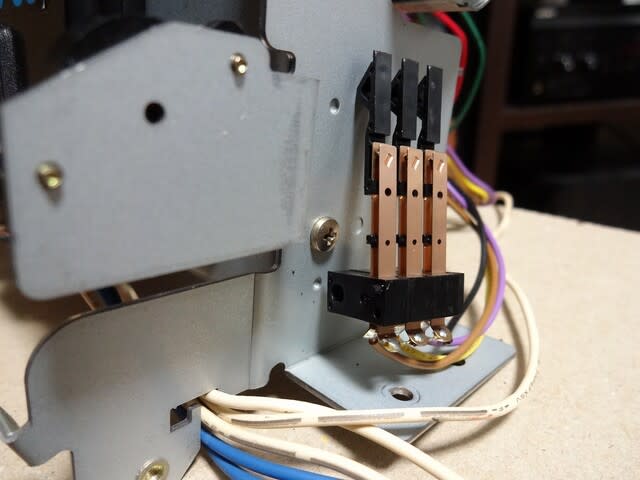

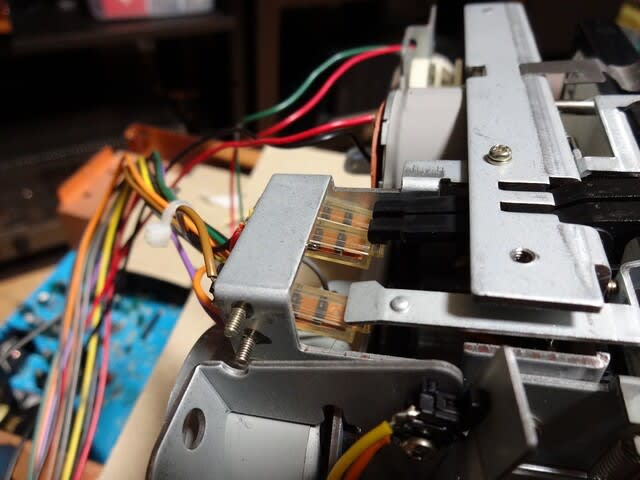

①~⑥を実施した回路図(赤丸部分が変更箇所)と写真。

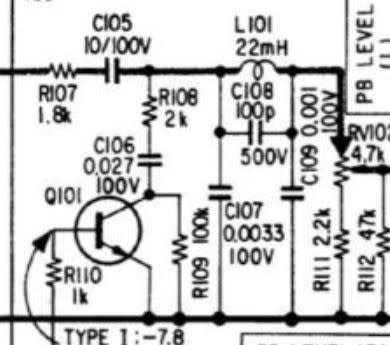

(参考:メーカーオリジナル回路)

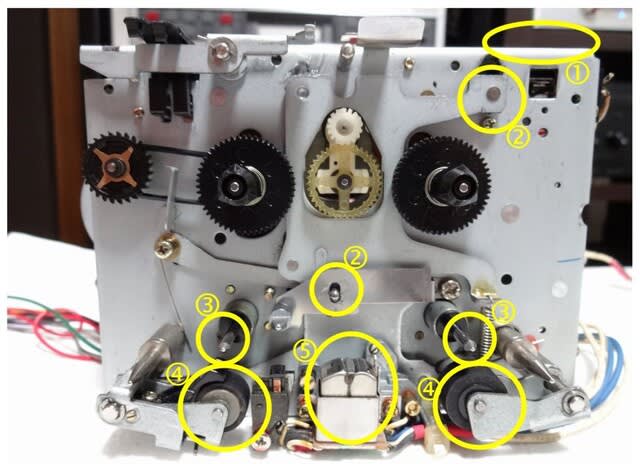

⑦テープ・スピードの調整。

同じ曲をCDと聴き比べると何となく遅い様なので調整しました。

調整の様子。

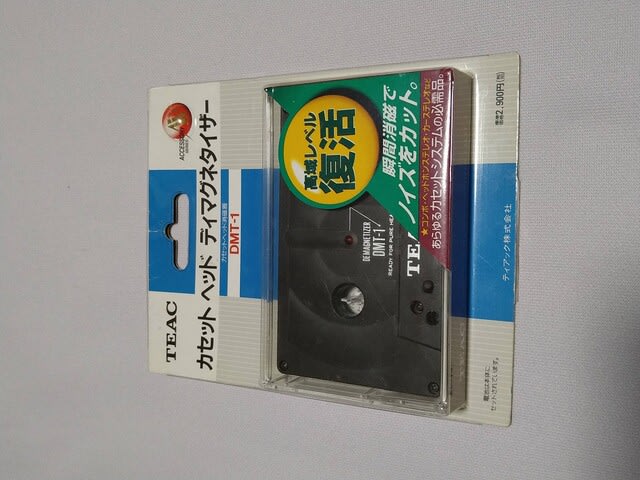

調整方法は、テストテープ(3kHz)があれば簡単ですが、持ってないので、実際にテープを再生し、片面の再生時間をストップウォッチで計測。

タイトルジャケットに記載の時間と比較。 片面約22分で誤差1秒以内になったのでピッタリです。

この状態で、同じ曲をレコードとカセットテープで聴き比べましたが、ほぼ同等の音質となりました。

聴き比べ時の詳細については、後日投稿します。

さてさて、聴き比べたタイトルは何でしょう?

上の写真に少し映ってますが、昨今話題の80年代のシティ・ポップです。