またスピーカー・ケーブルを買ってしまいました。電線病?

購入したのは、ヴィンテージと呼ばれるウエスタン・エレクトリック(WE)のケーブルです。

以前にも購入して現在も使用しているのですが、それより少し太いものです。

前回購入したものが18GA、今回のものが16GAです。どちらも単線です。

それにしても、超高額な蛇の様に太いケーブルに比べると、こんな細いケーブルで大丈夫?と思わせる外観です。

16GAで外径2mm/芯線径1.3mm、18GAで外径1.5mm/芯線径1.1mmです。

製造は1940~50年頃と思われます。

今回の16GA ↓

分解してみると、太さだけでなく被覆の構成も少し違う様です。

内側の絶縁体は絹(シルク)で同じなのですが、外皮の織り込み込み方が違う様です。

前回の18GA ↓

外被の布(綿?)は紐状のものが並べてあり、これが内被のシルクに螺旋状に巻き付けてあります。

今回の16GA ↓

外被の布(綿?)はクロス状に織り込んであります。

これが電気的、音質的にどんな意味があるかは私にはわかりません。

お約束の信号伝送ケーブルについて、色々な資料を元に、音質に影響を与える特性にはどんな要素(パラメーター)があるか勉強してみました。

その要素には、次の3つがあることがわかました。

①導体の材質

②絶縁体(被膜)の材質

③ケーブルの構造

①と③はオーディオ界では良く議論されますが、②については意外と少ないと思います。

①については抵抗値が低い物が良いとか、③については撚り線で太いほど良いとか。

確かに分解能(音数)に関しては①が影響するかも知れませんが、しかし音色に関しては②や③が重要だったりします。

まず②絶縁体に注目してみました。

・絶縁体の比誘電率について:

大電力、高電圧の伝送には絶縁耐圧が重要になりますが、スピーカー・ケーブルの様な信号伝送ではむしろ比誘電率が重要になります。

学術的な難しい説明は避けますが、この比誘電率により低音域と高音域での信号の伝わる速さに差が生まれます。当然比誘電率が小さいほど高速伝送が出来ます。然るにスーパーコンピューターとかTV局のアンテナ配線、また衛星など高速伝送が必要な機器では比誘電率が小さいテフロンが使われます。

※しかしオーディオの周波数帯でこれがどれだけ問題となるかは個人的に疑問ではありますが、取り敢えず置いときます。

比誘電率は真空中の誘電率を「1」とした時の比です。

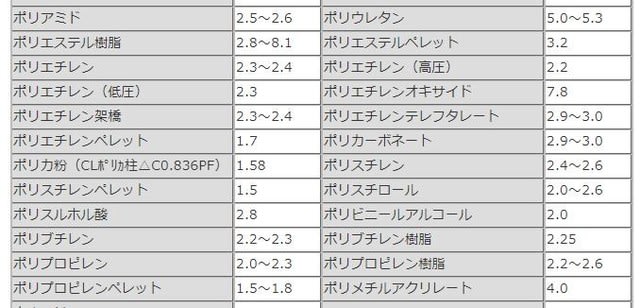

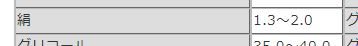

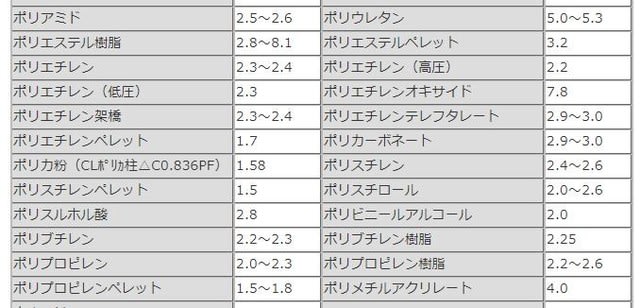

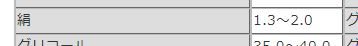

色々な物質の比誘電率はこちらを参考にしてください。

具体的に見ていくと、実際に一般的なケーブルでよく使われるPVCは「8~4」で、しかも周波数依存が大きいです。PE(ポリエチレン)では「2.3~2.4」、テフロンは「2.2」。

ケーブルで「中空ケーブル」なんてのも聞いたことがありますが、この比誘電率に対処してでしょう。

また、真空管アンプや高級アンプの内部配線でテフロン・ケーブルが使われている理由も、耐熱や耐圧だけでなくこの比誘電率を考慮してでしょう。

では、今回のWEケーブルを見てみましょう。

内側の被覆は絹で、16GA、18GAとも同じです。

絹の比誘電率はなんと「1.3~2.0」で、物質としては比誘電率が低いです。

WEのエンジニアはその当時からこの事を熟知していたのでしょう。

そして外被にはおそらく綿が使われてます。

・次に導体の表皮効果について。

単純に撚り線にすると表皮効果が表れます。表皮効果とは周波数が高くなると電流が導体の表面に集まり有効な電気的断面積が小さくなる現象です。これを回避するため芯線ごとに被覆し束ねたものがリッツ線です。

WEのケーブルにはブラック・エナメルで絶縁被覆を施したものが多く見受けられますが、これで表皮効果による高周波特性の劣化(高周波における交流抵抗の増加)を防いでるのでしょう。

今回のWEのケーブルにもブラック・エナメルが施してあります。

導通を取るためには、このエナメルを剥がす必要があります。上が剥がす前で、下が剥がした後です。

③のケーブル導体の構造について。単線か撚線か。

単線か撚り線かの議論はありますが、単線のほうが定位がハッキリすると聞いたことがあります。

撚線は、各素線同士が接触して大きな束になると思いがちですが、実は各素線の外側には多かれ少なかれ酸化銅が形成され抵抗膜となるので、素線同士は抵抗を持って接触する事となり、従い、電流は各素線の純銅の中を流れる事になります。

撚線には撚り方が色々とあり、「集合撚線」「同心撚線」「ロープ撚線」がありますが、「同心撚線」がその形状から機械的外力に強いため導体がつぶれ難く、信号伝送に適しているとされています。

同心撚線は、基本は下図の様に中心1本で周りを6本の芯線が囲む構造で、さらにその外側に何層も重ねた物もあり、各層が同心円状になっています。

ロープ撚り線は、上図の同心撚線を束ねたものです。可撓性があり産業用ロボット用などに適しているとされています。

製造設備新設時に工事業者が持ち込んだ電源配線を見たことがありますが、中心1本で周りを6本の芯線が囲む7芯構造でした。この7芯構造が幾何学的にが最も形が整うそうです。

余談ですが、海外のビンテージ・ショップで、テレフンケンのスピーカーとマッキントシュ球アンプを細いケーブル(おそらく単線)で繋いでいたのを見たことがあり、その当時は「こんな細い線で大丈夫か?」「何故、こんな細い線を使っているのだろう?」と思っていましたが、最近、自分で試して見てその意味がなんとなくわかってきました。

ケーブルのエージングについて。

銅線は太い銅線から延伸して作られているので、細い線ほど延伸率が高いことになります。

この延伸時に銅は機械的なストレスを受けます。この時に銅の結晶構造が乱れたり粗くなっていると思われます。

エージングではこのストレスをエージングによって整った状態に戻す事になる。

※結晶構造を戻す?戻るのかな?自問自答。

※ひょっとして、延伸で空いた隙間を電子、電荷で埋めるのかな?(妄想、個人的な推論)

従い、細い導体ほどエージングに時間が掛かるのではと思われます。

今回のケーブルも使い始めは、位相がずれた様な感じで低域がフワッとする時がありましたが、延べ50時間もすると治まりました。

講釈が長くなりましたが、肝心の音質は、18GAの時よりも重心が下がり、高域も聴きやすく、雑味なく纏まりのあるしっかりとした音です。今回のこの16GAが正解だったと思います。

音の透明度も良く、音がスッと立上がり立下りもスパッとして切れが良く気持ち良いです。

例えるなら、ダムの放水の様で、音の粒子の塊、束が低域から高域まで一気にドバッ~って吹き出す感じでしょうか。

現代のケーブルでは味わえない音かも知れません。

また、定位もバッチリと決まるため、スピーカーの振り角度の再調整も必要になりました。

今回も前回同様、使い易い様にケーブルの先端部分は撚線ケーブルで延長しバナナ・プラグを接続しました。

今月の『ステレオ誌』にもヴィンテージ・ケーブルや半田の興味深い記事がありました。

「クラフト・ヴィンテージ」のコーナーだったかな?

![MJ無線と実験 2020年 12月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hqhh5YPGL._SL160_.jpg)