往年の銘機 CDプレーヤーREVOX製B226の更なる高音質化に向け、DAC TDA1541A周りの電源デカップリングの強化を検討しました。

ポイントと実施した内容。

①DAC フィリップス製TDA1541A-S(王冠)のアナログ系、デジタル系で夫々独立して電源デカップリング。

TDA1541Aはグランドにおいてもアナログ系とデジタル系で独立しているので、それも含めて考えます。

デジタル系の電源ノイズはアナロググランドに流さない! → Cなどでカップリングしない。

(実施内容)

アナログ系には音質の良いERO製フィルムコン4.7uF/40Vを追加。

設置場所はICピン近くの-5V~アナログGND、-15V~アナログGND間。

デジタル系にはフィルムコン0.68uF/63Vと2200pF/50Vを追加。

設置場所は+5V~デジタルGND間。

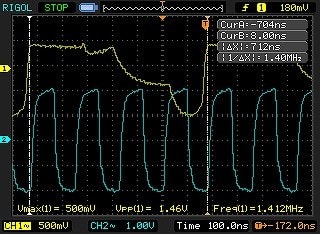

②デジタル系は高周波ノイズを可能な限り低減。

ジッターノイズ同様、これも結構厄介です。

広い周波数範囲で効果を得るため、容量値の違うコンデンサを組み合わせて使います。

DEMリクロックが2.8MHzで動作しているので1uF辺りが良さそうですが、11.3MHz動作のSAA7210/7220からのノイズや高調波を考慮し2200pFも追加しました。

これで2200pF//22nF//0.68uFの3パラになりました。厳密には反共振を避けて、それぞれの容量値は10倍以内が良いらしいですが、、、まぁいいか。

③フィルタ用オペアンプとI/V変換用オペアンプの電源デカップリング強化。

左右独立してデカップリングを設けます。

音像空間を豊かにするには、中域から高域のセパレーションが効きます。

(実施内容)

ERO製フィルムコン1uF/100VをICピン近傍の+12V~アナログGND間、及び-15V~アナログGND間に追加。

分岐点にはBC製電解コン220uF/25Vを追加。

①~③を実施するイメージ図がこちら。

(パターン面)

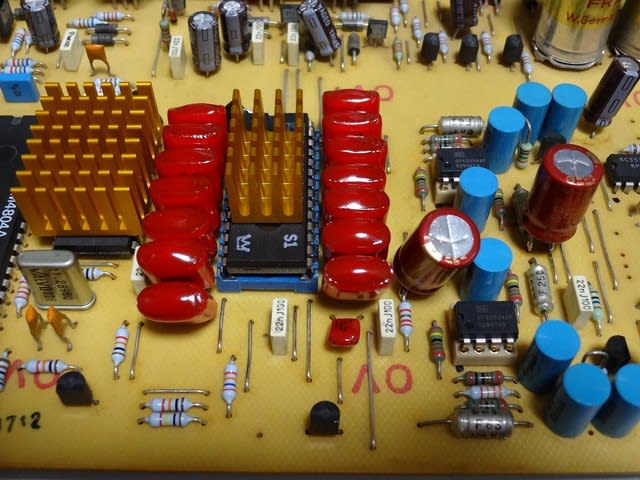

実施後の写真。

(部品面)

銀色の円柱がBC製電解コンデンサ。

④同時に電源回路の平滑コンデンサ交換。

サーボ系、デジタル系、アナログ系それぞれに適したコンデンサを使用。

(実施内容)

サーボ系、デジタル系には低ESRのOSコンを使用。 紫色の円柱(2個)。

アナログ系には過去に使用して音抜けが良かったBCコンポーネンツ製の電解コンデンサを使用。

①~④を実施した結果、音の広がりが良くなり、分解能も増して今まで聴こえなかった音まで聴こえます。

同じソースを聴いても、今迄と違った感じに聴こえます。「こんな曲だったかなぁ~?」って感じです。

低域~中域にかけても音に締まりが有り、張りも有ります。アナログ再生(レコード)に近づいた感じ。

DACじゃなくても、CDプレーヤーでも音質的にまだまだ使えそうです。

あと、先頭の写真を見てもらうと分かりますが、今回ついでにフロントパネルの照明ランプも交換しました。

前回は白色LEDに交換したのですが、やはり少し暗い感じがします。

そこで高輝度青色LEDを3発直列にして放り込みました。Ifは21mAとしました。

なかなか良い感じになりました。