過去に使用した実績のあるコンデンサの個人的な音質評価、感想です。

私の備忘録的な簡単なコメントだけですが、何かの参考になればと思い投稿しました。

あくまでも私個人の主観ですので、人により評価が違ったり、使用箇所、印加電圧によっても違う結果になる事を断っておきます。

一部ネット上から拾った他の人の感想も書いております。

抵抗については、このブログの過去記事で私的な感覚で音質傾向を簡単に纏めています。

実は、何年も前に書き始めましたが、纏めるのが大変で、今になってしまいました。

このブログを始めた頃からの経験ですので、記憶も曖昧になっているかも知れません。

何れにせよ、この評価結果は、あくまでも私個人の主観ですので、人により感じ方が違うと思いますので、ご承知おきをください。個人のメモ書き程度に捉えて頂くと幸いです。

以下のタイプ名は、略称・呼称で書いている物もあります。

今回はフィルムコンデンサ編です。

<フィルムコンデンサ>

1.ASC製

自作派によく使われています。

可も不可も無く全帯域でフラットです。無難な音。リファレンスとして良いでしょう。

音に色づけをしたくない時に使うと良いでしょう。

2.TRW製

一聴した時は良いかなと思いましたが、聴き込むと他のコンデンサに比べて音が籠り、団子状になります。

TRW社は、GOODALL→TRW→製造設備、設計技術を買収→ASCとなって行きます。

3.オレンジドロップ Orange Drop (USA Sprague スプラグ製)

スプラグ製。ギター用で有名です。少し枯れた感じの音になります。

旧型と新型が有り、音質傾向も若干違う様です。新型は丸樽型、旧型は少し楕円樽型の様です。

私が使用したのは旧型です。名前の通りオレンジ色です。

4.DaynamiCap

USA製。全て手作りで製作されているそうです。

横から覗くと、コルクの様な物が見えます。

フラットで音数多く自然な音です。日本では入手困難。高価です。

5.ERO現行品

Roederstein製(West Germany)

良い感じで、割と艶が乗ります。少し柔らかい音。

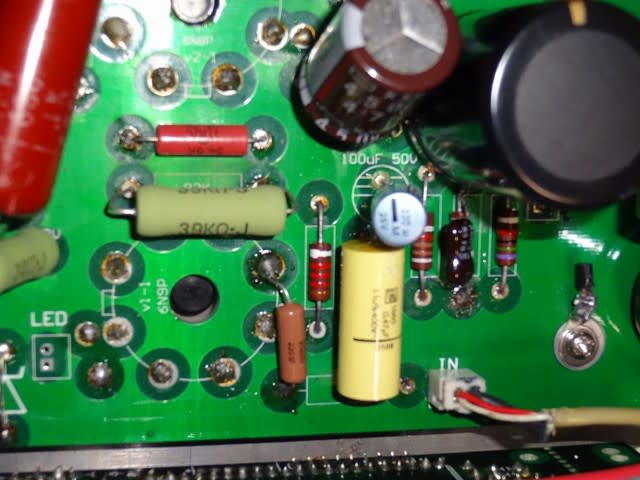

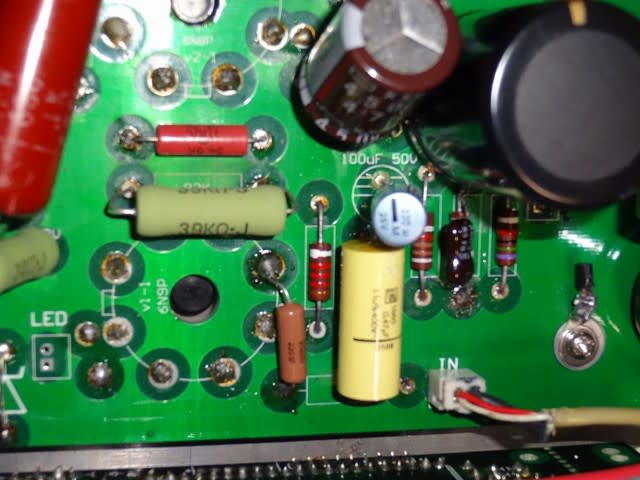

入力段のDCカットに使っています。クリーム色の円筒部品です。

6.EROオールド品

Roederstein製(West Germany)。オールドビンテージ品。

こちらの方が音抜けが良い様に感じました。緑色の円筒です。

7.AuriCap

USA Audience社製。小型が特徴。

高周波特性が良く、電源のノイズ取りには有効。カップリングに使うと音が細ります。

8.ClarityCap

ポリプロピレン・フィルム。UK製。

音数は多いですが、少し無機質な音になります。高音がきついです。高価。

9.OdioCap

UK製。ポリプロピレン。

ClarityCapに比べると、少し艶が乗ります。外観は高級感がありGood。

10.Obbligato

ポリプロピレンフィルム。

ストレートで色付けなく無機質な音です。クリアーですが高域が少しきつめ。

11.Solen

フランス製。メタライズド ポリプロピレン。

ASCと同傾向の様に思います。音質は少し軽めだったように覚えています。

12.HI-REL

USA製。よく覚えていませんが、for AUDIOと書いて割りには一般的な音質だったような。

13.Cornell Dubilier PM

一般的にBlack Catと呼ばれているのはPKMタイプの黒い奴。

私が使った事のある物はPMタイプと言う緑色の物。

高域の鈴鳴りがすると言う噂があります。確かに高域が特徴的ででした。

14. JENSEN製

デンマーク製。写真のものは耐圧630Vと高いため大きい。

Copper filimだったと思う。音は甘くは成らない、どちらかと言えば爽やかでドライ。

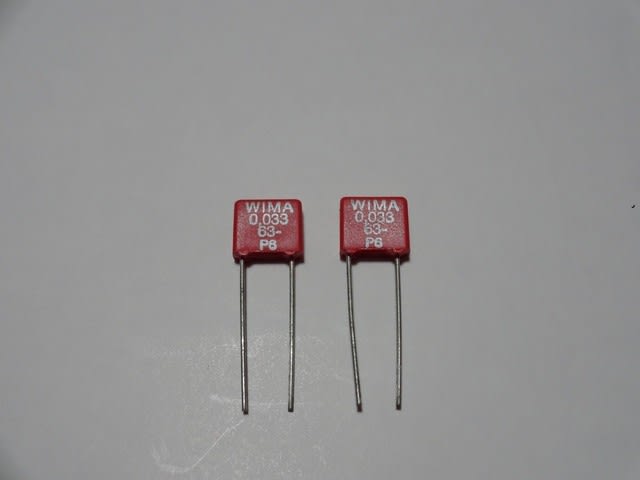

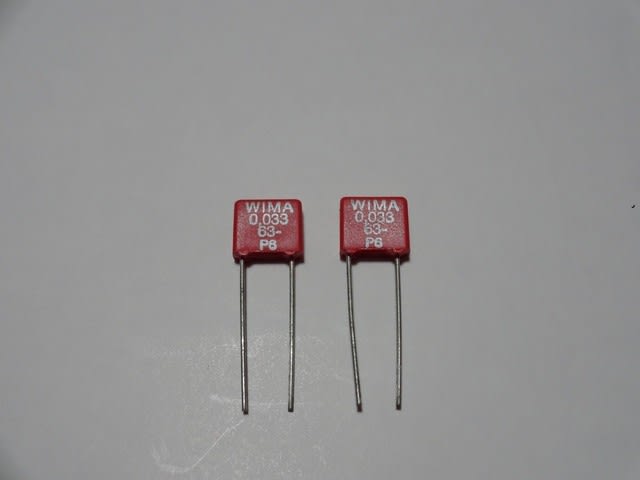

15.WIMA

ドイツ製。メタライズドフィルム。半導体アンプ、DAC等にもよく使われます。いわゆる普及品ですね。

今でも稀に『ドイツ製高音質コンデンサWIMAを使用』なんて謳い文句も見かけます。

これも製造の年代によって音質が違う様です。

使い始め音が籠ります。少し固めの音になります。

高耐圧品。

16.WIMA Black Box (Special Vintage品)

あまり見かけません。兎に角大きいです。

WIMAが何の目的で作ったかもわかりません。

出力のDCカットに使った事がありますが、艶が乗り色っぽい音になります。

17.ERO角型

Roederstein製の角型。

私はCDP等のパスコンによく使います。電源のパスコンにはWIMAか此れでしょう。

18.東信工業 UPZ

ポリプロピレンフィルムです。スチコンの代替に適しているそうです。

CDP : REVOX B226のDAC周りDEM用に使いました。

他にも沢山有りますが、音質の印象記憶が曖昧なので割愛します。

尚、PIOタイプ(Paper In Oil)は別の機会に書きます。

(まとめ)

私の今迄の経験から以下の様な見解に至りました。(あくまでも私見)

①コンデンサも本来の音が出てくるまでエージングが必要。

使い始めは、音が固かったり籠ったり。或いはザラツキ、きつく、歪っぽかったり。

物に依りその挙動が違う様です。

使い始めで判断するのは投資が無駄になります。

最低でも50時間は鳴らし込みが必要です。

②コンデンサは、適材適所で使いましょう。

1つの回路で同じような音質傾向のコンデンサばかりを使うと音質がそれで決まってします。

色々と取り混ぜて使うのが良いでしょう。

そうは言っても、所詮はフィルムコンです。

音に色づけしたければ、やはりオイルコンを使うと良いでしょう。

フィルムコンは、オイルコンほどは色は乗りません。

③ポリプロピレン系は音がクリアーでキツクなる傾向があります。

メタライズになると、その傾向が更に強くなると感じました。

④私なりに、敢えて選ぶのなら、

カップリングコンにフィルムコンを使う場合、味付けが無く無難なのは「ASC」or「Solen」でしょう。

何れにしても、人それぞれ音の志向や使用場所の事情等が有るでしょうから、使ってみないとわからないですね。

※このページは、断りなしに、追記・修正する場合があります。

次の機会には、オイル・ペーパー・コンデンサでも纏めて見ようと思います。

また、電解コンデンサについても纏めてみたいと思いますが、時間が掛りそうです。

一部のコンデンサは、Amazonからでも買える様です。

![【国内正規品】[SFC01]Solen FastCap (0.1μF:630V)「2個セット」 FASTCAP630V0.1](https://m.media-amazon.com/images/I/31WAsoGWmzL._SL160_.jpg)