kan-haru blog 2013 橋口五葉「吾輩ハ猫デアル」続編装幀画稿

< 総合INDEX へ

夏目漱石の美術世界展(続)

・第3章 文学作品と美術「草枕」「三四郎」「それから」「門」

このコーナーでの展示絵画は、漱石の代表作の「草枕」「三四郎」「それから」「門」に登場する数々の漱石美術の世界の絵19点が見られました。

「草枕(明治39年発表)」(←ここをクリック「青空文庫」)

山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通とおせば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。住みにくさが高こうじると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟とった時、詩が生れて、画が出来る。

与謝蕪村「山林曳駒図」18世紀(江戸)

与謝 蕪村は、享保元年(1716年) に摂津国東成郡毛馬村 (大阪市都島区毛馬町)に生まれ、20歳の頃江戸に下り早野巴人に師事し俳諧を学ぶ。松尾芭蕉、小林一茶と並び称される江戸俳諧の巨匠の一人であり、江戸俳諧中興の祖といわれる。また、俳画の創始者で、写実的で絵画的な発句を得意とした、江戸時代中期の俳人、画家。

「三四郎(明治41年発表)」(←ここをクリック「青空文庫」)

「ちょっと御覧なさい」と美禰子が小さな声で言う。三四郎は及び腰になって、画帖の上へ顔を出した。美禰子の髪あたまで香水のにおいがする。絵はマーメイドの図である。裸体の女の腰から下が魚になって、魚の胴がぐるりと腰を回って、向こう側に尾だけ出ている。女は長い髪を櫛くしですきながら、すき余ったのを手に受けながら、こっちを向いている。背景は広い海である。

「人魚マーメイド」

「人魚マーメイド」

頭をすりつけた二人は同じ事をささやいた。

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス 「人魚」 1900年

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスは、1849年に両親共に画家でローマに生まれ、5歳のときに、ヴィクトリア&アルバート美術館の近くのサウス・ケンジントンに引っ越し、父・ウィリアムの元で学んでいました。初期の作品は、ローレンス・アルマ=タデマとフレデリック・レイトンに影響を受けた古典的なものでした。

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス 「人魚」

「それから(明治42年発表)」(←ここをクリック「青空文庫」)

父の御蔭おかげで、代助は多少斯道このみちに好悪こうおを有もてる様になつてゐた。兄も同様の原因から、画家の名前位は心得てゐた。たゞし、此方このほうは掛物の前まへに立つて、はあ仇英だね、はあ応挙だねと云ふ丈であつた。

円山応挙「花卉鳥獣人物図 山中乗馬図」1773年(安永2年)

円山応挙は、1733年(享保18年)に丹波国桑田郡穴太村(現・京都府亀岡市)の農家に生まれ、10代の後半には京へ出て、狩野探幽の流れを引く鶴沢派の画家石田幽汀の門に入っている。1766年(明和3年)から「応挙」を名乗り「円山派」の祖であり、「写生」を重視した親しみやすい画風が特色である。

「門(明治43年発表)」(←ここをクリック「青空文庫」)

父は正月になると、きっとこの屏風を薄暗い蔵くらの中から出して、玄関の仕切りに立てて、その前へ紫檀したんの角かくな名刺入を置いて、年賀を受けたものである。その時はめでたいからと云うので、客間の床とこには必ず虎の双幅を懸かけた。これは岸駒じゃない岸岱がんたいだと父が宗助に云って聞かせた事があるのを、宗助はいまだに記憶していた。この虎の画には墨が着いていた。虎が舌を出して谷の水を呑のんでいる鼻柱が少し汚けがされたのを、父は苛気にして、宗助を見るたびに、御前ここへ墨を塗った事を覚えているか、これは御前の小さい時分の悪戯だぞと云って、おかしいような恨しいような一種の表情をした。

岸駒「虎図」(「龍虎図」双幅のうち左幅) 19世紀(江戸)

岸駒(がんく)は、1756年(宝暦6年)に加賀国金沢(現、石川県金沢市)で生まれる。1784年(天明4年)有栖川宮家の近習となり、同家の御学問所の障壁画を描く。1806年(文化6年)に藩主の招きで金沢に赴き、二の丸御殿に障壁画を描いて故郷に錦を飾った。江戸時代の画家で迫力ある虎の絵を得意としていた岸派の祖である。

左:与謝蕪村「山林曳駒図」、中:円山応挙「山中乗馬図」、右:岸駒「虎図」

・第4章 漱石と同時代美術

第4章からの展示室は大学美術館地下2階会場で、エレベータで降ります。

夏目漱石の美術世界展地下2階展示会場

漱石は、1912年(大正元年)の「第6回文展」を見て、東京朝日新聞に「文芸と芸術」という批評をだしました。「文芸と芸術」は、「漱石の芸術論」、「文展日本画評」と「洋画・彫塑評」のタイトルで連載しました。このコーナーでは、「文芸と芸術」で記された関連の絵30数点が展示されていました。

「次の室の一番初めには二枚折の屏風があった。其屏風はべた一面枝だらけであった。夫が面白かった。」(「ゆきぞら」についての「文芸と芸術」の記述)

佐野一星 「ゆきぞら」 1912年(大正元年)

佐野一星は、1894年(明治27年)に京都に生まれる。1912 年(明治45年)に京都市立美術工芸学校卒業し、1915年(大正4年)に京都市立絵画専門学校卒業して研究科に進み,1917年に修了した。1912 年(大正元年)の第6回文展に美術工芸学校卒業作品の「ゆきぞら」が初入選して褒状となり、1915 年(大正4年)の第9回文展にも《雪の日》が入選した。

佐野一星「ゆきぞら」

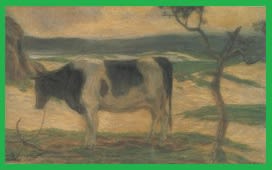

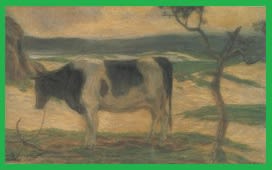

「此荒涼たる背景に対して、自分は何の詩興をも催さない事を断言する」と言いながらも、「それでも此画には奥行きがあるのである。さうして其奥行きは凡て此一疋の牛の、寂寞として野原の中に立ってゐる態度から出るのである。牛は沈んでゐる。もっと鋭く云えば、何か考えてゐる」(「うすれび」についての「文芸と芸術」の記述)

坂本繁二郎 「うすれび」 1912年(大正元年)

坂本繁二郎は、1882年(明治15年)に福岡県久留米市に生まれる。10歳になると、地元久留米在住の画家・森三美に師事して絵を学び、高等小学校に上がる頃には、絵の腕前は相当なもので、「神童」と持てはやされた。1907年(明治40年)『北茂安村』が第1回文展に入選している。1912年(大正2年)第6回文展に出品した『うすれ日』は、夏目漱石が高く評価したことで知られている。1914年(大正3年)には二科会創立に参加。1921年(大正10年)に渡仏し、シャルル・ゲランに師事し、1924年帰国して教理で終生九州で制作を続けた。

坂本繁二郎「うすれび」

・第5章 親交の画家たち

このコーナでは、漱石が書物などで知った作家・作品ともに、漱石本の挿画や装幀で親交の浅井忠、中村不折、橋口五葉などと、絵画の師の津田青楓および、漱石が晩年作品を愛した安井曾太郎らの絵画24点が展示されていました。

「津田君の画には技巧がないと共に、人の意を迎へたり、世に媚びたりする態度がどこにも見えません。一直線に自分の芸術的良心に命令された通り動いて行く丈です」

津田青楓 「桃源図」 1921年(大正10年)

津田青楓は、1880年(年)に華道家で去風流家元の西川一葉の息子として京都市中京区押小路に生まれ、はじめ四条派の升川友広に日本画を師事し、1897年に谷口香嶠に日本画を師事しました。1899年に関西美術院に入学し、浅井忠と鹿子木孟郎に日本画と洋画を師事しました。1907年から農商務省海外実業実習生として安井曾太郎と共にパリに留学し、アカデミー・ジュリアンにてジャン=ポール・ローランスに師事し、アールヌーヴォーの影響を受けました。1909年に帰朝し、1929年、京都市東山区清閑寺霊山町に津田洋画塾を開き、のち転向して二科会から脱退し、洋画から日本画に転じる。漱石に油絵を教えた他、漱石の『虞美人草』『道草』や森田草平の『十字街』などの装丁を手がけました。

左:津田青楓「桃源図」、右:夏目漱石「あかざと黒猫」(第6章)

・第6章 漱石自筆の作品

このコーナでは、漱石子供の頃から絵を見るのが好きで、ロンドン留学中は息抜きに観劇と美術館通いをし、帰国後は門弟などに自作の水彩絵ハガキを送り、同時代の多くの画家たちと親交をもち、東西の美術についての知識と見識を養いました。1911年(明治44年)に、フランス帰りの青年画家・津田青楓と親交をはじめ、青楓宛ての手紙に、

「私は生涯に一枚でいゝから人が見て難有い絵を描いて見たい山水でも動物でも花鳥でも構わない只崇高で難有い気持ちのする奴を描いて死にたいと思ひます文展に出る日本画のやうなものはかけてもかきおたくはありません・・・・・・・

夏目漱石 「あかざと黒猫」1914年(大正3年)

庭のあかざの下で休む眼光鋭い黒猫で、胡麻油の鍋に落ちテラテラで漱石の原稿用紙に寝そべった漱石家三代目の猫である。熊か狸に見えるが、まわりの木賊もあかざも藍墨が軽やかに描かれている。(絵は第5章に併記参照)

夏目漱石 「山上有山図」 1912年(大正元年)

「行人」を連載始める時期に、漱石が南画風山水に凝りはじめた最初の作の一つで、青い二重の山のかなたに薄墨で高山のシルエットを配した構図はなかなかのものです。

夏目漱石 「山上有山図」

・第7章 装幀と挿画

このコーナでは、近代様式製本の漱石本の装幀は、「吾輩ハ猫デアル」から「門」までは橋口五葉がてがけ、「こころ」「硝子戸の中」が漱石の自装で、「道草」「明暗」など晩年の作が津田青楓の装幀とわけられます。

橋口五葉 [装幀] 「行人」 1914年(大正3年)

表紙の部分が紙で、背を包む部分が皮で作られ、鳥や魚、植物の文様で描かれ、木版画部分は烏瓜と猫のモチーフにより、中央・南アジア風を出している。

橋口五葉[装幀]「行人」

夏目漱石 [装幀] 「こゝろ」 1914年(大正3年)

「装幀の事は今迄専門家にばかり依頼してゐたのだが、今度はふとした動機から自分で遣って見る気になって、箱、表紙、見返し、扉及び奥附の模様及び題字、朱印、検印ともに、悉く自分で考案して自分で描いた」

扉絵も漱石が描き、岩陰に寄り添うように座り込んだ隠者が渦を巻く雲を眺めている。朱色の小篆(しょうてん)に「心」を添えている。

夏目漱石[装幀]「こゝろ」(左:函の装幀原画、右:扉二の装填画稿)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2013年版、2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 東京藝術大学大学美術館 鶯谷から上野まで古寺・古建築を巡り夏目漱石の美術世界展を見るその3 へ

次回 イベント 東京藝術大学大学美術館 鶯谷から上野まで古寺・古建築を巡り夏目漱石の美術世界展を見るその5

< 総合INDEX へ

夏目漱石の美術世界展(続)

・第3章 文学作品と美術「草枕」「三四郎」「それから」「門」

このコーナーでの展示絵画は、漱石の代表作の「草枕」「三四郎」「それから」「門」に登場する数々の漱石美術の世界の絵19点が見られました。

「草枕(明治39年発表)」(←ここをクリック「青空文庫」)

山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通とおせば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。住みにくさが高こうじると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟とった時、詩が生れて、画が出来る。

与謝蕪村「山林曳駒図」18世紀(江戸)

与謝 蕪村は、享保元年(1716年) に摂津国東成郡毛馬村 (大阪市都島区毛馬町)に生まれ、20歳の頃江戸に下り早野巴人に師事し俳諧を学ぶ。松尾芭蕉、小林一茶と並び称される江戸俳諧の巨匠の一人であり、江戸俳諧中興の祖といわれる。また、俳画の創始者で、写実的で絵画的な発句を得意とした、江戸時代中期の俳人、画家。

「三四郎(明治41年発表)」(←ここをクリック「青空文庫」)

「ちょっと御覧なさい」と美禰子が小さな声で言う。三四郎は及び腰になって、画帖の上へ顔を出した。美禰子の髪あたまで香水のにおいがする。絵はマーメイドの図である。裸体の女の腰から下が魚になって、魚の胴がぐるりと腰を回って、向こう側に尾だけ出ている。女は長い髪を櫛くしですきながら、すき余ったのを手に受けながら、こっちを向いている。背景は広い海である。

「人魚マーメイド」

「人魚マーメイド」

頭をすりつけた二人は同じ事をささやいた。

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス 「人魚」 1900年

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスは、1849年に両親共に画家でローマに生まれ、5歳のときに、ヴィクトリア&アルバート美術館の近くのサウス・ケンジントンに引っ越し、父・ウィリアムの元で学んでいました。初期の作品は、ローレンス・アルマ=タデマとフレデリック・レイトンに影響を受けた古典的なものでした。

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス 「人魚」

「それから(明治42年発表)」(←ここをクリック「青空文庫」)

父の御蔭おかげで、代助は多少斯道このみちに好悪こうおを有もてる様になつてゐた。兄も同様の原因から、画家の名前位は心得てゐた。たゞし、此方このほうは掛物の前まへに立つて、はあ仇英だね、はあ応挙だねと云ふ丈であつた。

円山応挙「花卉鳥獣人物図 山中乗馬図」1773年(安永2年)

円山応挙は、1733年(享保18年)に丹波国桑田郡穴太村(現・京都府亀岡市)の農家に生まれ、10代の後半には京へ出て、狩野探幽の流れを引く鶴沢派の画家石田幽汀の門に入っている。1766年(明和3年)から「応挙」を名乗り「円山派」の祖であり、「写生」を重視した親しみやすい画風が特色である。

「門(明治43年発表)」(←ここをクリック「青空文庫」)

父は正月になると、きっとこの屏風を薄暗い蔵くらの中から出して、玄関の仕切りに立てて、その前へ紫檀したんの角かくな名刺入を置いて、年賀を受けたものである。その時はめでたいからと云うので、客間の床とこには必ず虎の双幅を懸かけた。これは岸駒じゃない岸岱がんたいだと父が宗助に云って聞かせた事があるのを、宗助はいまだに記憶していた。この虎の画には墨が着いていた。虎が舌を出して谷の水を呑のんでいる鼻柱が少し汚けがされたのを、父は苛気にして、宗助を見るたびに、御前ここへ墨を塗った事を覚えているか、これは御前の小さい時分の悪戯だぞと云って、おかしいような恨しいような一種の表情をした。

岸駒「虎図」(「龍虎図」双幅のうち左幅) 19世紀(江戸)

岸駒(がんく)は、1756年(宝暦6年)に加賀国金沢(現、石川県金沢市)で生まれる。1784年(天明4年)有栖川宮家の近習となり、同家の御学問所の障壁画を描く。1806年(文化6年)に藩主の招きで金沢に赴き、二の丸御殿に障壁画を描いて故郷に錦を飾った。江戸時代の画家で迫力ある虎の絵を得意としていた岸派の祖である。

左:与謝蕪村「山林曳駒図」、中:円山応挙「山中乗馬図」、右:岸駒「虎図」

・第4章 漱石と同時代美術

第4章からの展示室は大学美術館地下2階会場で、エレベータで降ります。

夏目漱石の美術世界展地下2階展示会場

漱石は、1912年(大正元年)の「第6回文展」を見て、東京朝日新聞に「文芸と芸術」という批評をだしました。「文芸と芸術」は、「漱石の芸術論」、「文展日本画評」と「洋画・彫塑評」のタイトルで連載しました。このコーナーでは、「文芸と芸術」で記された関連の絵30数点が展示されていました。

「次の室の一番初めには二枚折の屏風があった。其屏風はべた一面枝だらけであった。夫が面白かった。」(「ゆきぞら」についての「文芸と芸術」の記述)

佐野一星 「ゆきぞら」 1912年(大正元年)

佐野一星は、1894年(明治27年)に京都に生まれる。1912 年(明治45年)に京都市立美術工芸学校卒業し、1915年(大正4年)に京都市立絵画専門学校卒業して研究科に進み,1917年に修了した。1912 年(大正元年)の第6回文展に美術工芸学校卒業作品の「ゆきぞら」が初入選して褒状となり、1915 年(大正4年)の第9回文展にも《雪の日》が入選した。

佐野一星「ゆきぞら」

「此荒涼たる背景に対して、自分は何の詩興をも催さない事を断言する」と言いながらも、「それでも此画には奥行きがあるのである。さうして其奥行きは凡て此一疋の牛の、寂寞として野原の中に立ってゐる態度から出るのである。牛は沈んでゐる。もっと鋭く云えば、何か考えてゐる」(「うすれび」についての「文芸と芸術」の記述)

坂本繁二郎 「うすれび」 1912年(大正元年)

坂本繁二郎は、1882年(明治15年)に福岡県久留米市に生まれる。10歳になると、地元久留米在住の画家・森三美に師事して絵を学び、高等小学校に上がる頃には、絵の腕前は相当なもので、「神童」と持てはやされた。1907年(明治40年)『北茂安村』が第1回文展に入選している。1912年(大正2年)第6回文展に出品した『うすれ日』は、夏目漱石が高く評価したことで知られている。1914年(大正3年)には二科会創立に参加。1921年(大正10年)に渡仏し、シャルル・ゲランに師事し、1924年帰国して教理で終生九州で制作を続けた。

坂本繁二郎「うすれび」

・第5章 親交の画家たち

このコーナでは、漱石が書物などで知った作家・作品ともに、漱石本の挿画や装幀で親交の浅井忠、中村不折、橋口五葉などと、絵画の師の津田青楓および、漱石が晩年作品を愛した安井曾太郎らの絵画24点が展示されていました。

「津田君の画には技巧がないと共に、人の意を迎へたり、世に媚びたりする態度がどこにも見えません。一直線に自分の芸術的良心に命令された通り動いて行く丈です」

津田青楓 「桃源図」 1921年(大正10年)

津田青楓は、1880年(年)に華道家で去風流家元の西川一葉の息子として京都市中京区押小路に生まれ、はじめ四条派の升川友広に日本画を師事し、1897年に谷口香嶠に日本画を師事しました。1899年に関西美術院に入学し、浅井忠と鹿子木孟郎に日本画と洋画を師事しました。1907年から農商務省海外実業実習生として安井曾太郎と共にパリに留学し、アカデミー・ジュリアンにてジャン=ポール・ローランスに師事し、アールヌーヴォーの影響を受けました。1909年に帰朝し、1929年、京都市東山区清閑寺霊山町に津田洋画塾を開き、のち転向して二科会から脱退し、洋画から日本画に転じる。漱石に油絵を教えた他、漱石の『虞美人草』『道草』や森田草平の『十字街』などの装丁を手がけました。

左:津田青楓「桃源図」、右:夏目漱石「あかざと黒猫」(第6章)

・第6章 漱石自筆の作品

このコーナでは、漱石子供の頃から絵を見るのが好きで、ロンドン留学中は息抜きに観劇と美術館通いをし、帰国後は門弟などに自作の水彩絵ハガキを送り、同時代の多くの画家たちと親交をもち、東西の美術についての知識と見識を養いました。1911年(明治44年)に、フランス帰りの青年画家・津田青楓と親交をはじめ、青楓宛ての手紙に、

「私は生涯に一枚でいゝから人が見て難有い絵を描いて見たい山水でも動物でも花鳥でも構わない只崇高で難有い気持ちのする奴を描いて死にたいと思ひます文展に出る日本画のやうなものはかけてもかきおたくはありません・・・・・・・

夏目漱石 「あかざと黒猫」1914年(大正3年)

庭のあかざの下で休む眼光鋭い黒猫で、胡麻油の鍋に落ちテラテラで漱石の原稿用紙に寝そべった漱石家三代目の猫である。熊か狸に見えるが、まわりの木賊もあかざも藍墨が軽やかに描かれている。(絵は第5章に併記参照)

夏目漱石 「山上有山図」 1912年(大正元年)

「行人」を連載始める時期に、漱石が南画風山水に凝りはじめた最初の作の一つで、青い二重の山のかなたに薄墨で高山のシルエットを配した構図はなかなかのものです。

夏目漱石 「山上有山図」

・第7章 装幀と挿画

このコーナでは、近代様式製本の漱石本の装幀は、「吾輩ハ猫デアル」から「門」までは橋口五葉がてがけ、「こころ」「硝子戸の中」が漱石の自装で、「道草」「明暗」など晩年の作が津田青楓の装幀とわけられます。

橋口五葉 [装幀] 「行人」 1914年(大正3年)

表紙の部分が紙で、背を包む部分が皮で作られ、鳥や魚、植物の文様で描かれ、木版画部分は烏瓜と猫のモチーフにより、中央・南アジア風を出している。

橋口五葉[装幀]「行人」

夏目漱石 [装幀] 「こゝろ」 1914年(大正3年)

「装幀の事は今迄専門家にばかり依頼してゐたのだが、今度はふとした動機から自分で遣って見る気になって、箱、表紙、見返し、扉及び奥附の模様及び題字、朱印、検印ともに、悉く自分で考案して自分で描いた」

扉絵も漱石が描き、岩陰に寄り添うように座り込んだ隠者が渦を巻く雲を眺めている。朱色の小篆(しょうてん)に「心」を添えている。

夏目漱石[装幀]「こゝろ」(左:函の装幀原画、右:扉二の装填画稿)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2013年版、2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 東京藝術大学大学美術館 鶯谷から上野まで古寺・古建築を巡り夏目漱石の美術世界展を見るその3 へ

次回 イベント 東京藝術大学大学美術館 鶯谷から上野まで古寺・古建築を巡り夏目漱石の美術世界展を見るその5