京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。

京都観光では最も詳しいです!

Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)

2024 3/10の拝観報告3(西陣 東邸・ゲストハウス見学会)

-

写真は、長屋の西陣ろおじ。

炭焼 うな富士 大丸京都別邸を出て、地下食を再びウロウロ。

妻へのホワイトデーのお返しを買います。

そして地下鉄で丸太町駅へ。

駅近くのcrewのポートでシェアサイクルを借りて、中立売通から智恵光院方面へ。

浄福寺通周辺のポートにシェアサイクルを返却して、13:00頃にやって来たのが西陣ろおじです。

この日はこちらで西陣 東邸・ゲストハウス見学会がありました。

路地の中の長屋を改装してお店にしているのはこちらが出来た時から情報としては知っており、そのうち行こうと思って早くも数年。

今回はいい機会だと思って参加しました。

ただ事前予約制なんですが、告知が遅かった。

たぶん3/7頃じゃないかな、募集始めたの。

今回はこちらを設計された設計士さんが案内してくださいました。

こちらはコの字型に建物が建っており、コの開いている中が路地。

入口部分の左右に町屋があり、右がこれらの所有者の東さんのお宅。

左はカフェになっており、間の路地を入ります。

中は少し広くなっており、右サイドは貸店舗、左サイドはマンスリーマンションになっています。

いずれも町屋建築をリノベーションしています。

リノベーション前と後の写真資料も下さったので、変化はよく分かりました。

しかし肝心の貸店舗の抹茶屋さんは、若いお客さんでいっぱい。

マンスリーマンションはすべて貸し出し中と、中が実際に見れなかったのは企画としてどうなんでしょう。

最後に1番手前のオーナーの東邸の中は拝見出来ました。

店の間は床を取っ払って駐車場に。

通り庭は玄関だけ残し、床を底上げしてフラットに。

店の間の奥はキッチン、通り庭の奥はリビングにして、奥の間だけがお座敷のままきれいに残されていました。

こちらの床の間の数寄屋はいい感じでした。

写真撮影も可能でしたが、まあ個人宅なんで揚げません。

13:40頃に終了し、次へと向かいました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

おおきに迎賓館 黒門中立賣邸

-

写真は、庭園。

おおきに迎賓館 黒門中立賣邸は明治32年建築の京町屋をリノベーションした宿泊施設と料理屋のふく吉(ふくよし)として利用されています。

アクセス

堀川中立売の交差点を西へ進みます。

約120mほど進んだ3本目の交差点の左手前角におおきに迎賓館 黒門中立賣邸があります。

こちらの町屋は糸屋、料理屋、診療所と変遷を経て、2019年に現在のお店になりました。

正面右手から入るとふく吉のお店になります。

まず正面は元の通り庭です。

正面奥の扉を入ると3口のおくどさんがあります。

左手すぐの扉を入ると通り側のカウンターの席があります。

漆喰で白い洞窟のような装飾をされており、さらに奥にはバーカウンターもあります。

また左手のもう一つ奥の扉を入ると、網代天井でL字のカウンター席があります。

通常は予約必須のお店ですが、2024年の町屋の日のイベントで予約不要の5,000円のお寿司のワンプレートランチをしておられました。

さて通常は中に入ることはなかなかないのですが、前述の町屋の日のイベントで内部を公開されます。

正面右手の黒門通を少し進んだ脇に門があるので、そこから入ります。

右手には離れ、左手に主屋があり、主屋の玄関を入ります。

玄関を入った左手前方に6畳と8畳の広間、右手には苔のきれいなお庭があります。

町屋の日のイベントでは、こちらでルー大柴さんのトークショーや生け花ショーが行われます。

広間左手奥に2階への階段があり、これを登ります。

右手には6畳と8畳の広間があります。

イベントの日はこちらで事前予約制有料でフラワーアレンジメント、カラーセラピー教室が開催されます。

左手にはトイレのとお風呂があり、廊下の窓の下には通り庭のおくどさんがみえます。

正面の扉の奥は2部屋あり、宿泊の部屋です。

ここは中立売通沿いなので、屋根の傾斜に沿って天井が斜めになっています。

お庭を挟んだ離れに向かいます。

こちらには4畳半の茶室があり、事前予約制有料で大柴宗徹(ルー大柴さん)によるお茶席も開催されます。

また離れの左隣には蔵があり、当日はこちらで個展を開催しておられます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2024 3/10の拝観報告1(平野神社 櫻市茶席)

-

写真は、休憩所のお茶席。

晴天の日曜日です。

この日は朝からお出かけです。

9:00前にシェアサイクルで北へ。

9:15頃にやって来たのが、平野神社です。

この日はこちらで立命館大学 茶道部の櫻市茶席が事前予約制であるとアマ会のあきさらささんから教えて頂きました。

現地に到着したら、あきさらささんもおられました。

会場は本殿の前の朱塗りの鳥居の隣にある休憩所に設けられた立礼席でした。

1席10名定員で、①9:30~10:00、②11:00~11:30、③12:30~13:00、④14:00~14:30とゆったり日程の席でしたw

9:30にスタート。

外周の扉も開け放っているので、通りがかりの人がメッチャ覗いていかれますw

お点前も半東さんも1回生で、非常に緊張しておられました。

それとこの日、天気はいいけどメチャ寒かったですね。

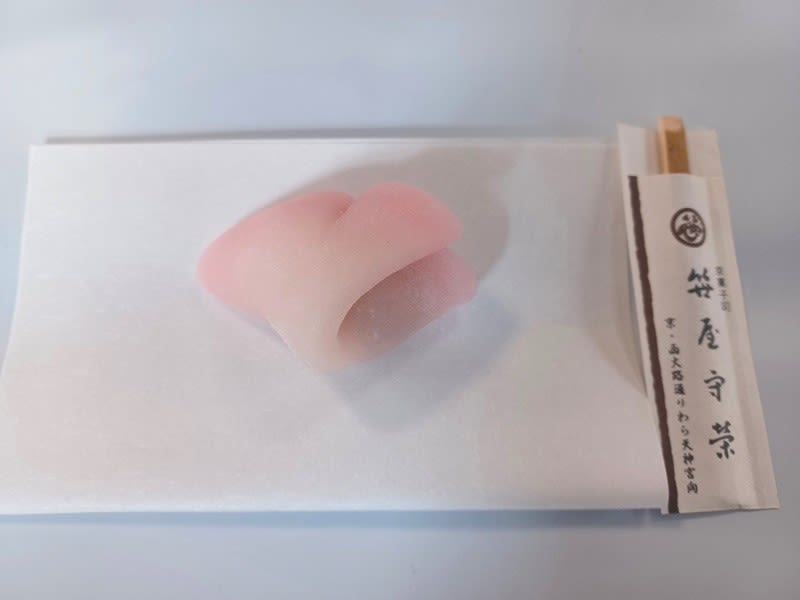

お菓子は笹屋守栄という、わら天神の向かい側辺りのお店の桜のお菓子。

見た目も上品でしょう。

そしてお餅が桜の味がするんですよ。

メッチャ美味しかった。

それに寒いだけに、お薄が沁みましたw

9:55頃に終了し、こちらを出ました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2024 3/9の拝観報告3(おおきに迎賓館 黒門中立賣邸 オープンハウス)

-

写真は、2階の広間。

12:50頃に俵屋吉富を出て、自転車で西へ。

午後からは町屋の日のオープンハウスの連続です。

13:00頃にやって来たのが、おおきに迎賓館 黒門中立賣邸。

こちらには先週3/2のイベントの際にも来ていますが、敢えてオープンハウスにも来ました。

当日の午後は雪も散らつく悪天候。

参加者は3人で、1人はアマ会のキビノクニさんでした。

参加費は100円です。

こちらを実際に改修された方が案内して下さいます。

主屋1階の広間で概要の説明の後、2階へ。

2階の広間はイベントでも公開されていましたが、1階のおくどさんが覗ける洗面スペースやさらに奥の宿泊用の客室部分には初めて入りました。

環境に配慮したストローベイルを使用しているのは興味深かったです。

ストローベイルとは藁をブロック状に固めて、それを積んで壁のようにして使用します。

外周は漆喰で固めています。

防音、保温効果がありながら、最後は土に返せる材料ってことです。

そして外に出て、表側のふく吉へ。

先週来たお店なので、大将も覚えて下さっていましたw

先週戴いたカウンターのさらに奥の網代天井のカウンター席や、通り庭のおくどさんも拝見出来ました。

さらに離れの茶室へ。

こちらも内部でつながっている蔵との境目も開放されていました。

これでこちらの内部はコンプリート出来たと思います。

13:50頃に終了し、こちらを出ました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2024 3/3のランチ報告4(ふく吉)

-

写真は、店内。

おおきに迎賓館 黒門中立賣邸を出て次へ行くというか表に回ります。

11:30にやってきたのが、おおきに迎賓館 黒門中立賣邸にあるふく吉です。

通常は完全予約制のお店ですが、今回初めて町屋の日の期間中5,000円でワンプレートランチを予約不要で開催されました。

店内の表側は7席ほどのカウンター席。

裏にも席があるようでした。

店内は漆喰で洞窟の様な装飾になっていました。

-

写真は、期間限定 ワンプレートランチ 5,000円。

ランチはお寿司6貫にいなりと巻き寿司に赤出汁も付いていました。

やはりカウンターで目の前で握って貰えるお寿司は美味しかったです。

大将とお話していると、こちらにはおくどさんが3口あるそう。

そしてご飯はそのおくどさんで炊いていると。

なのでもしかしてと思い、「おくどさんサミットって、ご存知ですか?」と伺うと、「去年の年末行きましたよ!」と。

「僕も参りましたので、その時ご一緒だったんですね」と盛り上がりました。

そして大将が「あれはニュースでも放送されましたね」と言われたので、

「その時のインタビューに答えていたの僕ですよw」と大笑いになりました。

楽しいお話をして、12:00頃にこちらを出ました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2024 3/3の拝観報告3(おおきに迎賓館 黒門中立賣邸 町屋の日イベント)

-

写真は、1階の広間。

千両ヶ辻を出て、南へ。

11:15頃にやって来たのが、黒門中立売の角にあるおおきに迎賓館 黒門中立賣邸です。

こちらの町屋の日のイベントには2年前にも来ています。

今年はお茶席などのイベントには参加しませんが、まずは会場のタイミングで来て内部のきれいな写真を撮らせて頂きました。

広間、2階の広間、庭園など。

僕自身は15分ほどの滞在でしたが、この日も一昨年と同じように

・12:00~12:15 ルー大柴さんのトークショー。

・12:15~12:30 生け花ショー

・大柴宗徹氏(ルー大柴さん)によるお茶会 おおきにお抹茶体験

①12:45~13:15 ②13:30~14:00 ③14:15~14:45 ④15:00~15:30と4席。

・おおきにフラワーアレジメント&カラーセラピー教室

①12:45~14:30 ②15:15~17:00

・おおきにDECOクレイクラフト教室

①13:15~14:45 ②15:15~16:45

などのイベントが開催していました。

おおきに迎賓館 黒門中立賣邸に入れるチャンスでもあり、またイベントも楽しいので来年是非立ち寄ってみてください。

11:30頃にこちらを出て、ランチへ向かいます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2024 3/3の拝観報告2(千両ヶ辻 ひな祭り)

-

写真は、水野克比古町屋写真館の坪庭。

京田辺の一休寺を出て、車で京都市内に逆戻り。

10:30頃に堀川中立売周辺に戻ってきます。

塩芳軒近くのコインパーキングに駐車して、やって来たのが千両ヶ辻のひな祭りです。

千両ヶ辻では9/23に西陣伝統文化祭を開催しておられますが、それをひな祭りで春にもやりましょうというお祭りです。

千両ヶ辻の町屋の店先に西陣織や和装品が展示販売されたり、軽食の販売があったりしますが、我々のメインは町屋の公開です。

ざっと全体を観ましたが、西陣伝統文化祭と同じラインナップでしたね。

ただ以前より少し元誓願寺通の東側にもエリアが伸びていました。

このタイミングでそこまでは行けなかったので、後程行きました。

さて11:10頃になったので、千両ヶ辻を出て次へと向かいました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2024 2/25の拝観報告2(萬亀楼 有職料理 萬亀楼 式包丁と京料理のおもてなし 後編 京懐石)

-

写真は、中庭。

12:40頃からお食事。

1は食事を戴いた広間。

2は先付、3はお椀、4は造り、5は蒸し物、6は焼物で銀だらの西京焼き、7は炊き合わせで竹の子、8は鯛茶漬け、9は水菓子です。

お食事はいづれも美味しかったです。

さて左隣の60代のDrの夫さんとは同業者ということもあり、非常にお話ははずみました。

そしてひょんなことからその夫さんが、

「こういうのもまたブログに載せたりする方もおられるんでしょうね」おっしゃられたのです。

そこで正直に、

「実は僕、ブロガーなんです。amadeusの京都のおすすめといい、結構多くの方が見て下さっています」と言いました。

「実は僕、ブロガーなんです。amadeusの京都のおすすめといい、結構多くの方が見て下さっています」と言いました。

するとですよ。

今まで一言もお話していなかった右隣の40代のご夫婦が

「お話の途中、すみません。アマデウスさんですか。毎日見ています!」とw

図らずも僕の話の説得力を増して下さいましたwww

図らずも僕の話の説得力を増して下さいましたwww

3日間あったなかで、3組が偶然この日程を選んで隣になる。

ご縁があったんでしょうね~~

p食事を終えて、14:20頃にこちらを出ました。

コメント ( 1 ) | Trackback ( )

2024 2/25の拝観報告1(萬亀楼 有職料理 萬亀楼 式包丁と京料理のおもてなし 前編 生間流式包丁)

-

写真は、生間流の式包丁。

3連休最終日は雨の1日。

朝は10時前に車で高島屋に行って、あるものを購入。

それは後程。

購入後帰宅し、徒歩で11:10頃にやって来たのが萬亀楼です。

この日は京の冬の旅の特別企画の「有職料理 萬亀楼 式包丁と京料理のおもてなし」でした。

この3連休毎日企画されており、最終日に予約していました。

定員は25名で、参加費は18,500円でした。

萬亀楼は過去に1回食事に来ましたが、ちゃんと内部が拝見出来ていなかったこと、さらにメインは式包丁を見たことがなかったので参加してみました。

入ってすぐの中庭の裏にある大広間に通されました。

到着順に奥から詰めるということで、先に1組来ておられた60代ぐらいのご夫婦の隣に座りました。

後ほど右手に40代ぐらいのご夫婦も来られました。

60代ぐらいのご夫婦とお話していたら、夫さんがお医者さんであることが分かり話が盛り上がっているうちに12:00過ぎになりました。

2階へ上がって式包丁の見学です。

手を使わず包丁とまな箸(金属の長い箸)を使って、舞を舞うように鯉を飾り切りにする感じです。

完全に切り落とす場面は少なく、一部残してつなげておいて、そこで折るような感じ。

最終的には二見ヶ浦の夫婦石を模した形に今回は仕上がりました。

式包丁のあとは御当主からの説明もあり、12:40頃に終了。

あとは1回に戻ってお食事です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

上七軒 長谷川

-

写真は、主屋2階の座敷と階段のスペース。

上七軒 長谷川は昔のお茶屋で、今はイベント,アートギャラリーとして使用されています。

アクセス

北野天満宮の一の鳥居の右手の道を進みます。

約300m進むと左手に北野天満宮の東門が見えます。

ここを右手に進みます。

右に向かうと左手と右手の分岐路になりますが、ここを右に進みます。

約70m先の左手に上七軒 長谷川があります。

江戸時代の文政11年 (1828)に再興されています。

明治中期から平成後期まで上七軒のお茶 屋「長谷川」として 使われています。

通常は公開していませんが、2023/5/1~5/7まで2,000円で「森谷洋至 七回忌遺作展」が開催されたので、その際に内部に入りました。

玄関を入ると正面が通り庭になっています。

右手にミセの間のような3畳間が2つ並んでおり、造り付けの見事な箪笥がありました。

通り庭の奥に3畳の玄関間がありました。

玄関間の正面に2階への階段があり、その左手に奥への廊下があります。

まずは1階。

廊下を奥に進むと中庭に突き当たります。

その手前右手に4畳間が、左手に居間は台所に改装された1室がありました。

中庭の左手に奥の離れへの廊下があります。

離れは6畳間が並んでおり、この左手奥に2畳台目のお茶室がありました。

恐らくこの辺りはお茶屋時代は住まいなどの内向きの使用エリアは出ないかと思われます。

玄関に戻り2階へ。

階段を2階に上ると、階段の周囲が広い板の間になっています。

大勢の人の行き来を想定している様でした。

階段の左手(表側)には6畳の座敷と隣に4畳半ほどの洋間(改装されている模様)がありました。

右手の廊下を進むと主屋の8畳間の座敷がありました。

床の間や違い棚があるだけでなく8畳間の左手外に奥へと進む廊下があったので、こちらはお座敷だったのでしょう。

さらに廊下を進むと離れの2階につながります。

こちらは8畳間で床柱にねじれた木を使っていたり、天袋が三角形になっていたりと仕様が特徴的です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

天㐂

写真は、本館への中庭。

天㐂(てんき)は千本今出川にある昭和8年より創業のてんぷら屋さんで、京料理とてんぷらを融合した天ぷら会席を初めて発案されたお店だそうです。

アクセス

千本今出川のバス停で下車します。

千本今出川の交差点を千本通に沿って北上します。

約100m進んだ左手に、天㐂があります。

食事ですが、ランチは椅子席のコースは 3,850円から、天ぷらコースは平日6,600円から、土日は7,700円からになります。

夜は8,800円からのコースになります。

左手の玄関を入ると正面に石畳の廊下があり、左手には腰掛待合が、右手奥には階段があります。

右手の階段を上がると2階の踊り場の屋根が駆け込み天井になっています。

網代天井の廊下の奥に、35畳の松の間があります。

奥に床の間があり、手前は舞台になっており、芸舞妓さんの舞を見れるようになっています。屋根は船底天井です。

こちらで1番大きなお座敷です。

1階玄関の廊下に戻ります。

廊下の天井も手前は網代、奥は船底天井です。

こちらはとにかく網代天井が多いです。

廊下途中の右手に網代天井に駆け込み天井を重ねたテーブル席、その右手には

檜の一枚板のカウンター席があり、揚げたての天ぷらを頂けます。

廊下をさらに進むと、中庭に出ます。

中庭には池があり、石橋が架かっています。

右手には本館が、左手には離れがあり、奥の廊下で繋がっています。

こちらの2棟はお座敷の席です。

右手の本館の玄関から入ります。

正面に2階への階段、左手に廊下があります。

廊下は正面と左手に分かれ、正面は本館の奥に、左手は離れに向かいます。

左手の廊下は網代の船底天井です。

廊下を左に折れると離れの玄関で、船底天井に琵琶棚があります。

さらに奥に奥に進むと左手に4畳半の水屋の個室と、4畳半の茶室の個室があります。茶室には躙口があり、外は露地庭園になっています。

この廊下のさらに奥にもお座敷がありますが、当日はお客さんがおられたので入っていません。

本館の玄関に戻ります。

廊下をまっすぐに進むと、正面に2階への階段があるので登ります。

階段を登った奥に、27畳の日の出の間があります。

奥に床の間と大きな火頭窓があり、こちらで2番目に大きな広間です。

本館の2階に上がります。

こちらはもう通常使用されていないそうです。

階段を上がったところに、屈曲した自然木の中柱があります。

その右手に座敷があります。

付書院が台形で円窓。

琵琶棚は半円形になっていました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2024 2/3の拝観報告(京まちや平安宮 第34期同志社女子大学主催町家講座)

-

写真は、1階の広間。

お誕生日の土曜日ですw

この日は昼前に僕の誕生日を予約したから受け取りに行ってくれと妻に言われ外出w

お昼は泉仙の仕出しでお祝いでしたが、長男は学校、次男は部活でいないというw

まあええわw

妻と仕出しを戴いて、13:00過ぎに1人で徒歩で出かけました。

13:30にやって来たのが、山中油店の前にある京まちや平安宮。

山中油店が所有されている町屋です。

この日は事前予約した同志社女子大学主催町家講座が14:00からありました。

現地での聴講は10名でしたが、ZOOMで参加されている方も多そうでした。

今回は「古都・鎌倉における人と自然のかかわり」でした。

鎌倉の地形や環境を歴史を遡って追いかける感じのお話。

面白かったのは、1つ目が大昔鎌倉は縄文海進で今の鶴岡八幡宮やその東側、そして南西部の砂丘部分以外は海面下だったこと。

2つ目は山は昔は松林だったのが二次遷移で照葉壽林に変わってしまったこと。

つまり松は日光が入らないと成長しないのですが、昔はみんなが薪を切りに来ていたので「いい感じで日が差して松が育って」いた。

しかし薪を取りに来なくなった結果、地面まで火が差さなくなったので松が成長しなくなり、日差し長くても育つカシやシイに変わてしまったということ(これは京都の東山も同じ)。

3つ目は関東大震災の際にも地震発生から約20分後に6~7mの津波がきたこと。

4つ目は過去の鎌倉の地震の記録を紐解くと、約200年に大地震の記録がある。しかし1300年辺りの次が江戸時代の1700年と400年空いている。

そしてどうやらこの間の1500年あたりにも大きな地震があったのではないか、またその際に鎌倉大仏の大仏殿が津波で流されたんじゃないかというお話。

それを参照すると昨年が関東大震災から100年なんで、あと100年後辺りが要注意なのかもしれませんが、我々はカンケーなさそうですねw

町屋の中は1階しか拝見出来ませんでしたが、お話が十分興味深かったです。

16時頃にこちらを出て、帰宅しました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2024 1/7のランチ報告(今原町屋 白みそ雑煮付きランチ)

-

写真は、2階の広間。

3連休の中日です。

珍しくこの3連休は予定が入っておらず、事前に入れていたのはこのランチだけでした。

12:00頃に家族4人で徒歩で自宅を出ました。

12:10頃にやって来たのが、堀川下長者町西入るあたりにある、今原町屋です。

昨年秋の京都モダン建築祭で1回来ています。

その際にお正月にランチ会をしますという告知があったので、妻にも相談して家族で行くことにしました。

日程はもともとは1/3と1/7の2日でしたが、あとから1/13も追加されました。

我が家は1/7の予約を12/1の10:00に早速取りました。

そのことは先方も認識されており、「1番に予約して頂き、ありがとうございます」といて下さいましたw

12/1はこちらの予約と川端道喜の花びら餅の予約があり、大変でしたw

さて到着すると10名定員で、我々家族4人が最後でした。

残り6名は2人×3組で、1組はアマ会の桜さんとあきさらささんでしたw

-

写真は、白みそ雑煮付きランチ 4,400円。

1は1階のお庭。

2は大福茶。

3は前菜の九条ネギとお揚げの酢みそ和え 鶏肉野菜巻きと琵琶湖の小鮎甘露煮 金ごま豆腐みそだれ 黒豆。

4は聖護院かぶらすり流し 七草仕立て

5は紅白生麩の田楽 粟麩ごまみそと道明寺麩ゆずみそ

6は湯豆腐と巻き湯葉、花麩添え

7は大吟醸白みそのお雑煮

8は柿の葉寿司 お漬物

9は生麩まんじゅうとお薄

高2の長男も中2の次男も和食が好きなので、満足したようです。

もちろん妻も美味しかったと。

さらにお皿などの食器にもこだわりがありました。

食後には再び2階も拝見出来ましたw

家族4人で17,600円。

満足のランチ会でした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2023 12/17の拝観報告1(速水流滌源居 茶道体験教室 北区伝統文化体験教室)

-

写真は、滌源居の内部。

日曜日です。

この日もAMとPMに1つずつの予定。

車で9:30頃に高2の長男と2人で自宅を出て、北野白梅町付近のコインパーキングに駐車します。

平野神社の東門前集合で参加したのが、北区企画のイベント「速水流滌源居 茶道体験教室 北区伝統文化体験教室」です。

今回はアマ会の桜さんから「北区在住、または勤務、通学している人限定」で、この企画の募集があると教えて頂きました。

我が家は中京区ですが、高2の長男くんは洛星高校(北区)に通学しているじゃないですか。

長男を申し込み主、僕が同行で申し込み、当選しましたw

申し込み時に長男にこの話をしたら(しょうがないな~~って感じで)「いいよ~~」って言ってくれましたw

参加者は9名で、参加費は1人2,000円でした。

表門からまずは待合へ。

ここに荷物を置いて、まずは露地庭園の説明。

そして滌源居に入って、お家元から茶道のお話と呈茶がありました。

参加者は地元の方が多いようで、茶道の心得があるのは3名ほどでした。

この会の最もスゴイところは、写真撮影もSNSアップも制限なし。

お家元もあまり茶道の敷居を高くすると、茶道の本当の面白さに辿り着く障害になるとおっしゃっておられたので、そういうところからの判断なのかもしれないですね。

11:30頃に終了し、長男と天下一品の北野白梅町店でランチ。

長男には自力で帰宅して頂き、僕は1人で車で次へと向かいました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2023 12/9の拝観報告3(be京都 町家手作り百貨店)

-

写真は、1階奥の座敷。

本法寺を出て、小川通から寺之内通を東へ進みます。

新町通を南下して、11:20頃にやって来たのが be京都です。

町家を改修したイベントスペースです。

京都モダン建築祭でも平日に見学出来ましたが、そのためだけに休むのはさすがに・・・。

ってことで、毎月第2土日月にマルシェをしておられるのを知っていたので、この機に来てみました。

11時オープンなので、その辺は逆算して回ってますw

1階の玄関から入ると、まずは全面土間になっています。

ここで土足のままお野菜や小物などの購入が出来るようになっています。

そして靴を脱いで座敷に上がります。

1階奥の座敷が上の写真で、この辺りは昔のままきれいに残されています。

広い床の間に床脇もいい感じ。

そしてこちらの特徴は欄間ですね。

普通の町屋の欄間じゃないでしょう

コレ見たことないですか。

お寺の方丈の間がコレですよね。

上までしっかり区切ってなくて、上が開いてるんです。

この名前、聞いたことがあるんですが忘れちゃいましたw

座敷の奥の庭は非常に小さく、恐らく縮小されたのでしょう。

2階へ。

2階は土間の上は一部が吹き抜けになっていて、開放感を感じさせるさせるようにしているのでしょう。

そして吹き抜けじゃない部分はきれいに改修して、こちらも展示や販売のスペースになっています。

なので総論的には1階の奥の座敷以外は、実用的になるよう非常に改修されています。

初訪問でしたので、納得しました。

11:35 頃にこちらを出て、ランチへと向かいました。

コメント ( 3 ) | Trackback ( )

| « 前ページ | 次ページ » |

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。------

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

-

拝観報告がない時は、本編。

-----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。----

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。

-”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。------

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

-

拝観報告がない時は、本編。

-----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。----

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。