一度の量としてはちょっと長いけど、GWですし一気に載せちゃいますね。

さて、今年は出かけることが推奨されないGWだったわけだがね。

とは言え、いわゆる観光での病気の拡大が心配なのでそう言われるわけで、これを避けることができれば出かけても不都合はないわけだ。

・遠く行かない

・食事やトイレでもどこも寄らない

・人の来るとこ行かない

これさえ守れれば、出掛けても病気の拡大は抑えられるだろう。

もちろん、そんな観光して何が楽しいのだ、という突っ込みが今度は入るわけだが。

ともあれ、ぬたりは上記3点を守って出かけてみた。まずはこちらをご覧いただこうか。

まあ、だれがどう見ても「何これ?」としか言いようがない写真だけれども、これは「橋台」と言われる物。もう橋は架かっていないから橋台「跡」というのが正しいかな。橋の両脇で土台となる部分。

ここは群馬県渋川市赤城町棚下。橋の名前も棚下橋と言った。田舎にぽつねんとある橋台跡で別に何か案内があるわけでもないのだが、架橋は明治18年(1885年)とかなり古いもの。東京と新潟を結ぶ通称「清水国道(当時の国道8号線)」の橋なので、由来自体も相当立派なものなのね。ただ、橋は架橋の15年後、大水で流され、以降再び架けられることはなかった。

ここは今でこそ渋川市だが、平成の合併前は赤城村。赤城村はぬたりの出身地でもあり、よもや自分の生まれ育った村にそんな遺構があったなんて思いもしなかったわけである。まあ、この橋台とぬたりの実家は結構離れているけどね。今回はまずこれを見に来た

・・・で、実はこの写真自体はちょっと前のものだったりする。実はその時は買い物のついでで、服装は普段着で靴もデッキシューズ。で、ここもあくまでもついでに寄っただけで、本来見たかった場所がすぐ近くにあったりするのね。その時は現地の下見しか出来なかったので、今回は改めて装備を整えて再訪した次第。その場所の名前を「綾戸の穴道」という。

棚下橋は利根川に架かっていた橋だが、棚下橋の少し上流で川幅が狭まり、綾戸峡という渓谷となる。

上流側から見るとこんな感じな。ここの上流は戦国から江戸時代に真田家が領有したことでも知られる沼田の地。人の往来は昔からあり、この渓谷を越えるために昔から試行錯誤が行われてきた。明治時代の国道がわざわざ棚下橋を設けて利根川を渡ったのも、険しい地形を避けるための試行錯誤だったわけ。ただ、橋は大水の時に流されるという弱点を抱え込み、実際その通りになった。

話を綾戸の穴道に戻せば、こちらは江戸時代に端を発する道。従来綾戸峡を山へ高巻きをして超えていた不便さを解消しようと、綾戸峡のもっとも険しい部分(児子岩という岩場が川にせり出している。上の写真の右側の岩)にトンネルを穿ち、通れるようにしたもの。ただしこのトンネルは狭くて明治期の国道としては採用できなかったので、棚下橋が架けられた。その後、棚下橋が流された翌年には綾戸の穴道のあたりを通るルートに国道が移ったものの、古い穴道の隣にもう少し大きい断面の新たなトンネルが掘られて、旧来の穴道は使われなくなった。ぬたりが見に行ったのはこの旧来の穴道。

ただまあ、残っていると言ってもほんの一部分だけ。現在(令和3年)の東京から新潟県に抜ける幹線国道、国道17号もここを通っており、児子岩の部分のトンネルはさらに拡張されて「綾戸隧道」として今も使われている。穴道の南口はこの拡張に完全に飲まれていて、明治の隧道も江戸時代の隧道もいまや存在しない(というより今なおトンネルとして生きている)。しかしながら、北口に関して言えば、江戸時代の旧隧道の入り口がまだ残っているらしいのね。江戸時代の隧道なんて全国的に見ても貴重に過ぎる。実際、江戸時代のトンネルとして有名な大分県の青の洞門は有名な観光名所。そんな貴重なものがあるなんて、地元民としては見に行かねばでしょう! というわけで、今回やっと訪問できたわけさ。

ともあれ、ぬたりは1度普段着で来て、多少の試行錯誤の結果、隧道を拝めずに帰っている。理由は簡単で、北口は水面からおよそ10メートルの崖の中腹にあり、崖をよじ登る必要があったからなのね。だから一旦は崖の途中までよじ登って退散したわけ。退散地点は水面から7メートルから8メートルのあたり。初見だとこれでも結構怖いよ。

んで、春の日差しのGWに再び綾戸峡にやってきたぬたり。上の写真は児子岩と綾戸トンネルを捉えている。写真の中央右に落石覆いとガードレールが見えると思うが、あそこが現在の綾戸隧道。んで、穴道がどこにあるかというと…、

赤丸の部分。中央の人工物は地盤強化用の擁壁。穴道はそのすぐ背後にある。写真だと児子岩のスケールがでかすぎて分からないだろうが、赤丸の地点ですでに水面から10メートルくらいの高さがある。擁壁にしても相当に大規模な工作物になる。これの工事の時によくぞ北口が壊されなかったもんだが。

そしてその擁壁の真下にやってきた。赤丸の場所にある穴道のためにここをよじ登るわけだが、前回来訪時には黄色の丸地点で断念。この段差が2メートル以上あって、普通の靴では無理だった。じゃあってんで、青のルートも試したものの、ここも青丸で断念。擁壁の下端には20センチ程度の平坦部があり、ここを伝って行けなくもなさそうだったものの、1.5メートルほど手掛かりが何もない状態。しかも下側も滑らかなコンクリ斜面になっていて、とてもじゃなくて怖くて足が踏み出せなかった。なので今回は黄色のルートで。丸部分も何とか乗り越えた。前回は高くて死ぬほど怖かったが、2回目だと少しは怖さも薄らぐな。そして擁壁の裏に回り込むとすぐにそれが見えた。

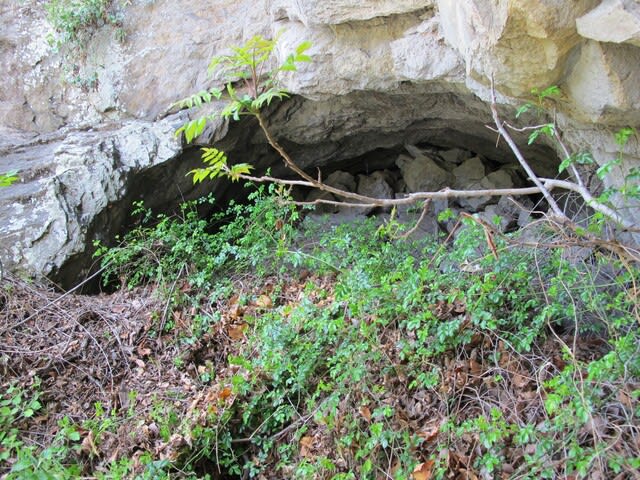

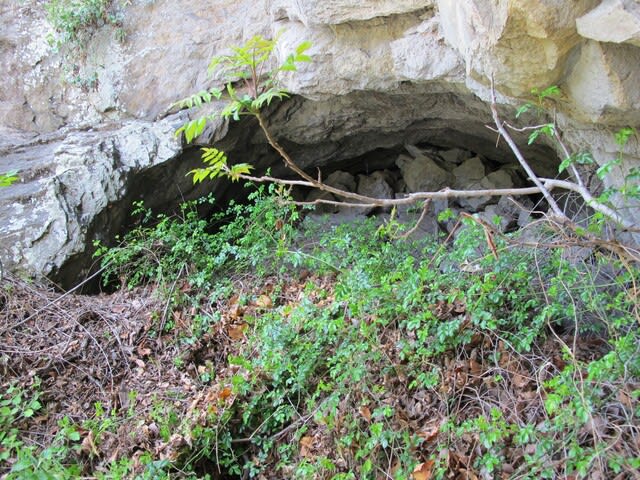

江戸時代の隧道である。

ただまあ、奥行きはせいぜい2メートル。荒々しいにもほどがある素掘りなので、自然の地形と言われれば納得してしまいそうになるほど。でもこれは人口の穴であり、埋め戻されたもの。実際、岩壁と中に積まれた石の材質が違う。

壁面も荒々しい。残念ながら、人の手で掘ったと思われるような跡(削孔とか)は見られなかった。

全国でも有数の古隧道をこの目で見られた満足感はかなり高く、それなりな興奮状態にあったけれども、ここは安息の地とは言えなかったですね。

写真の下に映っている植物はいばらでございましてね。ええもう動き回るとチクチク痛い。おかげで両手が悲惨なことになったわ。

ともあれ、長いこと念願だったぬたりの地元にある全国有数の古隧道(の跡)を見ることができて、個人的には大満足のGWになったわ。ちなみに今でこそ国道のすぐ脇だが、大規模な地盤強化工事が行われていることから分かるとおり、ここはトンネル崩壊の要注意個所として見られている。

このため、ここを避けるバイパス工事がすでに着手されていて、計画通りであれば2023年に開通する予定になっている。現在の国道のトンネルは、危険防止の観点を考えれば完全に封鎖されるんじゃないかと思う。江戸時代から拡張されつつ人々の交通に供されてきたトンネルも役目を終え眠りにつく予定。その際にこの穴道の北口がどうなるかは未知数ではあるけど、おそらく既に顧みられる存在ではないから、今後も長くあそこで眠り続けるんだろうなあ、と思う。

なお、この地区の当時の道の状況が詳しく知りたい方はこの本が詳しい。道の歴史やバックボーン含めて相当に詳しいことが書いてあるよ。

世の中ホント思いもかけないところに思いもかけないものがあるもんですよ。多くの人が知らない貴重なものを見られたということで、何か歴史の目撃者にでもなったような、そんな感覚すら覚えるGWのお出かけでしたとさ。

さて、今年は出かけることが推奨されないGWだったわけだがね。

とは言え、いわゆる観光での病気の拡大が心配なのでそう言われるわけで、これを避けることができれば出かけても不都合はないわけだ。

・遠く行かない

・食事やトイレでもどこも寄らない

・人の来るとこ行かない

これさえ守れれば、出掛けても病気の拡大は抑えられるだろう。

もちろん、そんな観光して何が楽しいのだ、という突っ込みが今度は入るわけだが。

ともあれ、ぬたりは上記3点を守って出かけてみた。まずはこちらをご覧いただこうか。

まあ、だれがどう見ても「何これ?」としか言いようがない写真だけれども、これは「橋台」と言われる物。もう橋は架かっていないから橋台「跡」というのが正しいかな。橋の両脇で土台となる部分。

ここは群馬県渋川市赤城町棚下。橋の名前も棚下橋と言った。田舎にぽつねんとある橋台跡で別に何か案内があるわけでもないのだが、架橋は明治18年(1885年)とかなり古いもの。東京と新潟を結ぶ通称「清水国道(当時の国道8号線)」の橋なので、由来自体も相当立派なものなのね。ただ、橋は架橋の15年後、大水で流され、以降再び架けられることはなかった。

ここは今でこそ渋川市だが、平成の合併前は赤城村。赤城村はぬたりの出身地でもあり、よもや自分の生まれ育った村にそんな遺構があったなんて思いもしなかったわけである。まあ、この橋台とぬたりの実家は結構離れているけどね。今回はまずこれを見に来た

・・・で、実はこの写真自体はちょっと前のものだったりする。実はその時は買い物のついでで、服装は普段着で靴もデッキシューズ。で、ここもあくまでもついでに寄っただけで、本来見たかった場所がすぐ近くにあったりするのね。その時は現地の下見しか出来なかったので、今回は改めて装備を整えて再訪した次第。その場所の名前を「綾戸の穴道」という。

棚下橋は利根川に架かっていた橋だが、棚下橋の少し上流で川幅が狭まり、綾戸峡という渓谷となる。

上流側から見るとこんな感じな。ここの上流は戦国から江戸時代に真田家が領有したことでも知られる沼田の地。人の往来は昔からあり、この渓谷を越えるために昔から試行錯誤が行われてきた。明治時代の国道がわざわざ棚下橋を設けて利根川を渡ったのも、険しい地形を避けるための試行錯誤だったわけ。ただ、橋は大水の時に流されるという弱点を抱え込み、実際その通りになった。

話を綾戸の穴道に戻せば、こちらは江戸時代に端を発する道。従来綾戸峡を山へ高巻きをして超えていた不便さを解消しようと、綾戸峡のもっとも険しい部分(児子岩という岩場が川にせり出している。上の写真の右側の岩)にトンネルを穿ち、通れるようにしたもの。ただしこのトンネルは狭くて明治期の国道としては採用できなかったので、棚下橋が架けられた。その後、棚下橋が流された翌年には綾戸の穴道のあたりを通るルートに国道が移ったものの、古い穴道の隣にもう少し大きい断面の新たなトンネルが掘られて、旧来の穴道は使われなくなった。ぬたりが見に行ったのはこの旧来の穴道。

ただまあ、残っていると言ってもほんの一部分だけ。現在(令和3年)の東京から新潟県に抜ける幹線国道、国道17号もここを通っており、児子岩の部分のトンネルはさらに拡張されて「綾戸隧道」として今も使われている。穴道の南口はこの拡張に完全に飲まれていて、明治の隧道も江戸時代の隧道もいまや存在しない(というより今なおトンネルとして生きている)。しかしながら、北口に関して言えば、江戸時代の旧隧道の入り口がまだ残っているらしいのね。江戸時代の隧道なんて全国的に見ても貴重に過ぎる。実際、江戸時代のトンネルとして有名な大分県の青の洞門は有名な観光名所。そんな貴重なものがあるなんて、地元民としては見に行かねばでしょう! というわけで、今回やっと訪問できたわけさ。

ともあれ、ぬたりは1度普段着で来て、多少の試行錯誤の結果、隧道を拝めずに帰っている。理由は簡単で、北口は水面からおよそ10メートルの崖の中腹にあり、崖をよじ登る必要があったからなのね。だから一旦は崖の途中までよじ登って退散したわけ。退散地点は水面から7メートルから8メートルのあたり。初見だとこれでも結構怖いよ。

んで、春の日差しのGWに再び綾戸峡にやってきたぬたり。上の写真は児子岩と綾戸トンネルを捉えている。写真の中央右に落石覆いとガードレールが見えると思うが、あそこが現在の綾戸隧道。んで、穴道がどこにあるかというと…、

赤丸の部分。中央の人工物は地盤強化用の擁壁。穴道はそのすぐ背後にある。写真だと児子岩のスケールがでかすぎて分からないだろうが、赤丸の地点ですでに水面から10メートルくらいの高さがある。擁壁にしても相当に大規模な工作物になる。これの工事の時によくぞ北口が壊されなかったもんだが。

そしてその擁壁の真下にやってきた。赤丸の場所にある穴道のためにここをよじ登るわけだが、前回来訪時には黄色の丸地点で断念。この段差が2メートル以上あって、普通の靴では無理だった。じゃあってんで、青のルートも試したものの、ここも青丸で断念。擁壁の下端には20センチ程度の平坦部があり、ここを伝って行けなくもなさそうだったものの、1.5メートルほど手掛かりが何もない状態。しかも下側も滑らかなコンクリ斜面になっていて、とてもじゃなくて怖くて足が踏み出せなかった。なので今回は黄色のルートで。丸部分も何とか乗り越えた。前回は高くて死ぬほど怖かったが、2回目だと少しは怖さも薄らぐな。そして擁壁の裏に回り込むとすぐにそれが見えた。

江戸時代の隧道である。

ただまあ、奥行きはせいぜい2メートル。荒々しいにもほどがある素掘りなので、自然の地形と言われれば納得してしまいそうになるほど。でもこれは人口の穴であり、埋め戻されたもの。実際、岩壁と中に積まれた石の材質が違う。

壁面も荒々しい。残念ながら、人の手で掘ったと思われるような跡(削孔とか)は見られなかった。

全国でも有数の古隧道をこの目で見られた満足感はかなり高く、それなりな興奮状態にあったけれども、ここは安息の地とは言えなかったですね。

写真の下に映っている植物はいばらでございましてね。ええもう動き回るとチクチク痛い。おかげで両手が悲惨なことになったわ。

ともあれ、長いこと念願だったぬたりの地元にある全国有数の古隧道(の跡)を見ることができて、個人的には大満足のGWになったわ。ちなみに今でこそ国道のすぐ脇だが、大規模な地盤強化工事が行われていることから分かるとおり、ここはトンネル崩壊の要注意個所として見られている。

このため、ここを避けるバイパス工事がすでに着手されていて、計画通りであれば2023年に開通する予定になっている。現在の国道のトンネルは、危険防止の観点を考えれば完全に封鎖されるんじゃないかと思う。江戸時代から拡張されつつ人々の交通に供されてきたトンネルも役目を終え眠りにつく予定。その際にこの穴道の北口がどうなるかは未知数ではあるけど、おそらく既に顧みられる存在ではないから、今後も長くあそこで眠り続けるんだろうなあ、と思う。

なお、この地区の当時の道の状況が詳しく知りたい方はこの本が詳しい。道の歴史やバックボーン含めて相当に詳しいことが書いてあるよ。

世の中ホント思いもかけないところに思いもかけないものがあるもんですよ。多くの人が知らない貴重なものを見られたということで、何か歴史の目撃者にでもなったような、そんな感覚すら覚えるGWのお出かけでしたとさ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます