二条城の二の丸庭園に入ってみます。

1602年頃、家康時代に二条城が造営された時に、その建築に調和させて作庭されたものです。

池泉回遊式を代表する書院造庭園で、また八陣の庭とも呼ばれています。

庭石や草木を四季折々に楽しめる中庭的な庭園として設計されています。

左奥には中宮御殿側の石橋、中央やや右奥には鶴島、左手前には船のような石、右手前から伸びる出島を表しています。

池の中央に2つの島、4つの橋を 併せ持ち、二の丸御殿大広間上段の間(将軍の座)、二の丸御殿黒書院上段の間(将軍の 座)、行幸御殿上段の間(天皇の座)・御亭の主に三方向から鑑賞できるように設計されています。

桜の季節にこれだけの色調を考慮した庭園です。

1939年に国の特別名勝に指定されています。

続く.........................................................................。

1602年頃、家康時代に二条城が造営された時に、その建築に調和させて作庭されたものです。

池泉回遊式を代表する書院造庭園で、また八陣の庭とも呼ばれています。

庭石や草木を四季折々に楽しめる中庭的な庭園として設計されています。

左奥には中宮御殿側の石橋、中央やや右奥には鶴島、左手前には船のような石、右手前から伸びる出島を表しています。

池の中央に2つの島、4つの橋を 併せ持ち、二の丸御殿大広間上段の間(将軍の座)、二の丸御殿黒書院上段の間(将軍の 座)、行幸御殿上段の間(天皇の座)・御亭の主に三方向から鑑賞できるように設計されています。

桜の季節にこれだけの色調を考慮した庭園です。

1939年に国の特別名勝に指定されています。

続く.........................................................................。

何度もマリンタワーの写真を撮っていますが、どのアングルから撮るのがベストか考えてしまいます。

今回は噴水周りの鈴?を強調してみました。

噴水周りは中華街から直通になるため、多くの観光客が集まってきます。

いつも季節の花が噴水周りの花壇に飾られています。

トッポが時間差で高くなったり低くなったりする噴水を眺めています。

建物が逆光で暗くなりますが、これはこれでいいのでしょう。

傾斜の補正できるTSレンズも持っているのですが、こういう写真を見るといつか使用してどの程度効果があるのか試してみたいと思います。

でも、なかなか持ち歩くのが大変で宝の持ち腐れ状態ですね。

奥行き感を強調してみました。

同じ撮るならセンターを合わせろ!ですよね。

トッポパパは氷川丸のこの角度が好きです。

カモメの安息場所のようです。

続く..........................................................................。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ようやく過密スケジュールから解放されました。

ここ2週間は常夏の東南アジアで半袖になったり、まだ雪降る北陸で寒さに震えたりで、年寄りは環境対応が鈍くなっいるので大変です。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

今回は噴水周りの鈴?を強調してみました。

噴水周りは中華街から直通になるため、多くの観光客が集まってきます。

いつも季節の花が噴水周りの花壇に飾られています。

トッポが時間差で高くなったり低くなったりする噴水を眺めています。

建物が逆光で暗くなりますが、これはこれでいいのでしょう。

傾斜の補正できるTSレンズも持っているのですが、こういう写真を見るといつか使用してどの程度効果があるのか試してみたいと思います。

でも、なかなか持ち歩くのが大変で宝の持ち腐れ状態ですね。

奥行き感を強調してみました。

同じ撮るならセンターを合わせろ!ですよね。

トッポパパは氷川丸のこの角度が好きです。

カモメの安息場所のようです。

続く..........................................................................。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ようやく過密スケジュールから解放されました。

ここ2週間は常夏の東南アジアで半袖になったり、まだ雪降る北陸で寒さに震えたりで、年寄りは環境対応が鈍くなっいるので大変です。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

お蔵入りになっていた写真を整理して、時期的に合うので『二条城』の紹介です。

二条城は、1603年、徳川将軍家康が、京都御所の守護と将軍上洛のときの宿泊所として現在の二の丸部分が築造され、3代将軍家光により、伏見城の遺構を移すなどして、1626年に完成したものです。

豊臣秀吉の残した文禄年間の遺構と家康が建てた慶長年間の建築と家光がつくらせた絵画・彫刻などが総合されて、いわゆる桃山時代様式の全貌を垣間見ることができます。

徳川家の栄枯盛衰のみならず、日本の歴史の移り変わりを見守ってきたお城です。

薩摩藩と長州藩が薩長同盟を結び倒幕運動を推し進めていた幕末、公議政体論を主張し将軍の政権返上を政治路線として考えていた土佐藩は、1867年に将軍・徳川慶喜に大政奉還の建白書を提出します。

1866年に15代将軍職に就いた慶喜が、翌年に二の丸御殿大広間にて、慶喜が大政奉還を発表します。

大政奉還(たいせいほうかん)とは、江戸時代末期の1867年に、江戸幕府第十五代征夷大将軍徳川慶喜が、大政(統治権)を朝廷(天皇)に返上を申し出た政治的事件である。

明治になると二条城は朝廷のものになり、1871年に京都府庁が置かれ、更に、1884年には二条離宮となります。

二条城唐門です。

二条城の唐門は、二の丸御殿の正門とともに伏見城の遺構と伝えら れており、唐破風造りに豪華な彫刻美が施されて います。

二の丸御殿です。

特に、二の丸御殿(国宝)の豪華絢爛な装飾は目を見張るものがあります。

車寄と遠侍の屋根です。

唐門を入ると豪華に装飾された車寄せが目に入ります。

欄間彫刻は表と裏のデザインを変えており、表側には五羽の鸞鳥(らんちょう)・松・ボタン、上部には雲、下部には笹を見ることができます。

屋根は桧皮葺(ひわだぶき)になっており、床は牛車で中に入れるように四半敷になっています。

桃山時代の武家風書院造りの代表的なもので、車寄せに続いて遠侍(とおさむらい)、式台(しきだい)、大広間(おおひろま)、蘇鉄の間(そてつのま)、黒書院(くろしょいん)、白書院(しろしょいん)の6棟が東西から南北にかけて雁行に立ち並んでいます。

建物面積3,300平方メートル、部屋数33、畳は800畳あまり敷かれています。

内部は撮影禁止で、残念ながら紹介することができません。

唐門脇の桜(こぶし?)が満開でした。

続く..........................................................................。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

トッポパパ、急遽雪降る北陸へ出張です。

体力的にはちょっと大変ですが、忙しいことは幸せだと思って、頑張って行ってきます。

コメントはもうしばらくできませんが、申し訳ありません。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

二条城は、1603年、徳川将軍家康が、京都御所の守護と将軍上洛のときの宿泊所として現在の二の丸部分が築造され、3代将軍家光により、伏見城の遺構を移すなどして、1626年に完成したものです。

豊臣秀吉の残した文禄年間の遺構と家康が建てた慶長年間の建築と家光がつくらせた絵画・彫刻などが総合されて、いわゆる桃山時代様式の全貌を垣間見ることができます。

徳川家の栄枯盛衰のみならず、日本の歴史の移り変わりを見守ってきたお城です。

薩摩藩と長州藩が薩長同盟を結び倒幕運動を推し進めていた幕末、公議政体論を主張し将軍の政権返上を政治路線として考えていた土佐藩は、1867年に将軍・徳川慶喜に大政奉還の建白書を提出します。

1866年に15代将軍職に就いた慶喜が、翌年に二の丸御殿大広間にて、慶喜が大政奉還を発表します。

大政奉還(たいせいほうかん)とは、江戸時代末期の1867年に、江戸幕府第十五代征夷大将軍徳川慶喜が、大政(統治権)を朝廷(天皇)に返上を申し出た政治的事件である。

明治になると二条城は朝廷のものになり、1871年に京都府庁が置かれ、更に、1884年には二条離宮となります。

二条城唐門です。

二条城の唐門は、二の丸御殿の正門とともに伏見城の遺構と伝えら れており、唐破風造りに豪華な彫刻美が施されて います。

二の丸御殿です。

特に、二の丸御殿(国宝)の豪華絢爛な装飾は目を見張るものがあります。

車寄と遠侍の屋根です。

唐門を入ると豪華に装飾された車寄せが目に入ります。

欄間彫刻は表と裏のデザインを変えており、表側には五羽の鸞鳥(らんちょう)・松・ボタン、上部には雲、下部には笹を見ることができます。

屋根は桧皮葺(ひわだぶき)になっており、床は牛車で中に入れるように四半敷になっています。

桃山時代の武家風書院造りの代表的なもので、車寄せに続いて遠侍(とおさむらい)、式台(しきだい)、大広間(おおひろま)、蘇鉄の間(そてつのま)、黒書院(くろしょいん)、白書院(しろしょいん)の6棟が東西から南北にかけて雁行に立ち並んでいます。

建物面積3,300平方メートル、部屋数33、畳は800畳あまり敷かれています。

内部は撮影禁止で、残念ながら紹介することができません。

唐門脇の桜(こぶし?)が満開でした。

続く..........................................................................。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

トッポパパ、急遽雪降る北陸へ出張です。

体力的にはちょっと大変ですが、忙しいことは幸せだと思って、頑張って行ってきます。

コメントはもうしばらくできませんが、申し訳ありません。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

出張前に、トッポと山下公園へ出かけました。

山下公園前のオブジェで記念撮影です。

山下公園に入ると、今日も大道芸に多くの人が集まっています。

この日は比較的暖かかったので,のんびり芝生の上で日光浴をする姿がみられました。

海外の公園ではよく見かける光景ですが、日本もまだいろいろ問題はあるようですが、まだまだゆとりがある部分もあるのでしょう。

いつもの赤い靴の女の子の目線で、ベイブリッジを撮ってみました。

マリンタワーを遠景に、山下公園の芝生全景です。

トッポ、『何してるの? 早く行こう!』

以前街頭で、氷川丸をもう一度海へというキャンペーンをしていましたが、いつか実現するのでしょうかね。

続く.........................................................................。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

帰国しました。

まだまだ残務処理がたくさんあり、皆さんへのコメントは、もうしばらく時間を下さい。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

山下公園前のオブジェで記念撮影です。

山下公園に入ると、今日も大道芸に多くの人が集まっています。

この日は比較的暖かかったので,のんびり芝生の上で日光浴をする姿がみられました。

海外の公園ではよく見かける光景ですが、日本もまだいろいろ問題はあるようですが、まだまだゆとりがある部分もあるのでしょう。

いつもの赤い靴の女の子の目線で、ベイブリッジを撮ってみました。

マリンタワーを遠景に、山下公園の芝生全景です。

トッポ、『何してるの? 早く行こう!』

以前街頭で、氷川丸をもう一度海へというキャンペーンをしていましたが、いつか実現するのでしょうかね。

続く.........................................................................。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

帰国しました。

まだまだ残務処理がたくさんあり、皆さんへのコメントは、もうしばらく時間を下さい。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

今回は『伏見稲荷大社』の紹介です。

渡来人の秦氏が農耕神として祀ったのが最初といわれ、五穀豊穣、商売繁盛、交通安全などのご利益があります。

伏見稲荷大社は『枕草子』や『蜻蛉日記』にも登場します。

『楼門』です。

楼門は1589年、豊臣秀吉の造営とされています。

2011年には、稲荷大神御鎮座1300年を迎えます。

日本全国、身近な神社として『お稲荷さん』と親しまれています。

中央が外拝殿です。

全国に3万社もあり、その総本宮が伏見稲荷大社です。

内拝殿です。

『千本鳥居』です。

赤い鳥居いえば、人々は『おいなりさん』を連想します。

元来、稲荷の鳥居は社殿と同じく稲荷塗といわれ、朱をもって彩色するのが慣習となっています。

稲荷山には信者から奉納された約一万基の鳥居があり、特に千本鳥居と呼ばれる所は狭い間隔で多数建てられ名所となっています。

鳥居を奉納する習わしは江戸時代に始まりました。

ここ数年は奉納希望者が多く、申し込んでも、1年以上も順番待ちのようです。

境内に新たに鳥居を建てられる場所がほとんどなく、前の人が建てた鳥居が朽ちて場所が空くのを待たなければならないそうです。

気になる鳥居を立ててもらう費用は数百万以上といわれ、場所によって値段が違うそうです。

それでは伏見稲荷より

渡来人の秦氏が農耕神として祀ったのが最初といわれ、五穀豊穣、商売繁盛、交通安全などのご利益があります。

伏見稲荷大社は『枕草子』や『蜻蛉日記』にも登場します。

『楼門』です。

楼門は1589年、豊臣秀吉の造営とされています。

2011年には、稲荷大神御鎮座1300年を迎えます。

日本全国、身近な神社として『お稲荷さん』と親しまれています。

中央が外拝殿です。

全国に3万社もあり、その総本宮が伏見稲荷大社です。

内拝殿です。

『千本鳥居』です。

赤い鳥居いえば、人々は『おいなりさん』を連想します。

元来、稲荷の鳥居は社殿と同じく稲荷塗といわれ、朱をもって彩色するのが慣習となっています。

稲荷山には信者から奉納された約一万基の鳥居があり、特に千本鳥居と呼ばれる所は狭い間隔で多数建てられ名所となっています。

鳥居を奉納する習わしは江戸時代に始まりました。

ここ数年は奉納希望者が多く、申し込んでも、1年以上も順番待ちのようです。

境内に新たに鳥居を建てられる場所がほとんどなく、前の人が建てた鳥居が朽ちて場所が空くのを待たなければならないそうです。

気になる鳥居を立ててもらう費用は数百万以上といわれ、場所によって値段が違うそうです。

それでは伏見稲荷より

馬は近くで見ると、ほんとに大きいと感じます。

昔、一度だけ馬の上に乗ったことがありますが、急に視界が広くなったように感じました。

最近は、女性に乗馬人気が高いそうです。

トッポ、『あっちにもお馬さんがいるよ。』

乗馬訓練を終えたお馬さんは、きれいに身体を拭いてもらって休憩しています。

こちらの馬はちょっと変わっていますが、どんな種類の馬なんでしょうね。

たてがみが長く、きれいに揃えられています。

周囲の写真を撮っているトッポパパを、心配そうに見ているトッポです。

馬の博物館の階段の上に馬の銅像が建っています。

幻の馬、『トキノミノル』とかかれています。

ネットでちょっとトキノミノルの記事を抜粋しました。

初出走以来10戦10勝、目指すダービーに勝って忽然と死んでいった馬がトキノミノルです。

トキノミノルは、無敗で皐月賞、ダービーを制したわずか17日後に破傷風でこの世を去った。

競馬がまだ社会的に認知されていなかった時代に、トキノミノル急死のニュースは一般紙にまで取り上げられました。

幻の馬、このフレーズは、トキノミノルの強さと儚さを表す最上の言葉であろう。

ダービーを勝つまで連勝を続け、2着につけた差が最も縮まったのがダービー時の1馬身半で、あとは2馬身差以上の圧勝だったそうです。

東京競馬場のパドックの脇にも、トキノミノルのブロンズ像がたてられており、在りし日の名馬を偲ぶことが出来ます。

こちらは、日本競馬を代表する競走馬、シンザンです。

1964年の日本クラシック三冠馬であり、翌1965年に有馬記念、天皇賞(秋)を勝利したため、五冠馬と呼ばれるました。

トッポは久しぶりの散歩に大満足でした。

トッポ、『もう帰るよ!』

それでは根岸森林公園より

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

東南アジアに出張中で、なかなかPCに向かう時間がとれません。

土曜日になり、やっと少し時間が取れましたが、皆さんのブログを訪問できず残念です。

帰国したらゆっくり訪問させていただきます。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

昔、一度だけ馬の上に乗ったことがありますが、急に視界が広くなったように感じました。

最近は、女性に乗馬人気が高いそうです。

トッポ、『あっちにもお馬さんがいるよ。』

乗馬訓練を終えたお馬さんは、きれいに身体を拭いてもらって休憩しています。

こちらの馬はちょっと変わっていますが、どんな種類の馬なんでしょうね。

たてがみが長く、きれいに揃えられています。

周囲の写真を撮っているトッポパパを、心配そうに見ているトッポです。

馬の博物館の階段の上に馬の銅像が建っています。

幻の馬、『トキノミノル』とかかれています。

ネットでちょっとトキノミノルの記事を抜粋しました。

初出走以来10戦10勝、目指すダービーに勝って忽然と死んでいった馬がトキノミノルです。

トキノミノルは、無敗で皐月賞、ダービーを制したわずか17日後に破傷風でこの世を去った。

競馬がまだ社会的に認知されていなかった時代に、トキノミノル急死のニュースは一般紙にまで取り上げられました。

幻の馬、このフレーズは、トキノミノルの強さと儚さを表す最上の言葉であろう。

ダービーを勝つまで連勝を続け、2着につけた差が最も縮まったのがダービー時の1馬身半で、あとは2馬身差以上の圧勝だったそうです。

東京競馬場のパドックの脇にも、トキノミノルのブロンズ像がたてられており、在りし日の名馬を偲ぶことが出来ます。

こちらは、日本競馬を代表する競走馬、シンザンです。

1964年の日本クラシック三冠馬であり、翌1965年に有馬記念、天皇賞(秋)を勝利したため、五冠馬と呼ばれるました。

トッポは久しぶりの散歩に大満足でした。

トッポ、『もう帰るよ!』

それでは根岸森林公園より

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

東南アジアに出張中で、なかなかPCに向かう時間がとれません。

土曜日になり、やっと少し時間が取れましたが、皆さんのブログを訪問できず残念です。

帰国したらゆっくり訪問させていただきます。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

御座石神社です。

社名は慶安3年に佐竹藩主義隆公が田沢湖を遊覧した際、腰をかけて休んだことに由来します。

御座石神社は600年前の室町時代の創建とされています。

熊野修験僧が御座石付近を修験の場と定め祠を建てたのが最初とされています。

田沢湖自体、当時はもっと透明度が高く、これだけの地理的条件があれば当然古代から神聖視され、信仰の対象になったのでしょう。

この龍も小さいのですが迫力があります。

下半身が龍となっている辰子像です。

湖畔にある御座石神社の鳥居です。

靄で、湖はほとんど見えなくなりました。

夏には観光客で賑わう湖畔ですが、今は閑散としています。

それでは田沢湖から

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1週間ほど東南アジアの国へ出張です。

今年は、帰国したら桜の花が咲き始めているかもしれませんね。

しばらく常夏の国で頑張ってきます。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

社名は慶安3年に佐竹藩主義隆公が田沢湖を遊覧した際、腰をかけて休んだことに由来します。

御座石神社は600年前の室町時代の創建とされています。

熊野修験僧が御座石付近を修験の場と定め祠を建てたのが最初とされています。

田沢湖自体、当時はもっと透明度が高く、これだけの地理的条件があれば当然古代から神聖視され、信仰の対象になったのでしょう。

この龍も小さいのですが迫力があります。

下半身が龍となっている辰子像です。

湖畔にある御座石神社の鳥居です。

靄で、湖はほとんど見えなくなりました。

夏には観光客で賑わう湖畔ですが、今は閑散としています。

それでは田沢湖から

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1週間ほど東南アジアの国へ出張です。

今年は、帰国したら桜の花が咲き始めているかもしれませんね。

しばらく常夏の国で頑張ってきます。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

今回も、森林公園に隣接している海の博物館に寄ってみました。

馬場の前の観客席で、乗馬訓練を観ることにしました。

博物館の隣には、厩があってポニーなどの馬がいます。

月に一度、馬に乗ったり、ニンジンタイムには馬にニンジンをあげたりも出来るそうです。

1858年、修好通商条約が締結され横浜や神戸に住居を居留した英・米商人などが済むようになりました。

我が国に母国の文化である洋式競馬を持ち込んだのが日本における競馬の初めです。

1867年、居留民は横浜根岸に幕府から土地を借り受け、同所に幕府の負担で本格的な競馬施設を有する1周約1774㍍の根岸競馬場を建設、これにより日本における洋式競馬の幕が切って降ろされました。

少しネット情報による、お馬さんの話をします。

馬が速く走るのは、外敵から身を守る為に、速く走る進化を遂げてきたそうです。

馬の目は、350度も見れ、黄色/緑色/青色は区別できるが赤色は判別できないようです。

ネコと同じで夜は目が光るそうです。

馬は耳を前、横、後ろと~180度動かせ、音の出ている方向やそこまでの距離も分かり、超音波も聞けるそうです。

馬の博物館に併設されているポニーセンターでは、サラブレッドやポニーが実際に飼われていて乗馬デーやニンジンタイムなどのイベントで馬に接することができます。

トッポ、『僕も馬に乗りたい!』

トッポはこちらの馬で勘弁してもらいました。

続く............................................................................。

馬場の前の観客席で、乗馬訓練を観ることにしました。

博物館の隣には、厩があってポニーなどの馬がいます。

月に一度、馬に乗ったり、ニンジンタイムには馬にニンジンをあげたりも出来るそうです。

1858年、修好通商条約が締結され横浜や神戸に住居を居留した英・米商人などが済むようになりました。

我が国に母国の文化である洋式競馬を持ち込んだのが日本における競馬の初めです。

1867年、居留民は横浜根岸に幕府から土地を借り受け、同所に幕府の負担で本格的な競馬施設を有する1周約1774㍍の根岸競馬場を建設、これにより日本における洋式競馬の幕が切って降ろされました。

少しネット情報による、お馬さんの話をします。

馬が速く走るのは、外敵から身を守る為に、速く走る進化を遂げてきたそうです。

馬の目は、350度も見れ、黄色/緑色/青色は区別できるが赤色は判別できないようです。

ネコと同じで夜は目が光るそうです。

馬は耳を前、横、後ろと~180度動かせ、音の出ている方向やそこまでの距離も分かり、超音波も聞けるそうです。

馬の博物館に併設されているポニーセンターでは、サラブレッドやポニーが実際に飼われていて乗馬デーやニンジンタイムなどのイベントで馬に接することができます。

トッポ、『僕も馬に乗りたい!』

トッポはこちらの馬で勘弁してもらいました。

続く............................................................................。

辰子姫のアップです。

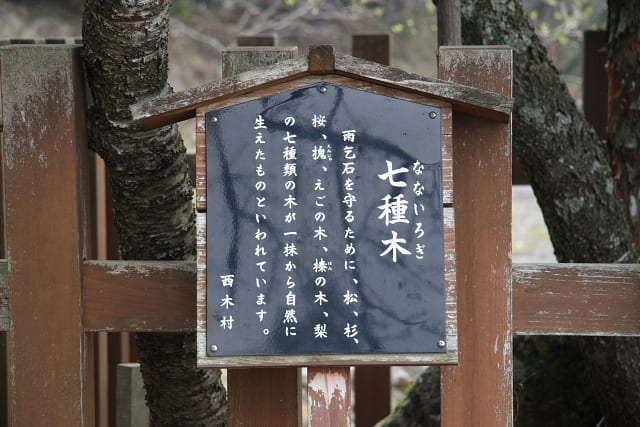

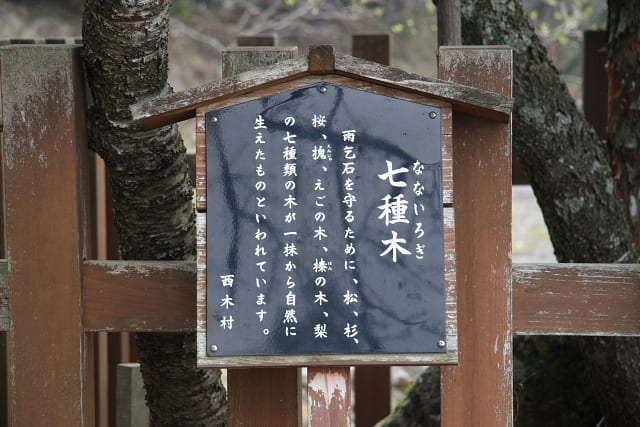

朱塗りの鳥居のそばには、1本の木から7種類の木が生えた『七色木(なないろぎ)』があります。

松,杉,桜,槐(えんじゅ),梨,えごの木,はんの7本の木が1本の木に生えています。

これもネット情報ですが;

『田沢湖が田沢潟と呼ばれていた頃、院内にまれにみる美しい娘、辰子がいた。辰子はその美しさと若さを永久に保ちたいものと、密かに大蔵観音に百日百夜の願いをかけた。満願の夜に「北に湧く泉の水を飲めば願いがかなうであろう」とお告げがあった。』

『辰子は、わらびを摘むと言ってひとりで家を出て、院内岳を越え、深い森の道をたどって行くと、苔蒸す岩の間に清い泉があった。喜び、手にすくい飲むと何故かますます喉が渇き、ついに腹ばいになり泉が枯れるほど飲み続けた。』

こちらが飲んだとされる霊泉です。

『時が過ぎ、気がつくと辰子は大きな龍になっていた。龍になった辰子は、田沢潟の主となって湖底深くに沈んでいった。』

『秋と云えば波打ち越しぬ御座の石』 石井 露月

田沢湖畔の句碑は御座の石に面して立てられています。

『御座石(ござのいし)』です。

御座石は湖畔にござを敷いたような平坦な岩場です。

昔、秋田藩主が田沢湖遊覧の際、腰をかけて休んだと伝えられています。

続く..........................................................................。

朱塗りの鳥居のそばには、1本の木から7種類の木が生えた『七色木(なないろぎ)』があります。

松,杉,桜,槐(えんじゅ),梨,えごの木,はんの7本の木が1本の木に生えています。

これもネット情報ですが;

『田沢湖が田沢潟と呼ばれていた頃、院内にまれにみる美しい娘、辰子がいた。辰子はその美しさと若さを永久に保ちたいものと、密かに大蔵観音に百日百夜の願いをかけた。満願の夜に「北に湧く泉の水を飲めば願いがかなうであろう」とお告げがあった。』

『辰子は、わらびを摘むと言ってひとりで家を出て、院内岳を越え、深い森の道をたどって行くと、苔蒸す岩の間に清い泉があった。喜び、手にすくい飲むと何故かますます喉が渇き、ついに腹ばいになり泉が枯れるほど飲み続けた。』

こちらが飲んだとされる霊泉です。

『時が過ぎ、気がつくと辰子は大きな龍になっていた。龍になった辰子は、田沢潟の主となって湖底深くに沈んでいった。』

『秋と云えば波打ち越しぬ御座の石』 石井 露月

田沢湖畔の句碑は御座の石に面して立てられています。

『御座石(ござのいし)』です。

御座石は湖畔にござを敷いたような平坦な岩場です。

昔、秋田藩主が田沢湖遊覧の際、腰をかけて休んだと伝えられています。

続く..........................................................................。

容姿が精悍そのものの、イタグレ(イタリアン・グレーハウンド)がトッポに気がつきました。

興味津津のイタグレちゃんは、トッポに早速近寄ってきました。

トッポ、『なんか文句あるか!』

って、言ったかわかりませんが、トッポにしては珍しく正面向いて対峙しています。(笑)

イタリアン・グレーハウンドはグレー・ハウンドを小型化して細身にした犬種のようです。

優雅で気品ある身のこなしが特徴的で、グレーハウンドと同じように、ダブルサスペンションギャロップ(前脚と後脚を揃えて動かし、背中を使って走る歩様)を使って最速のスピードで走ることができると紹介されていました。

とにかく敏捷で、走るのが速そうです。

トッポ、『俺だって、まだ走れるぞ!』

イタグレちゃんに負けてはいけないと、老骨に鞭うって?懸命に走っています。

しかし、まだ走れるもんですね、トッポパパより元気です。

走った後は東屋で休憩です。

トッポ、『ちゃんと走ったから、何かおやつちょうだい!』

昔は競馬場を走る馬を眺めていた観客席ですが、いまは公園内を走るワンちゃんたちを眺めているのでしょう。

続く...........................................................................。

興味津津のイタグレちゃんは、トッポに早速近寄ってきました。

トッポ、『なんか文句あるか!』

って、言ったかわかりませんが、トッポにしては珍しく正面向いて対峙しています。(笑)

イタリアン・グレーハウンドはグレー・ハウンドを小型化して細身にした犬種のようです。

優雅で気品ある身のこなしが特徴的で、グレーハウンドと同じように、ダブルサスペンションギャロップ(前脚と後脚を揃えて動かし、背中を使って走る歩様)を使って最速のスピードで走ることができると紹介されていました。

とにかく敏捷で、走るのが速そうです。

トッポ、『俺だって、まだ走れるぞ!』

イタグレちゃんに負けてはいけないと、老骨に鞭うって?懸命に走っています。

しかし、まだ走れるもんですね、トッポパパより元気です。

走った後は東屋で休憩です。

トッポ、『ちゃんと走ったから、何かおやつちょうだい!』

昔は競馬場を走る馬を眺めていた観客席ですが、いまは公園内を走るワンちゃんたちを眺めているのでしょう。

続く...........................................................................。

今回は日本のバイカル湖と呼ばれている『田沢湖』の紹介です。

秋田県の中東部に位置し、最大深度は423.4mで日本第一位です。(第二位は支笏湖、第三位は十和田湖)

世界で最も深い湖はバイカル湖です。

訪問した時はあいにく朝靄に包まれていました。

神秘的な雰囲気をたたえた湖畔もなかなか幻想的で素晴らしいです。

『漢槎宮(かんさぐう)』です。

漢槎宮は浮木神社(うききじんじゃ)とも言い、田沢湖畔の潟尻に立つ、白木造りの現代的な感覚の社殿です。

流れついた浮木を祭ったものといわれています。

永遠の若さと美貌を願い、湖神となったと伝えられる、伝説の美少女、辰子姫のブロンズ像です。

湖面標高は249mであるため、最深部の湖底は海面下174.4mということになります。

この深さゆえに、真冬でも湖面が凍り付くことはなく、深い湖水に差し込んだ太陽光は水深に応じて湖水を明るい翡翠色から濃い藍色にまで彩るそうです。

ちょっと靄で、水面の色が観られなかったのが残念です。

ネット情報での辰子姫伝説です。

『田沢湖のほとり神成村に辰子という名の娘が暮らしていた。辰子は類い希な美しい娘であったが、その美貌に自ら気付いた日を境に、いつの日か衰えていくであろうその若さと美しさを何とか保ちたいと願うようになる。辰子はその願いを胸に、村の背後の院内岳は大蔵観音に、百夜の願掛けをした。必死の願いに観音が応え、山深い泉の在処を辰子に示した。そのお告げの通り泉の水を辰子は飲んだが、急に激しい喉の渇きを覚え、しかもいくら水を飲んでも渇きは激しくなるばかりであった。狂奔する辰子の姿は、いつの間にか龍へと変化していった。自分の身に起こった報いを悟った辰子は、田沢湖に身を沈め、そこの主として暮らすようになった。

辰子の母は、山に入ったまま帰らない辰子の身を案じ、やがて湖の畔で辰子と対面を果たした。辰子は変わらぬ姿で母を迎えたが、その実体は既に人ではなかった。悲しむ母が、別れを告げる辰子を想って投げた松明が、水に入ると魚の姿をとった。これが田沢湖のクニマスの始まりという。

北方の海沿いに、八郎潟という湖がある。ここは、やはり人間から龍へと姿を変えられた八郎という龍が、終の棲家と定めた湖であった。しかし八郎は、いつしか山の田沢湖の主・辰子に惹かれ、辰子もその想いを受け容れた。それ以来八郎は辰子と共に田沢湖に暮らすようになり、主のいなくなった八郎潟は年を追うごとに浅くなり、主の増えた田沢湖は逆に冬も凍ることなくますます深くなったのだという。』

ブロンズの乙女の像は昭和43年に、東京芸術大学教授舟越保武が伝説の乙女、辰子の沐浴姿をイメージして作りました。

続く............................................................................。

秋田県の中東部に位置し、最大深度は423.4mで日本第一位です。(第二位は支笏湖、第三位は十和田湖)

世界で最も深い湖はバイカル湖です。

訪問した時はあいにく朝靄に包まれていました。

神秘的な雰囲気をたたえた湖畔もなかなか幻想的で素晴らしいです。

『漢槎宮(かんさぐう)』です。

漢槎宮は浮木神社(うききじんじゃ)とも言い、田沢湖畔の潟尻に立つ、白木造りの現代的な感覚の社殿です。

流れついた浮木を祭ったものといわれています。

永遠の若さと美貌を願い、湖神となったと伝えられる、伝説の美少女、辰子姫のブロンズ像です。

湖面標高は249mであるため、最深部の湖底は海面下174.4mということになります。

この深さゆえに、真冬でも湖面が凍り付くことはなく、深い湖水に差し込んだ太陽光は水深に応じて湖水を明るい翡翠色から濃い藍色にまで彩るそうです。

ちょっと靄で、水面の色が観られなかったのが残念です。

ネット情報での辰子姫伝説です。

『田沢湖のほとり神成村に辰子という名の娘が暮らしていた。辰子は類い希な美しい娘であったが、その美貌に自ら気付いた日を境に、いつの日か衰えていくであろうその若さと美しさを何とか保ちたいと願うようになる。辰子はその願いを胸に、村の背後の院内岳は大蔵観音に、百夜の願掛けをした。必死の願いに観音が応え、山深い泉の在処を辰子に示した。そのお告げの通り泉の水を辰子は飲んだが、急に激しい喉の渇きを覚え、しかもいくら水を飲んでも渇きは激しくなるばかりであった。狂奔する辰子の姿は、いつの間にか龍へと変化していった。自分の身に起こった報いを悟った辰子は、田沢湖に身を沈め、そこの主として暮らすようになった。

辰子の母は、山に入ったまま帰らない辰子の身を案じ、やがて湖の畔で辰子と対面を果たした。辰子は変わらぬ姿で母を迎えたが、その実体は既に人ではなかった。悲しむ母が、別れを告げる辰子を想って投げた松明が、水に入ると魚の姿をとった。これが田沢湖のクニマスの始まりという。

北方の海沿いに、八郎潟という湖がある。ここは、やはり人間から龍へと姿を変えられた八郎という龍が、終の棲家と定めた湖であった。しかし八郎は、いつしか山の田沢湖の主・辰子に惹かれ、辰子もその想いを受け容れた。それ以来八郎は辰子と共に田沢湖に暮らすようになり、主のいなくなった八郎潟は年を追うごとに浅くなり、主の増えた田沢湖は逆に冬も凍ることなくますます深くなったのだという。』

ブロンズの乙女の像は昭和43年に、東京芸術大学教授舟越保武が伝説の乙女、辰子の沐浴姿をイメージして作りました。

続く............................................................................。

根岸森林公園にも梅林がありますが、訪問した時はまだ2-3分咲き程度で、ここの梅は開花が遅いようです。

トッポ、『枝垂れ梅もあるよ。』

こういう枝垂れ梅も、それなりに面白いです。

今頃は満開なのでしょう。

こちらも、いい感じです。

トッポ、『元気なワンちゃんが来た!』

こちらのワンちゃんも、犬みしりのワンちゃんだそうで、二人とも固まっています。

森林公園に春が来るには、もうしばらくかかりそうです。

こちらは団体様ご一行です。

飼い主さんは2人で、かわいいワンちゃんばかりです。

何頭いるかわかりますか? 12頭です。

続く.........................................................................。

トッポ、『枝垂れ梅もあるよ。』

こういう枝垂れ梅も、それなりに面白いです。

今頃は満開なのでしょう。

こちらも、いい感じです。

トッポ、『元気なワンちゃんが来た!』

こちらのワンちゃんも、犬みしりのワンちゃんだそうで、二人とも固まっています。

森林公園に春が来るには、もうしばらくかかりそうです。

こちらは団体様ご一行です。

飼い主さんは2人で、かわいいワンちゃんばかりです。

何頭いるかわかりますか? 12頭です。

続く.........................................................................。

河津には東洋一とうたわれる、『峰温泉大噴湯』があります。

大正15年の噴き上げから80余年が経過しても、いまなお、100度の温泉が毎分600リットル自噴しています。

大噴湯のイメージキャラクター『フントー君』です。

やぐらが組まれています。

自噴泉の噴き上げは地上約30mまで噴き上げます。

現在では周りへの影響を考慮し、噴き上げの時間も量も絞っています。

遮らなければ、そのもっと噴き上げ続けるそうですが、危険なので制御しています。

トッポママは、この後伊豆稲取に江戸時代から伝わる『雛のつるし飾り』を観に出かけました。

雛のつるし飾りは、おばあちゃんやお母さんが娘の成長を祈って作った飾りです。

女の子が生まれた家では初節句を迎える際、無病息災を願って百十個の雛飾りを 縫います。

その百十個の飾りは、それぞれ意味のある謂れがあり、母や祖母は、 子の幸せを祈りながら一針一針縫い上げるそうです。

つるし飾りは布の端切れで作ったぬいぐるみを、竹ひごの輪から赤い糸で雛壇の両側につるします。

願う事柄をお飾りの形に託して飾るのが大きな特徴です。

別名「桃飾り」と呼ばれる110個の飾りには、ちゃんといわれがあるそうです。

桃の形は、虫除けの効能があり、赤ちゃんにも悪い虫がつかないように、唐辛子は邪気をはらい、延命長寿の意があり、猿はさる(去る)にかけて、厄や災いが去るという意味など、それぞれが子供の健康な成長を祈願したものです。

トッポパパでは、訪問しなかった場所です。

それではママの写真による紹介を終わります。

大正15年の噴き上げから80余年が経過しても、いまなお、100度の温泉が毎分600リットル自噴しています。

大噴湯のイメージキャラクター『フントー君』です。

やぐらが組まれています。

自噴泉の噴き上げは地上約30mまで噴き上げます。

現在では周りへの影響を考慮し、噴き上げの時間も量も絞っています。

遮らなければ、そのもっと噴き上げ続けるそうですが、危険なので制御しています。

トッポママは、この後伊豆稲取に江戸時代から伝わる『雛のつるし飾り』を観に出かけました。

雛のつるし飾りは、おばあちゃんやお母さんが娘の成長を祈って作った飾りです。

女の子が生まれた家では初節句を迎える際、無病息災を願って百十個の雛飾りを 縫います。

その百十個の飾りは、それぞれ意味のある謂れがあり、母や祖母は、 子の幸せを祈りながら一針一針縫い上げるそうです。

つるし飾りは布の端切れで作ったぬいぐるみを、竹ひごの輪から赤い糸で雛壇の両側につるします。

願う事柄をお飾りの形に託して飾るのが大きな特徴です。

別名「桃飾り」と呼ばれる110個の飾りには、ちゃんといわれがあるそうです。

桃の形は、虫除けの効能があり、赤ちゃんにも悪い虫がつかないように、唐辛子は邪気をはらい、延命長寿の意があり、猿はさる(去る)にかけて、厄や災いが去るという意味など、それぞれが子供の健康な成長を祈願したものです。

トッポパパでは、訪問しなかった場所です。

それではママの写真による紹介を終わります。

トッポと久しぶりに根岸の森林公園へ、春を訪ねてみました。

入口近くの売店横から、遠くに昔の根岸の競馬場の3連の観客席を臨みます。

トッポ、『まだちょっと寒いね。』

まだ、広場は冬景色ようです。

でもワンちゃんはたくさん遊びに来ているので、身構えるトッポです。

飼い主さんが、まだ4ヶ月と話していた、かわいいワンちゃんです。

遊びたいのか尻尾をフリフリしながら、近寄ってきます。

トッポはけして吠えることはないのですが、どうしていいのかわからないようです。

こちらのワンちゃんは、何とも愛くるしい顔です。

いつもの木のぼりショットです。

周りのワンちゃんが、とても気になるトッポです。

続く...........................................................................。

入口近くの売店横から、遠くに昔の根岸の競馬場の3連の観客席を臨みます。

トッポ、『まだちょっと寒いね。』

まだ、広場は冬景色ようです。

でもワンちゃんはたくさん遊びに来ているので、身構えるトッポです。

飼い主さんが、まだ4ヶ月と話していた、かわいいワンちゃんです。

遊びたいのか尻尾をフリフリしながら、近寄ってきます。

トッポはけして吠えることはないのですが、どうしていいのかわからないようです。

こちらのワンちゃんは、何とも愛くるしい顔です。

いつもの木のぼりショットです。

周りのワンちゃんが、とても気になるトッポです。

続く...........................................................................。